卢志荣雕塑 思考与探索

来源:不详 时间:2014/8/20 21:12:20 点击:

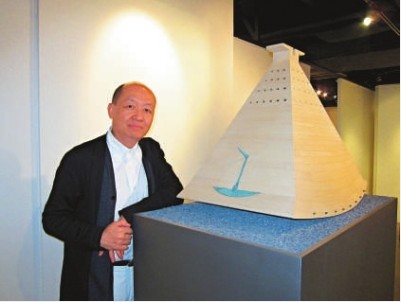

图:卢志荣身旁是一座顶部打开天窗的「金字塔」,作品《依罗之邻》

像一座天空城堡?又像艘前行的船?似一只畅游的胖鱼儿?又似一件不知哪个年代的乐器?每当记者在猜这猜那,卢志荣总是带点狡黠地笑说:「别问我那是什么。」这批铜与木结合的雕塑作品,虽是实质又厚重的,却承载着谜一样的哲学思考与探索,由过往穿梭至未来,待未来发掘今天,一次思想升华的旅程。 像发一个心愿,埋一颗种籽,这批雕塑的酝酿,早在二十年前,经已开始。「记得在斯图加特,像一个僧侣,每天早上六点起来,画画。心无旁骛地,心无杂念地,只是画任何想画的笔触。有时二三小时画完,有时半日,每日一幅,明天再画下一幅,一个月下来完成了三十幅,并举行了展览。在六十米长的会堂中,恍如一个想像的旅程,到一个想像的地方。」 金属与木互相对话 展览中,好多人像记者那样,问卢志荣「这是什么?」回答:「这只是图画。」也有人问:「可否将图画做成雕塑?」他也没有回答,却开始思考这问题,将图画变成立体的雕塑。 寻觅适合的材料,研究拿捏的技巧,也要四年前,才开始制作首件作品。他选择金属与木,作为展现的物料。「金属与木,是我一直爱的材料,又是尝试过最难的媒体。cdn-wWW.2586.WAng到处都有的加拿大枫木,有漂亮的色调、光度,色彩会越变越暖越深。铜属于过去,用青铜雕塑,却给人很未来的感觉。但木被包在铜内,当铸造时,烧铜,木会溶,难度很大,要分开不同部分来做,再将铜聚集一起,拼合铜与木。木需要保护,铜与木产生相互作用、影响,要为对方作改变。到最后,金属与木,互相对话,尊敬对方。铜以蜡铸,西方传统的方法,木是入榫,中国的传统技巧。两者是一个令人惊喜的物料关系。」 本身是建筑师、设计师的卢志荣,抛掉第一件作品,抛到第四版才成功做了一件,但这实验成功后,其他所有作品便有完成的技巧了。 每件作品都有卢志荣的签名,他指给记者看,记者说:「像一个锁匙。」他说:「到另一个世界的锁匙。」他再说:「又像一座桥,在两个世界之间,外面的世界与自我的小世界。」与他的作品异曲同工。 思考不受时间限制 作品,在卢志荣看来并非表达什么主题,探讨哪些主义,而是让思考不受时间限制,比他自己活得长久。「五十年后,我会走了,不知在哪。在你走后,会留下一些物件,它自己持续下来,这些工艺精确的物件告诉发现者,你的现在、过去、将来,期待这些作品达到不可触碰的时间。」 卢志荣这些雕塑,往往看不到支撑点,好像在泊岸或降落,像刚刚到达,或正准备离开,记者说:「像交通工具。」他说:「也像乐器。」卢志荣带笑和应。「又像一些没有重量的地方,像不是用手制作,而是一种思想,一条让我投射的路,某个渴望达到的文明,透过我喜爱的手工艺品去实践。」在这游翔于过去、现在与未来的过程中,卢志荣用这些雕塑躲过了时间的限制,臻致思想的永恒。 大部分雕塑,开有一个小小的门,像是入口,却很细小,卢志荣的答案很有趣:「我也像你,在研究。我像一个考古学家,找到这些物件,又或者想像我们去到另一个星球,发现这些物件。这些雕塑不是一个总结,它们可以有开放的结局。」又来卖关子了。 其中一件雕塑,有人说,像金字塔,但卢志荣认为,金字塔是封闭起来的坟墓,他的作品则「平衡进入一个空间,可以释放自己,垂直、向上,望到更多更远,令自我得以升华。」 古人智慧值得重视 尽管有储藏思想的入口,有可以提升的窗口,卢志荣的雕塑总不缺高高的外墙,内里则是素净空灵的空间,像自我的小世界被墙围住,「每个人在世上,都在建筑自己的一间屋,都在找寻他的海港,自己的堡垒,可以实质,也可以是心灵的,这里可让你可找到自己的认同。这是属于你的领地,我也在开拓这个领地。」 出生于香港的卢志荣,取得哈佛大学建筑系硕士。不像一些香港人,他没有移民美加,而是选择居住在哲学家灵魂群居不散之地│希腊。这就不难明白,他思考的,多是精神层面、富哲理的题目。「住在一个建有巴特隆神殿的地方,那是二千五百年前的建筑,却能经常望住它,你会觉得自己低微一点,总是不够充实,因为最好的早已成就了。我们仍在跟电脑挣扎,他们(古人)却直接用石头工作,真的很有能量。他们雕塑时没有任何参照物,出自纯粹的想像,今天的我们却要面对好多问题,如污染,还以为自己好有力量,因有电脑与快速的车,但我相信人的智力是固定的,即从没特别聪明些,愚蠢些,只是转换了媒体,石头时代、青铜时代、塑胶时代,这不代表我们有更多智能。」 因此他不相信进化论,「山洞内的原始人,懂得找资源,发现了火,我们一直受益于他们的发现,所以他们的聪明超越我们。」 人生苦短,时间却继续过去,卢志荣觉得我们不可以做很多事,只可有一些思想,以自己相信的物件,作哲学上的旅程。每一件作品,就是一次思想文明的游历。