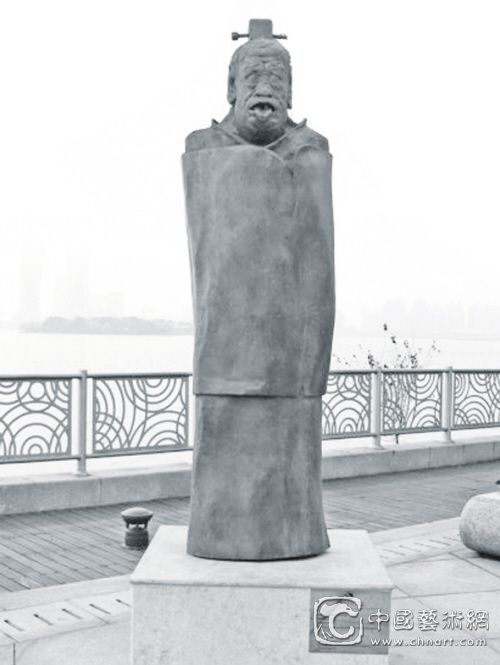

近来,苏州的一尊“老子吐舌”雕像大受抨击,大家都说“太像吊死鬼”,我也看了照片,觉得不仅像吊死鬼,而且还一脸晦气,简直是把秦桧的面相给老子安上了。

面对来自各层面的质疑,雕像作者田世信解释称:老子“吐舌露牙”在历史上早有典故记载。他说:“相传孔子曾问道老子‘刚柔之道’,老子沉默不语,张开了嘴,露出牙齿,吐了一下舌头。舌头是软的,象征着柔的一面。而牙齿是硬的,象征着刚。岁月流逝,刚的牙齿已快脱落殆尽,而柔的舌头却依然完好。老子用形象的比喻回答了孔子‘刚柔之道’的问题,有着‘此时无声胜有声’的大智大慧。雕塑取名《刚柔之道——老子像》就是要诠释老子思想的核心‘道法自然’‘无为而治’。cDN-wWW.2586.wanG”

这个田先生真是想把天下看过书的人都气死,把没看过书的都忽悠死,因为他有关的说法,完全不着边际,下料干活之前,相关的书肯定摸都没摸过。

老子和孔子见没见过面

先说老子和孔子见没见过面。据《史记》里记载,孔子曾经到周王室的图书博物馆去“问礼”,作为彼处负责人的老子接见了他,并且两人还在思想上有碰撞,司马迁写史,有时候偏爱洒点狗血,像老子孔子这样儒道始祖的巅峰对决场面,当然不能放过,但《老子韩非列传》和《孔子世家》里表过这一段之后,司马迁自己也觉得有点玄,于是又在老子的传里列举了一下各种关于老子身世的说法,因为在西汉时,老子的真实面目就已经很模糊,他的生卒年、籍贯甚至他的真身是李耳还是老莱子都已经说不清楚。

那么《史记》里怎么写的老子孔子会面呢?孔子首先向老子表达了自己思想上的困惑和政治前途的困窘,老子很玄乎地给他讲了一大堆自然和超自然现象,指明了孔子思想境界上的误区,并在临走时告诫他以自保之道;孔子回来,心态很复杂,于是对弟子说了一些挺像黑道大哥的话:“……至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”意思是老子的思想力深不可测,难以捉摸。

《史记》没记载老子跟孔子伸过舌头。

按梁启超、钱穆、冯友兰、侯外庐等近代学者的说法,司马迁就是写的小说——老子是战国时人,时间在孔子之后,他也不是什么学术领袖,而是偏居楚地的一位不出世的高人,因为《道德经》里有大量的楚地方言和文字。

还有一些学者比如李零,认为老子的时代远在诸子之前。其实如果进入文本,也能看出些东西——翻开《老子》一书,看上去空空荡荡,就是一幅幅抽象画,五千个字,没有提到一个人名,不像《庄子》那样讲道之前先来小故事,就是抽象概念,也给你拟人化了,然后出镜。

再是《论语》,《论语》里提的人太多了,而且有些段子里当时的名人也纷纷露面,但是一句也没有提到老子这个人。

看南怀瑾的朋友说,你错了,南先生书里不是说“述而不作,信而好古,窃比于我老彭”里的这个“老彭”就是老子、彭祖的合称吗?很可惜,遍观学术界,比较严肃的书里,没有一个同类的说法,比较成定论的说法是:这个“老彭”指的是殷商时的贤大夫和学问家彭铿。《大戴礼记》中,孔子说:“昔商老彭及仲傀,政之教大夫,官之教士,技之教庶人。”明白说了自己对“老彭”的界定。后来的报界大腕胡政之就是从这句话得名。

正因为《老子》没提起孔子,《论语》也不提老子。所以《史记》写这一段的时候,有点底气不足。

提“舌头”论的不是老子

那么,老子和孔子之间有仇吗?还是后来儒道两派的人耻于提起这一段呢?

说起来有意思,老子和孔子的对话,在《庄子》里大书特书,《田子方》和《天运》里都有,不过既然是道家的人写书,那孔子就成了老子的编外弟子了,《庄子》里说,俩人初次见面,老先生一顿玄之又玄的心灵鸡汤,把孔丘灌得头大如斗,回去在小黑屋里背着手来回走来回走,仨月才把鸡汤消化了,再来跟老子说话,就心里有数了。老子一对话,便知孔子已经功力大进,而且听出孔子将要另立门派,将来必不会容了自己这个理论先驱活着,所以老子赶紧收拾收拾,西出函谷关去了孔子势力到达不了的秦国,在函谷关,老子对有缘人关尹喜口传了一部思想秘笈,就是《道德经》。

道家人笔下,孔子眼见得是个学术枭雄。

近代人深入阐发这个观点的,是章太炎,他的《诸子学略说》里详细讲了这个观点。

鲁迅的国学,有一大块是跟章太炎学的,所以,他晚年的历史讽刺小说集《故事新编》里,《出关》写的就是老子跟孔子两次巅峰对决后,出关避难这一段。鲁迅不喜欢孔子,他在民国教育部任职时,身为公职人员不得不参加过祭孔典礼,但他后来在小说、杂文里,一有机会就埋汰一下儒家名人和孔孟之道,他在《致萧军、萧红》里,谈到写《故事新编》的缘起说:“近几时我想看看古书,再来做点什么书,把那些坏种的祖坟刨一下。”所以《出关》一出,当时很多孔孟之徒非常反感。

有人说,你都急死我了,关于舌头的事咋还没有影儿呢?

别急,《故事新编》里恰有关于舌头的一段。孔子拜别老子后,老子预感祸不远矣,于是准备出逃,并嘱咐徒弟庚桑楚也快走,庚桑楚问:“那我们就和他干一下咋样?”老子向庚桑楚张开嘴:“你看:我牙齿还有吗?”“没有了。”庚桑楚回答。“舌头还在吗?”“在的。”“懂了没有?”“先生的意思是说:硬的早掉,软的却在吗?”“你说的对。我看你也还不如收拾收拾,回家看看你的老婆……”

原来老子的“舌头”论是对庚桑楚说的,恰是为防备白眼狼孔丘!不过《出关》是小说,这段话还有原型。

西汉刘向《说苑·敬慎》中,老子和常枞有段问答:“常枞有疾,老子往问焉,张其口而示老子曰:‘吾舌存乎?’老子曰:‘然。’‘吾齿存乎?’老子曰:‘亡。’常枞曰:‘子知之乎?’老子曰:‘夫舌之存也,岂非以其柔邪;齿之亡也,岂非以其刚邪?’常枞曰:‘然。’”常枞相传为老子之师。原来“舌头”论的知识产权竟还不是老子的,而是他老师的。

说得挺累,但起码搞明白了:老子雕塑的舌头是绝对不应该伸出来的,老子从来没给孔子讲过舌头的道理。