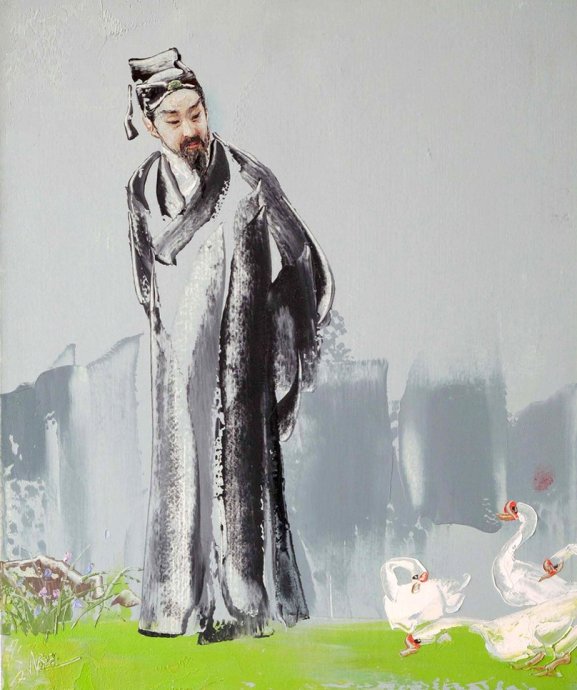

王羲之(321-379),东晋最杰出的书法家,字逸少,琅琊临沂(今山东临沂人),后徒居山阴(今浙江绍兴),官至右军将军、会稽内史,故世人称之“王右军”。

王羲之的书法“龙跳天门,虎卧凤阙”,给人以静美之感。其书法圆转凝重,易翻为曲,用笔内厌,突破了隶书的笔意,创立了妍美流便的书风,他的即兴书法作品《兰亭序》最具有代表性,创造出浑然天成,风神盖代的天下第一行书,他被后人誉称为“书圣”。

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)蓝亭修禊,举行了一次别开生面的诗歌会,一群文人雅士,将酒觞放置清流之上,任其漂流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与集会的文人墨客共吟诗37首。王羲之借助酒兴为大伙儿的诗写了一篇声情并茂的序文,世人简称《兰亭序》。序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。文章清新自然,虽多用骈句却并不拘谨呆板。其中二十多个“之”字,千变万化,无一雷同。

《兰亭序》又名《兰亭集序》,行书法帖相传之本,共28行,324字,章法、结构、笔法巧夺天工,字体潇洒流畅,气象万千,此乃王羲之三十三岁时的得意之作。CdN-WwW.2586.Wang据说王羲之后来又写了几篇,都不及第一篇好。他曾感叹说:“此神助耳,何吾能力致。”因此,他自己也十分珍惜,把这部作品作为传家之宝,一直传到他的第七代孙。《兰亭序》真迹第一次消失在公元四世纪,被郗县带入墓中。《兰亭序》怎么到了郗昙的手里?原来,郗鉴是王羲之的老岳父,也就是说,郗昙是王羲之的小舅子。因为这层裙带关系,《兰亭序》落到郗昙的手里应该不意外吧?除了《兰亭序》,像王羲之的楷书《乐毅论》,也被郗昙收藏。郗昙死后,将《兰亭序》等一批墨宝带进了自己的墓中。

二百年后,南北朝时期陈霸先建立了陈朝,《兰亭序》等王氏真迹在此时再度现世。当时北征军人盗了郗昙墓,盗得了大量陪葬品,其中就有王羲之及诸多名家墨宝。盗墓事发后,这些盗品全让官府没收了,秘藏不示人。

大概在公元565年前后,陈伯茂得到了王羲之这批墨宝。但在三年后的公元568年年底,陈国发生了一场宫廷政变,陈伯茂被其叔叔陈顼在途中谋杀了,《兰亭序》再次从世人面前消失,杳无音讯。后来不知怎么辗转之后被李世民收藏。李世民生前对王羲之的书法推崇至极,推为王书代表,曾命宫廷书法家钩摹数本,分赐亲贵近臣。

存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,唐太宗时冯承素号金印,故称为《兰亭神龙本》,此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,神似王羲之书法,公认为是最好的摹本。李世民生前遗诏要求死后头枕《兰亭序》,即所谓“生则同榻死则同穴”。诗人陆游因此感慨,“茧纸藏昭陵,千载不复见。”

据《新唐书-太宗本纪》记载,贞观二十三年五月二十六日,李世民“皇帝崩于含风殿,年五十三”,同年八月十八,归葬于生前即营造好了的陵寝——昭陵。昭陵地宫石门被封死之日,便是《兰亭序》永别人间之时。谁知,在约三百年后,因节度使温韬盗掘关中十八帝王陵,《兰亭序》又一次进入了世人们的视线,《兰亭序》真迹之谜显得更加玄乎。

《兰亭序》行书帖体现了王羲之书法艺术的最高境界,作者的气度、风神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分体现。古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”。后人评道“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。因此,历代书家都推《兰亭序》为“天下第一行书”。(姜卫华)