“讲到书法,大家会特别关注两个人,一是钟繇,一是王羲之。这件作品跟这两个人关系非常密切。”在北京翰海2009秋拍前的新闻发布会上,翰海古籍善本部总监黄河对宋代贾似道刻本《宣示表》原石下了这样的定语。

这块来历不凡、声名显赫的刻石,深藏民间已八百年,不但与“楷圣”、“书圣”有直接关系,还牵涉到了画家金农、金石家张廷济等名人,传至今日,有不少曲折故事。

《宣示表》登上《楷书》邮票

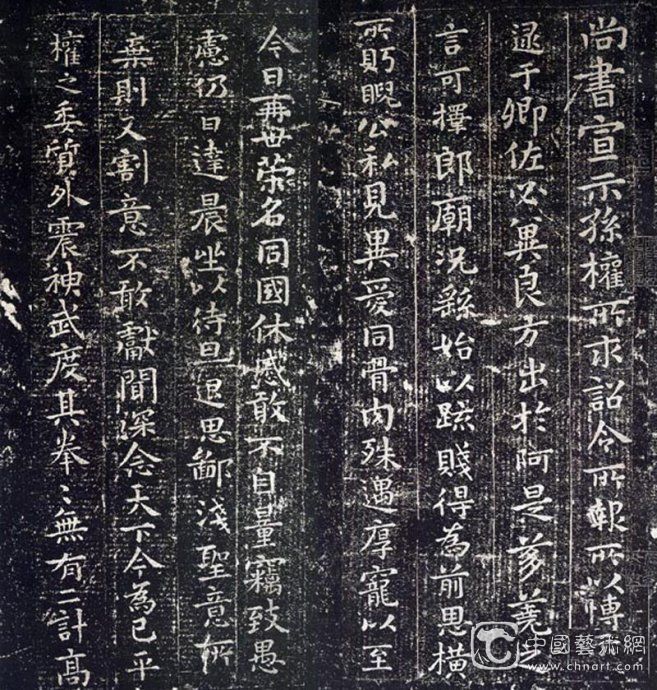

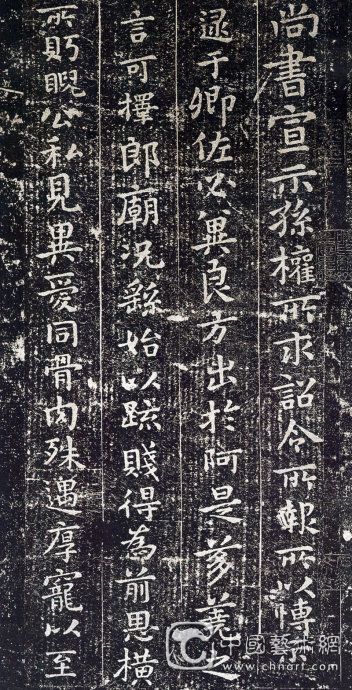

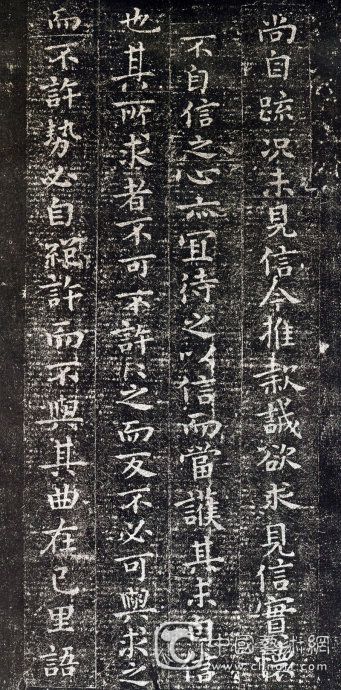

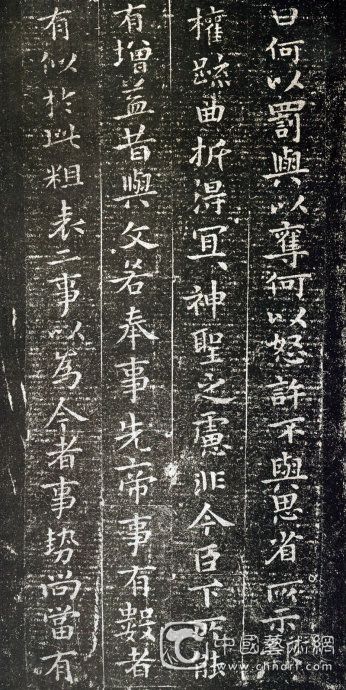

钟繇是中国古代最伟大的书法家之一,他身处魏晋汉字由隶书改为楷书的转型时期,创立了汉字楷书的体式规范,被后人尊称为楷圣。钟繇的法书墨迹,前人多有著录,以“四表”最受推崇,即《宣示表》、《贺捷表》、《力命表》、《荐季直表》。其中,《宣示表》为小楷十八行,尤负盛名,被后世奉为楷书法宗。2007年,我国发行《楷书》邮票时,即首列钟繇《宣示表》。

北京翰海古籍善本部总监黄河告诉《世界新闻报·鉴赏中国》周刊记者,如同拥有诸多传说的王羲之《兰亭序》,《宣示表》的流传也有许多传奇故事。cDN-wwW.2586.WanG据史料记载,《宣示表》原在东晋丞相王导家中。战乱之时,王导仓惶过江,丧乱之中也不忘把这件珍贵墨迹缝在自己的衣带中。之后,王导把《宣示表》传给了侄子王羲之。王羲之照此临摹,将原件借给了王修。王修非常喜爱这件墨宝,他过世后,其母将《宣示表》陪葬,《宣示表》从此绝迹人间。

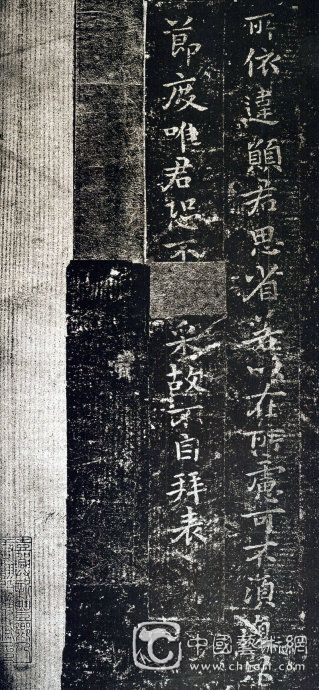

现在,世人思及钟繇《宣示表》,只能依靠王羲之的临摹本。王羲之临本北宋时期藏于内府,南宋末年归藏贾似道。贾氏十分珍爱此表,命门客廖莹中、名工王用和摹刻上石,刻石精妙绝伦。

据黄河介绍,传统的金石界有“汉碑宋帖”之说,汉碑、宋帖分别代表了书法的一个顶峰时代。提到宋帖,便以《淳化阁帖》和贾似道刻《宣示表》为代表。王羲之摹本《宣示表》第一次刊刻是在《淳化阁帖》里。不过,《淳化阁帖》是丛帖,此次将出现在翰海秋拍中的贾似道刻《宣示表》则是单刻帖。它不但是单刻《宣示表》中声名最为显赫的刻本,也是目前仅存的宋代《宣示表》单刻帖刻石。宋代刻帖原石传世极稀,均为国家重点文物,民间重现尚属首次。

藏家珍爱很少传拓

据黄河介绍,《宣示表》原石出土后,清代画家金农在石碑背面写了一段很有意思的题跋,这段题跋后来还收到了金农的文集里。金农在题跋里说,自己的同乡好友汪援鹑,收集金石不遗余力。如果汪氏知道这块石碑的存在,一定不惜以黄金交换。果然,汪援鹑听说此事后,以半顷湖田换到此碑。

乾隆三十七年(1772),《宣示表》石刻从汪援鹑转到了桐华馆主人金德舆手中。金德舆的舅舅嘱咐他,此碑既不可轻易示人,也不可轻易拓印。金德舆听从了舅舅的劝告,将此碑秘藏家中。偶尔拓印一次,都是选择好工匠,用宋墨宋纸拓印。由于品相精美,拓好以后甚至被时人认作是宋拓。

之后,此石的主人又先后换成了赵魏、张廷济。张廷济对之十分珍爱,在自己的两部著作中详细记载此事。

民国初,此石归镇江陈渭泉收藏。据黄河介绍,为购此碑,陈渭泉花费了2500银币。“这个价钱,在当时可以买进一幢非常好的四进四合院。”在《宣示表》刻石的拓本里,陈渭泉还钤上了“渭泉三十年精力所聚”印章。值得一提的是,著名的西泠印社《汉三老碑》也曾为陈渭泉旧藏。

钟繇《宣示表》,故宫博物院藏梁武帝萧衍誉道“势巧形密,胜于自运”。笔法质朴浑厚,雍容自然。相传王导东渡时将此表缝入衣带携走,后来传给逸少,逸少又将之传给王修,王修便带着它入土为安,从此不见天日。

现在所能见到的《宣示表》只有刻本,一般论者部认为是根据王羲之临本摹刻,始见于宋《淳化阁帖》,共 18行。后世阁帖、单本多有翻刻,应以宋刻宋拓本为佳。此帖较钟繇其他作品,无论在笔法或结体上,都更显出一种较为成熟的楷书体态和气息,点画遒劲而显朴茂,字体宽博而多扁方,充分表现了魏晋时代正走向成熟的楷书的艺术特征。此帖风格直接影响了二王小楷面貌的形成 (从《黄庭经》、《乐毅论》,《洛神赋十三行》等就可看出),进而影响到元、明、清三代的小楷创作,如赵孟赵孟頫、文徵明、王宠、黄道周等。更具历史意义的是,此帖所具备的点画法则、结体规律等影响和促进了楷书高峰——唐楷的到来。因此,钟繇《宣示表》可以说是楷书艺术的鼻祖。