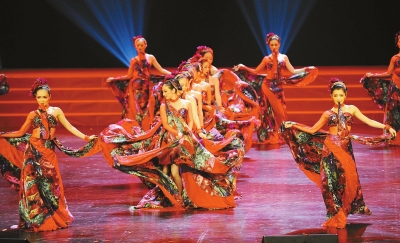

中演院线与国家艺术院团联合推出“海口之春”旅游艺术节开幕式演出

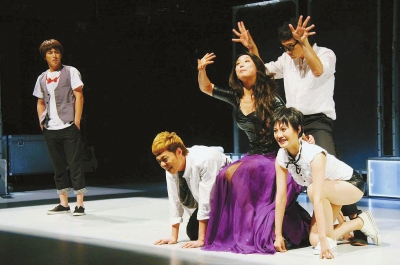

中演院线与国家话剧院联合制作青春话剧《夜店之天生绝配》

8月9日至11日,话剧《青蛇》在台北连演三场,这部交织了古今、情惑、生死的“禅意”之作,让全场的台湾观众连连叫绝、赞叹不已。值得一提的是,这部充满新意的先锋派话剧已经是中国对外文化集团公司旗下“中演院线”成立3年多来,与中国国家话剧院联合制作出品的第4部舞台艺术作品了。“应该说,我们与国家艺术院团的合作由来已久,但是真正将采购式的合作推进到联合制作和出品的深度,则是在‘中演院线’成立之后。”中国对外文化集团公司董事长兼总经理张宇表示,“‘中演院线’的成立与发展是在演艺产业全球化背景下,实现资源整合的必然结果,也是集团公司开拓增量业务的重要举措。CdN-wwW.2586.WanG”

市场呼唤院线与院团的合作

2009年9月,国务院颁布《文化产业振兴规划》,演出院线的巨轮正式起航。4年来,演出院线以其丰富的探索与实践,初步发挥出舞台艺术作品的联合采购与配送优势,获得了社会各界的广泛肯定,逐渐成为文化发展与繁荣的新时代标志。规模化、集约化、专业化,这3个特点不仅成就了演出院线整体行业在当代文化产业发展中举足轻重的地位,同时也是演出院线行业竞争初期,各院线企业拔得头筹的核心竞争力。经过一段时间的发展,在行业整体规模初步形成、体系初步完善之后,业界逐渐认识到,演出院线行业竞争将不仅局限于渠道竞争,而应进一步深入到以内容为核心的竞争中去,特别体现在院线企业与艺术生产方深化合作、推出有自主知识产权的优秀舞台艺术作品上。

那么,这些院线拥有知识产权的优秀舞台艺术作品应该从哪里来呢?由于演出院线联合了各地演出场所,具有畅通的销售渠道,对于观众和剧院的需求有着清晰的了解,因此,以演出院线为市场引擎和结构导向、以艺术院团为创作主体和演出班底,双方联合制作、出品剧节目,被认为是一步资源优化配置的好棋。目前,国有文艺院团是繁荣社会主义文艺的中坚力量,而国家艺术院团更是全国艺术表演团体的“领头雁”和“排头兵”,体现了导向性、代表性和示范性作用。另一方面,据业内人士分析,目前在全国性演出院线中巡演的剧节目,来源于国外的演出大约占总场次的60%以上,再除去剧场演唱会、歌友会等特殊形式和港澳台艺术团体的节目,内地艺术院团制作的产品只占大约不到20%。这种数量上直观的差距不仅仅来源于院团的艺术水平和演员的艺术素质,更多的因素则来源于艺术产品的创作导向和市场开发运营方面的严重不足。国外的很多优秀演艺产品从制作之始便按照全球巡演的标准进行严格要求;而反观国内,艺术创作导向尚未完全与市场接轨,更未做到在市场基础上引领艺术风潮,“人多、景大、费用高、同质化”是制约国内艺术产品顺利开展巡演的主要因素。

演出院线的作用正是在这样的背景下凸显出来的。演出院线这样的市场主体主动参与进来,优势互补,从多方面进行有效支撑,以实际效益和现代理念督促文艺院团将“市场接受”置于艺术创作工作的重要地位。演出院线与国家艺术院团的合作,不仅是产业层面上的“强强联合”,而且对于探索我国舞台艺术生产方向、国有文艺院团文化体制改革路径,以及创新演出行业机制和营销方式等诸多方面均有开创性和建设性的意义。“‘中演院线’与九家国家艺术院团的合作,看似是文化部系统内单位之间的合作,其实战略意义并不仅限于此,这将对全国文化体制改革和中华文化‘走出去’进程产生长远的影响。”张宇表示,“这同时也是集团公司打造连通国内外的全产业链格局中重要的一环,这一盘大棋从‘中演院线’成立之初便已经开始布局了”。

实践证明院团与院线的双赢

诚如张宇所言,早在2010年,也即“中演院线”成立的第一年,由其与中国国家话剧院联合制作出品的音乐话剧《肖邦》就在北京连演10场,取得了不俗的经济效益和社会反响。其后,为建党90周年特制的大型诗歌朗诵会《聆听中华——为人民服务》、青春话剧《夜店之天生绝配》等联合出品的优秀项目,在全国巡演已经超过了350场。今年3月,话剧《青蛇》在第四十一届“香港艺术节”上一炮走红,在全国(含港澳台地区)巡演的同时,还受邀于明年3月赴美国肯尼迪艺术中心参加“肯尼迪艺术节”的系列演出。

这些成功的探索与努力,不仅体现出了以“中演院线”为代表的大型演出院线企业清晰的发展思路和方向,也使这种模式逐渐成为演出院线产业进一步发展繁荣的必由之路,更为国家艺术院团的改革与发展带来了实实在在的好处。中国国家话剧院制作总监李东认为,院线能够有效地实现“软件”(剧目)与“硬件”(剧场)的对接,就如国家话剧院与“中演院线”的深度合作,既使院线提前掌握了优质节目源,又使院团可以根据可预知的演出场次、规模和地点进行剧目生产,为双方都降低了风险,化被动为主动,从而实现效益最大化。

得到实惠的不仅仅是中国国家话剧院,中国歌剧舞剧院、中国东方演艺集团也有同样的感受,因为它们都参加了由“中演院线”承办的第一届、第二届“海口之春”旅游艺术节。2012年初,由“中演院线”分别与中国东方演艺集团、中国歌剧舞剧院倾力打造的综艺节目《请到椰城来》、《椰城春常在》作为艺术节的开、闭幕式演出,为海南观众带去高水准的艺术享受,在引爆海口艺术风潮的同时也奠定了此艺术节在海南观众心目中的品牌地位。而类似的合作方式,也发生在了中央歌剧院、中央芭蕾舞团的身上。中国歌剧舞剧院副院长张亚峰表示:“中国歌剧舞剧院与‘中演院线’的全面合作始终是居于战略高度的,也是非常成功的。通过双方优势资源的投入和共享,共同制作、运营的产品已经取得了不俗的成绩,希望这种良性合作能够一直持续并深化下去。”

未来深化合作前景无限

文化部部长蔡武曾多次指出:“演艺业是极具再开发能力和产品衍生潜力的核心文化产业,演艺企业和演艺市场的发展对推动文化产业成为国民经济支柱性产业具有重要作用。”而这种演出院线与艺术院团各自发挥产业优势,联合制作以市场为导向的艺术作品的模式,无疑是体现演艺产业再开发能力和产品衍生潜力的重要环节,对于整体产业的发展繁荣具有极大的推动作用。

今年6月,文化部会同中组部、中宣部、国家发改委等八部委联合制定的《关于支持转企改制国有文艺院团改革发展的指导意见》正式印发,标志着国有文艺院团改革发展进入空前的政策利好时期。其中明确表示:“支持文艺演出院线建设。支持一批重点文艺演出院线企业发展,整合剧场和剧目资源,降低演出流通成本。推动主要城市演出场所连锁经营。鼓励具备条件的地区开展演艺产业集聚区建设,加快形成规模效应。”有关专家认为,国家艺术院团是我国艺术生产领域的标杆,通过其与演出院线企业一系列成功的深度合作,将给全国文艺院团文化体制改革进程和思路带来深刻影响。这样的合作可以弥合艺术生产与艺术消费相脱节的缝隙,以市场为导向,对舞台艺术作品进行从前端设计到终端营销的全产业链运营,从而引导和激发广大艺术院团发展内生动力,以演出院线为依托,努力提升艺术创新能力、演艺产品营销能力和知识产权经营能力,实现文化产品的有效、良性供给。演出院线内容核心的发展成熟度,成为国有艺术院团转制后能否实现专业化、集约化发展的关键突破口之一。

业界专家表示,院线与院团合作的有益实践带来启示,有理由期待在不远的将来,伴随中华文化“走出去”的步伐,当我国大型演出院线跨出国门之时,国家艺术院团和其他国有艺术院团的国际影响力将大幅提升,一批批具有自主知识产权的优秀舞台艺术作品,也将随着这股东风驰骋在连通国际的一条条演艺快速路上。(卢毅然)