“千万级”话剧《四世同堂》来津

来源:不详 时间:2014/8/20 21:50:35 点击:

8月23日,首届西岸·马三立城市舞台戏剧展将迎来继《活着》之后的第二部国话精品剧作——田沁鑫改编并执导的老舍同名巨著《四世同堂》。这部由“老北京”导演执导、讲述“老北京”生活的戏剧力作必将让观众过足戏瘾。值得一提的是,这部话剧在制作上更是创出当年的天价,达到话剧界罕见的千万级,是无可争议的“大制作”。

名导田沁鑫精心之作

小说《四世同堂》作为著名作家老舍的毕生至爱,被誉为“值得每一个中国人阅读的文学经典”,通过描绘北平的祁、冠、钱三家在抗日战争时期面对压迫和欺凌时的生活面貌,讴歌了一代中国人不朽的民族气节,展现出一幅洋溢着纯正北京味儿的风俗画卷。CDN-www.2586.wAng据此改编的两部同名电视剧早已风靡全国,更令这部作品家喻户晓。由近年来声名鹊起的田沁鑫执导的话剧《四世同堂》是这部文学经典问世60年来首度被搬上话剧舞台。该剧自2010年10月台湾首演以来,已在香港、北京、上海等几十座城市接受过数十万观众的“检阅”。刘德华、侯孝贤、许鞍华、叶德娴、马浚伟、陈法拉等大腕名导也对该剧称赞有加。

田沁鑫曾在英国、日本等地游学,广受国外现代艺术影响,涉猎戏剧、影视、音乐、绘画、广告等跨域文化。她主要的舞台剧作品均为编导合一,尤其关注人文精神,具有鲜明的文化风格和艺术特质。而多年来坚持以现代艺术观念,将中国文学经典作成饱含“丰富东方美学意象”的立体读本。在接受采访时,田沁鑫说道:“以当代的新视角改编名著,当然是原创。不过现在粗制滥造的改编太多,让许多观众提到改编叹气摇头。我想改编能既保留原著精华不失文学性,又呈现新意让当下观众觉得好看,只有绞尽脑汁咬牙坚持。”话剧《四世同堂》的剧本,正是田沁鑫在这种心态下,以及一次次与老舍子女舒济、舒乙,北大学者韩毓海、孔庆东,该剧舞美设计薛殿杰、戏剧阐释杨阡等人的创作对谈中出炉,并最终完美呈现于舞台。

田沁鑫认为,老舍在这部小说中从普通的胡同人家出发,却“以小见大,以很深的笔触呈现出很大的格局,将八年抗战都浓缩在了北京城中的小人物身上”。然而,现在读过《四世同堂》的青少年越来越少, 田沁鑫对此深感遗憾,“老舍是新中国第一个写话剧的人,我希望通过这样一部话剧达到对老舍作品的普及作用。”

把胡同“搬”上舞台

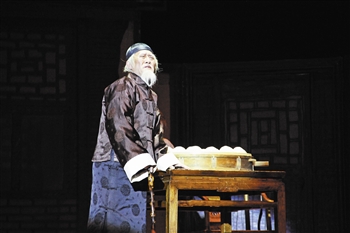

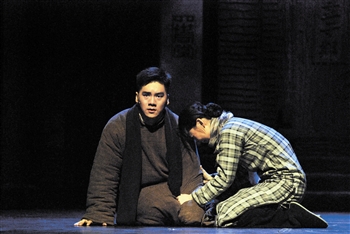

话剧《四世同堂》的制作投资,更是中国话剧舞台上极其罕见的。据了解,该剧投资高达1000多万,光是演员的头套和假发等就投入了20万元。田沁鑫用“新现实主义”手法,几乎把半个多世纪前的老北京胡同“整体搬迁”到了舞台上,以祁、冠、钱三家为代表的“小羊圈胡同”的门脸,通过调节灯光,营造出屋里屋外、墙里墙外的视觉效果。里面的人或是窃窃私语、或是觥筹交错,如同影子戏投射到幕布上,其效果令人惊叹。几辆真实复原的黄包车在舞台上满场飞奔,众多人物的悲欢离合就在这虚实结合、自然流动的舞台环境中交替上演。

记者从出品方了解到,该剧大大小小的各种设备装了四卡车,无论是灯光、音响甚至是电源线,都是从国家话剧院直接运输过来的,就是为了保证演出的原汁原味。而作为一部讲述抗战时期老北京人生活的大戏,全剧散发着浓郁的市井气息,但却没有拘泥于纯京味儿,甚至演员们在说台词的时候,都略偏向普通话,为的就是让南北观众理解起来均无障碍,不会因地域产生水土不服,零距离感受老舍先生笔端的“家、国、情”。

自我折磨为接上文化根脉

最初,田沁鑫还设想过用表现主义手法,只选九个演员来演祁家老小,单线讲述《四世同堂》,但很快推翻,决定继续“新现实主义”戏剧的征程,在将85万字的原著压缩成只有短短几十页但自己颇为满意的剧本后,她在故事好看的基础上,侧重探掘人物的内心世界,并用漂亮的形式贯穿。而如此自我折磨的原因,是想让走进剧场的观众,在看过《四世同堂》展示的既熟悉又陌生的“老北京特有的胡同风情及其时百姓的精神特质”后,能从骨子里接上文化根脉这口气,给民族艺术还魂。“文化是一种坚持,这是老舍的坚持,也是我的坚持。一些观众评价,我是中国舞台剧界坚持文化品格和人文情怀的一面不倒的旗帜。我现在坚持着,以后还会坚持下去。”

接下来,首届西岸·马三立城市舞台戏剧展还将为观众奉上台湾果陀剧场出品,金士杰、卜学亮主演的《最后14堂星期二的课》;陈佩斯编剧、导演的青春版《阳台》;天津人民艺术剧院出品的天津本土话剧《相士无非子》和曹禺经典剧作《日出》;北京人民艺术剧院出品、北京电影学院教授王劲松主演的《燃烧的梵高》;中国国家话剧院出品,刘威、朱媛媛、斯琴高娃、刘佩琦、雷恪生主演的《大宅门》等6部大戏。本届戏剧展由市委宣传部、市文广局、天津广播电视台、河西区委区政府主办,河西区委宣传部、河西区文化局、天津华谊东方文化传播有限公司承办。

8月23日,首届西岸·马三立城市舞台戏剧展将迎来继《活着》之后的第二部国话精品剧作——田沁鑫改编并执导的老舍同名巨著《四世同堂》。这部由“老北京”导演执导、讲述“老北京”生活的戏剧力作必将让观众过足戏瘾。值得一提的是,这部话剧在制作上更是创出当年的天价,达到话剧界罕见的千万级,是无可争议的“大制作”。

名导田沁鑫精心之作

小说《四世同堂》作为著名作家老舍的毕生至爱,被誉为“值得每一个中国人阅读的文学经典”,通过描绘北平的祁、冠、钱三家在抗日战争时期面对压迫和欺凌时的生活面貌,讴歌了一代中国人不朽的民族气节,展现出一幅洋溢着纯正北京味儿的风俗画卷。CDN-www.2586.wAng据此改编的两部同名电视剧早已风靡全国,更令这部作品家喻户晓。由近年来声名鹊起的田沁鑫执导的话剧《四世同堂》是这部文学经典问世60年来首度被搬上话剧舞台。该剧自2010年10月台湾首演以来,已在香港、北京、上海等几十座城市接受过数十万观众的“检阅”。刘德华、侯孝贤、许鞍华、叶德娴、马浚伟、陈法拉等大腕名导也对该剧称赞有加。

田沁鑫曾在英国、日本等地游学,广受国外现代艺术影响,涉猎戏剧、影视、音乐、绘画、广告等跨域文化。她主要的舞台剧作品均为编导合一,尤其关注人文精神,具有鲜明的文化风格和艺术特质。而多年来坚持以现代艺术观念,将中国文学经典作成饱含“丰富东方美学意象”的立体读本。在接受采访时,田沁鑫说道:“以当代的新视角改编名著,当然是原创。不过现在粗制滥造的改编太多,让许多观众提到改编叹气摇头。我想改编能既保留原著精华不失文学性,又呈现新意让当下观众觉得好看,只有绞尽脑汁咬牙坚持。”话剧《四世同堂》的剧本,正是田沁鑫在这种心态下,以及一次次与老舍子女舒济、舒乙,北大学者韩毓海、孔庆东,该剧舞美设计薛殿杰、戏剧阐释杨阡等人的创作对谈中出炉,并最终完美呈现于舞台。

田沁鑫认为,老舍在这部小说中从普通的胡同人家出发,却“以小见大,以很深的笔触呈现出很大的格局,将八年抗战都浓缩在了北京城中的小人物身上”。然而,现在读过《四世同堂》的青少年越来越少, 田沁鑫对此深感遗憾,“老舍是新中国第一个写话剧的人,我希望通过这样一部话剧达到对老舍作品的普及作用。”

把胡同“搬”上舞台

话剧《四世同堂》的制作投资,更是中国话剧舞台上极其罕见的。据了解,该剧投资高达1000多万,光是演员的头套和假发等就投入了20万元。田沁鑫用“新现实主义”手法,几乎把半个多世纪前的老北京胡同“整体搬迁”到了舞台上,以祁、冠、钱三家为代表的“小羊圈胡同”的门脸,通过调节灯光,营造出屋里屋外、墙里墙外的视觉效果。里面的人或是窃窃私语、或是觥筹交错,如同影子戏投射到幕布上,其效果令人惊叹。几辆真实复原的黄包车在舞台上满场飞奔,众多人物的悲欢离合就在这虚实结合、自然流动的舞台环境中交替上演。

记者从出品方了解到,该剧大大小小的各种设备装了四卡车,无论是灯光、音响甚至是电源线,都是从国家话剧院直接运输过来的,就是为了保证演出的原汁原味。而作为一部讲述抗战时期老北京人生活的大戏,全剧散发着浓郁的市井气息,但却没有拘泥于纯京味儿,甚至演员们在说台词的时候,都略偏向普通话,为的就是让南北观众理解起来均无障碍,不会因地域产生水土不服,零距离感受老舍先生笔端的“家、国、情”。

自我折磨为接上文化根脉

最初,田沁鑫还设想过用表现主义手法,只选九个演员来演祁家老小,单线讲述《四世同堂》,但很快推翻,决定继续“新现实主义”戏剧的征程,在将85万字的原著压缩成只有短短几十页但自己颇为满意的剧本后,她在故事好看的基础上,侧重探掘人物的内心世界,并用漂亮的形式贯穿。而如此自我折磨的原因,是想让走进剧场的观众,在看过《四世同堂》展示的既熟悉又陌生的“老北京特有的胡同风情及其时百姓的精神特质”后,能从骨子里接上文化根脉这口气,给民族艺术还魂。“文化是一种坚持,这是老舍的坚持,也是我的坚持。一些观众评价,我是中国舞台剧界坚持文化品格和人文情怀的一面不倒的旗帜。我现在坚持着,以后还会坚持下去。”

接下来,首届西岸·马三立城市舞台戏剧展还将为观众奉上台湾果陀剧场出品,金士杰、卜学亮主演的《最后14堂星期二的课》;陈佩斯编剧、导演的青春版《阳台》;天津人民艺术剧院出品的天津本土话剧《相士无非子》和曹禺经典剧作《日出》;北京人民艺术剧院出品、北京电影学院教授王劲松主演的《燃烧的梵高》;中国国家话剧院出品,刘威、朱媛媛、斯琴高娃、刘佩琦、雷恪生主演的《大宅门》等6部大戏。本届戏剧展由市委宣传部、市文广局、天津广播电视台、河西区委区政府主办,河西区委宣传部、河西区文化局、天津华谊东方文化传播有限公司承办。