文化雨露滋润陕西 精品剧目闪耀三秦

来源:不详 时间:2014/8/20 21:52:15 点击:

文化雨露滋润陕西 精品剧目闪耀三秦

大型秦腔现代剧《西京故事》

大型秦腔现代剧《西京故事》

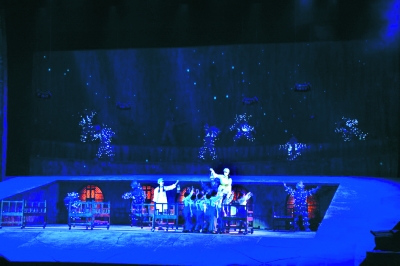

西安大唐芙蓉园凤鸣九天剧院的“镇院之宝”大型诗乐舞剧《梦回大唐》

西安大唐芙蓉园凤鸣九天剧院的“镇院之宝”大型诗乐舞剧《梦回大唐》

根据白居易诗作《长恨歌》改编而成的中国首部大型山水历史舞剧《长恨歌》

陕西演艺集团精心编排的大型原创乐舞诗《大唐赋》

完整表现古城西安风貌的新视觉时尚舞蹈诗剧《大长安》

完整表现古城西安风貌的新视觉时尚舞蹈诗剧《大长安》

大型革命现代舞台剧《延安保育院》

大型革命现代舞台剧《延安保育院》

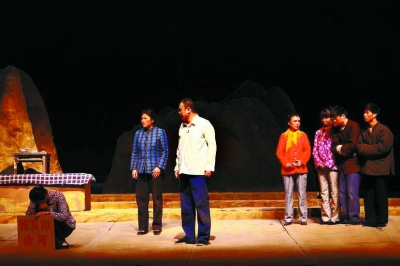

西安秦腔剧院易俗社打造的大型秦腔现代戏《柳河湾的新娘》

西安秦腔剧院易俗社打造的大型秦腔现代戏《柳河湾的新娘》

大型现代眉户戏《迟开的玫瑰》

大型情景音画《延安颂》在革命圣地延安常态化演出

大型情景音画《延安颂》在革命圣地延安常态化演出

获第九届中国艺术节文华大奖特别奖的陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》

获第九届中国艺术节文华大奖特别奖的陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》

陕西省志丹县打造的信天游歌舞剧《兰花花》

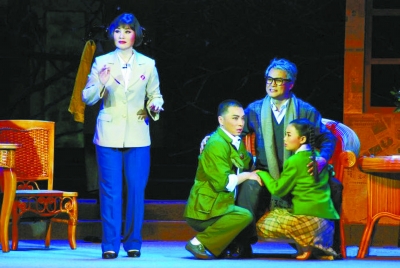

以优秀村支书郭秀明为原型创排的话剧《郭双印连他乡党》

新编秦腔现代戏《大树西迁》

由陕西演艺集团创作演出的大型歌舞音画《金格灿灿彩》将亮相第十届中国艺术节

由陕西演艺集团创作演出的大型歌舞音画《金格灿灿彩》将亮相第十届中国艺术节

根据贾平凹获茅盾文学奖作品改编的大型秦腔现代戏《秦腔》

大型交响乐作品《长安》演出现场

陕西省委书记赵正永(左二)在省演艺集团人民艺术剧院调研

党的十八大报告提出了建设社会主义文化强国,增强文化整体实力和竞争力。Cdn-WWW.2586.waNG陕西要做好“文化强省”建设工作,其中重要的一点,就是要利用好悠久的历史文化、辉煌的革命文化、独特的民俗文化以及开放包容的现代文化,创作一批在全国叫好又叫座的文化精品。 一直以来,陕西省重视精品剧目创作,不仅基层文艺工作者创作热情高涨,陕西省委、省政府也在这方面给予了大力支持。中共陕西省委书记赵正永在陕西演艺集团调研时曾指出:“陕西演艺集团所属的几家演出团体,作为全省知名文化品牌,要积极探索、创新机制、激发活力、多出精品,让更多的群众走进剧院,努力实现经济效益和社会效益的双赢。”陕西省省长娄勤俭在今年初的政府工作报告中指出,加快提升文化软实力和影响力,推动文艺精品创作,加快提升三秦百姓幸福指数,让更多的发展成果惠及全省人民。陕西省委常委、省委宣传部部长景俊海,在去年11月召开的全省文艺精品创作生产规划座谈会上说:“要发挥我省历史文化、革命文化、民俗文化和现代文化的资源优势,以实际行动、丰富的实践,推动文艺精品的创作生产。”今年2月18日,陕西省副省长白阿莹在陕西省文化厅调研时指出,省文化厅在文艺精品创作方面,要从基础、剧本抓起,细心培育,营造好的环境。 日前,在谈到创作文化精品的重要性时,陕西省文化厅厅长刘宽忍表示:“建设文化强省的一个很重要的方面,就是要看我们有没有一批代表当代、体现陕西特色、在全国有影响力的标志性的文化精品,要看我们能不能推出一批经得起历史检验、群众检验和市场检验的精品力作。” 陕西是文化大省,是中华民族和中华文明的重要发祥地,是古代中国周、秦、汉、唐等14个王朝的都城所在地。陕西是戏剧大省,有20多个剧种,中国最古老的剧种——秦腔诞生于此;《山丹丹开花红艳艳》等陕北民歌曾唱遍祖国大江南北。近年来,陕西坚持政府引导与市场配置相结合,充分发挥文化资源优势,以改革求生存、以创新增活力、以精品谋发展,为建设文化强省奠定了坚实基础。文艺精品力作不断涌现,全省以实施文化精品战略为重要抓手,加大投入力度,从2007年起每年下拨3000万元支持“大戏、大片、大剧、大作”,从2008年起每年拿出400万元资助文艺创作,2013年拿出5000万元购买演出服务。2012年8月,《陕西省人民政府关于支持文化大发展大繁荣若干财税政策的意见》发布,进一步加大对文化的投入力度,其中包括各级财政每年新增财力的2%以上用于文化建设。陕西省级财政每年安排1亿元专项艺术基金,对原创演艺剧目获得国家级大奖的创作演出单位一次性奖励100万元。此外,陕西还先后出台了《陕西文艺大奖评奖办法》、《陕西省重大文化精品项目专项资金管理暂行办法》,陕西省委宣传部出台了《重点文艺创作资助办法》、《优秀文艺作品奖励办法》等,用于扶持、鼓励优秀文艺作品创作。 在陕西省委、省政府高度重视文艺精品生产,采取多种形式不断加大文艺精品生产力度的大好形势下,近年来,陕西省文艺创作异彩纷呈,一批经多年打造磨砺、反映社会现实生活、具有浓郁地域特色的艺术精品登上舞台,并在全国乃至国际上产生了良好的影响。以传统文化为基础、以特色文化为载体的多彩的陕西文化精品繁荣局面正日益形成:在经典歌舞剧《长恨歌》、《大唐赋》、《梦回大唐》等完美演绎下,以汉唐文化为代表的陕西悠久的历史文化内涵得到了有声诠释;庆祝建党90周年系列剧目《延安颂》、《延安保育院》等,展现的则是以延安精神为代表的陕西光辉灿烂的革命文化;眉户现代戏《迟开的玫瑰》、秦腔现代戏《大树西迁》等,既反映着当代人的生活,又彰显了不断开拓进取的三秦大地的文化之力。 从恢宏汉唐走来——传统历史剧、歌舞剧厚积而薄发 艺术来源于生活,陕西文艺精品佳作不断涌现,与三秦大地上无可复制的历史文化资源密切相关。在陕西这块土地上,到处都有文化的碎片,经过历史的风吹雨打,故国的流风余韵仍在这块土地上弥漫着。陕西历史悠久,是中华民族和中华文明重要的发祥地,距今80多万年前的陕西蓝田人,是中国境内古人类旧石器时代的代表。距今6000多年前的西安半坡遗址,充分反映了黄河流域的早期人类文明,是中国母系氏族社会的典型。临潼的姜寨遗址和长安的客省庄遗址,则是中国父系氏族文化的反映。而“炎黄子孙”的称谓,就源于发祥在陕西渭河流域的距今5000年前的炎帝部落和黄帝部落,“黄帝崩,葬桥山”,陕西省黄陵县桥山上的黄帝陵,如今是中华儿女寻根问祖的源头。 汉唐两代,同为统一的多民族封建王朝,上下近千年,为世界留下了“汉人”“汉族”“唐人”等标志着中华色彩的词汇。其恢宏大气的格局、自信包容的胸怀,让长安成为文化艺术思想的集散地。作为当时的政治、经济、文化中心,汉唐文化对陕西的影响最为巨大,文化积淀深厚,而这一财富也自然地成为历代陕西人难以割舍的文化基因,成为当代陕西文化发展的沃土。 张骞、司马迁和苏武都是西汉历史上的杰出人物,他们的传奇人生和皇皇巨著如今不断以歌剧艺术形式出现。今年8月,被寄予厚望的陕西省重点扶持的精品剧目、“汉三杰”收官之作——歌剧《苏武》将与观众见面。“在歌剧《苏武》中,我们想以汉文化为中心,展示一代知识分子的精神世界。”该剧导演、中国音乐学院陈蔚介绍说。 张骞是西汉时期陕西汉中城固人,是我国历史上杰出的外交家和探险家。陕西演艺集团创作演出的大型歌剧《张骞》是“汉三杰”三部曲的首创作品,该剧艺术地再现了张骞出使西域13年所经历的艰难曲折,歌颂了张骞开拓西域的历史功绩,表现了中华民族海纳百川的胸襟。截至目前,《张骞》已演出130多场,先后获第三届文华奖、第二届“五个一工程”奖、中国戏剧节优秀剧目奖等大奖,并入选2005—2006年度国家舞台艺术精品工程初选剧目。 五幕歌剧《司马迁》由于融入了大量戏曲、民歌、号子、宫廷鼓乐等西部民间音乐,展示出苍凉、博大的中国西北地域风格,自2000年演出后一直好评不断,并一举摘得了包括曹禺戏剧文学奖等多个国家级奖项,被认为是中国西部歌剧的代表之一。它也是陕西演艺集团继大型历史歌剧《张骞》后带给中国歌剧舞台的又一个惊喜。歌剧《司马迁》以走向强盛的汉代文明为背景,以因李陵事件受宫刑和发愤著书的司马迁的人生命运为主线,演绎了司马迁和汉武帝之间由相知到失和,再在历史制高点上重新汇合的曲折过程,塑造了一个不畏强权、探求真理的“史圣”形象。 “中华民族五千年,我的根就在大长安”。去年4月,中国首部以中华民族文明发展史为脉络,完整表现古城西安风貌的新视觉时尚舞蹈诗剧《大长安》一经上演,便立刻吸引了文化界、媒体、游客、市民的极大兴趣。在去年10月举行的第三届陕西省舞蹈荷花奖比赛中,《大长安》一次就将大型剧目金奖、大型剧目最佳创意金奖、大型剧目舞美金奖、大型剧目服装金奖及大型剧目表演金奖5个金奖收入囊中。从旧石器时代到强秦一统,从楚汉纷争到盛唐开元,《大长安》巧妙地将杂技、音乐、舞蹈、特技及现代科技融为一体,把中国上下五千年的历史文化通过古今818套服装演绎得美轮美奂、如痴似醉。截至目前,《大长安》已累计演出240余场,吸引了13万名观众醉享其美丽和震撼,并成为不少中外游客及会议接待、商务接待的必选活动项目。 通过选取最能体现大唐精神和大唐文化的代表符号,创作出足以体现大唐风韵的艺术形式,由陕西演艺集团精心打造的大型原创乐舞诗《大唐赋》,通过展示大唐繁荣、绚丽、和谐、太平的社会氛围,以“说唱俑”吟诵唐诗串联《礼宾》、《曲江》、《击鞠》、《雁塔》、《西市》、《梨园》、《祈年》、《唐颂》8个章节,展开了一幅全景式的盛唐社会的风情画卷,让观众不仅欣赏到“九天阖闾开宫殿,万国笙歌颂太平”的宫廷礼仪、“音乐皇帝”唐玄宗和“舞蹈皇后”杨贵妃的“梨花霓裳”,还可以通过《击鞠》中新颖的“唐代体育舞蹈”,一睹唐朝人打马球的风采,在《西市》里领略唐代长安城繁华的商贸景象。 同样是仿唐乐舞,如今已是西安大唐芙蓉园凤鸣九天剧院“镇院之宝”的大型诗乐舞剧《梦回大唐》,自2005年由曲江大唐芙蓉园首次推出后,已经成为西安引以为荣的艺术精品、西安旅游的新亮点,是古都西安接待贵宾必看的重头戏。耗资近2000万元的《梦回大唐》是一台精心打造的追寻大唐风采的圣境之梦。2006年,该剧应邀到新加坡演出并取得巨大成功。新加坡中华总商会会长蔡天宝表示,这是一幕富有文化和历史意义的演出,为两国文化交流做出了贡献,更为盛唐文化的传播带来了一股清风。 中国首部大型山水历史舞剧《长恨歌》,是以白居易诗作《长恨歌》改编而成的一台歌舞文化盛宴,通过“两情相悦”“恃宠而骄”“生离死别”“仙境重逢”4个层次11幕情景的展现,用歌舞艺术手法,在故事的原发地再现了唐明皇与杨贵妃动人缠绵、绝唱千古的爱情故事。斥资亿元、阵容强大、气势恢宏的《长恨歌》,以骊山山体为背景,以华清池九龙湖为舞台,以亭、榭、廊、殿、垂柳、湖水为舞美元素,运用世界领先水平的高科技手段,营造了万星闪烁的梦幻天空、滚滚而下的森林雾瀑、熊熊燃烧的湖面火海,以及三组面积约700平方米的LED软屏和近千平方米的隐蔽式可升降水下舞台,将历史与现实、自然与文化、人间与仙境、传统与时尚有机交融,演绎了一篇神奇的历史乐章。 陕西作家贾平凹说过这样的话“现在许多人讲传统其实讲的是明清以后的传统,而明清以后的传统并不能代表真正的中华民族传统,真正的传统是在明清以前,尤其是在汉唐时期。” 建设文化强省,就要植根于汉唐文化的博大精深,发挥历史文化的优势。陕西有3000多年的王朝建都史,不仅造就了灿烂辉煌的三秦文化,也在三秦大地上留下了无数的文物遗迹与文化景观。陕西省现有各类文物点49058处,全国重点文物保护单位235处,陕西省文物保护单位598处,县级文物保护单位2157处。这积淀千年的历史气息使陕西在建设文化强省的进程中有了独特的文化风骨。 汉唐文化中艺术思想的积淀不容忽视,这对陕西来说是取之不竭的艺术资源。汉唐王朝的强盛,不仅表现在政治、军事方面,在文化艺术方面更是异常活跃。汉唐文化中博大精深的艺术思想,概括起来就是开放创新、多元并存、相互借鉴,它们是陕西当代舞台艺术繁荣的重要文化根基之一,其表现手法、风格、流派、思潮的积淀使长安成为文化艺术思想的集散地。而当代的陕西,无论是仿唐乐舞,还是以“汉三杰”为代表的歌剧,都是从汉唐文化深处得到的滋润。 从革命圣地延安走出——红色经典作品激荡人心、光耀舞台 20世纪上半叶,陕西延安在中华民族历史上写下了辉煌的一页。1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,13年间,这里经历了抗日战争、解放战争和整风运动、大生产运动、中共七大等一系列影响和改变中国历史进程的重大事件。特别是毛泽东等老一辈革命家亲手培育的自力更生、艰苦奋斗、实事求是、全心全意为人民服务的延安精神,是中华民族精神宝库中的珍贵财富,已成为全国人民团结一致进行社会主义现代化建设的重要精神支柱。中共中央总书记习近平在全国党史工作会议上强调:中国共产党的历史是一部丰富生动的教科书,用党的历史教育党员、教育干部、教育群众尤其是教育青少年,是党史工作服务党和国家大局的重要内容。革命年代留下的得天独厚的红色文化资源,成为了陕西宝贵的精神文化财富。 陕西有着极为丰富的红色旅游资源,是全国红色旅游开展较早的省份之一。近10年来,围绕革命旧址、革命纪念馆、黄帝陵、黄河壶口瀑布等优势资源,陕西加大旅游产业开发,已经形成了以延安革命旧址、西安事变旧址等为代表的红色旅游品牌。在建设“文化强省”的进程中,陕西充分发挥红色文化能量。通过深入挖掘这些宝贵的精神财富、运用现代化传媒手段,陕西将大量红色文化资源搬上银幕和舞台,将革命历史、革命传统和革命精神通过旅游的方式传输给广大人民群众,精心打造红色文化品牌,带动形成了一定的文化产业链,在助推文化产业事业发展的同时,也为红色旅游资源的保护、发掘和利用提供了宝贵信息。 作为“中国延安第二届红色文化旅游季”的重点演出项目,目前正在延安大礼堂演出的《延安颂》,是由中共陕西省委宣传部、陕西省文化厅、中共延安市委、延安市人民政府和陕文投集团共同推出的。早在中国共产党建党90周年时,便作为献礼之作呈现在观众面前。今年,经过升级改版后的《延安颂》,通过更直观、更具体、更有冲击力的表现方式,让观众现场融入到红色革命的风暴之中,受到了新老观众以及社会各界人士的广泛好评,被誉为新中国成立以来陕西文艺演出的盛事之一,成为感染延安、感染三秦大地、感染全中国的时代精品。“虽然我们并没有经历过舞台剧里所展现的革命生活,但是我们从小就观看和阅读爱国主义教育电影和文字作品,所以观看这部剧的时候还是能引起共鸣的。同时,也因为成年后经历了生活和社会的多重打磨,我们更能深入地领会那段激情年代中的红色热情。尤其是看到演绎南泥湾大生产运动时的场景,这种感觉更加强烈。”观看完《延安颂》,现场的一位中年观众如是说。 该剧主要通过情景再现的方式,讲述了延安革命时期发生的故事,以具体生动的历史事实展现了延安精神的力量。《延安颂》里所展现的南泥湾大生产运动的场景,尤其是画面中战士和群众一起在南泥湾生产劳作,经过无数个披星戴月的夜晚,最终将南泥湾变成“陕北的好江南”的场景,展现了“自力更生、艰苦创业,同心同德、团结奋斗”的南泥湾精神。著名文化学者肖云儒认为,《延安颂》的舞台内容将陕北元素上升到了一个新的高度,让观众产生了耳目一新的感觉,尤其是将民歌、腰鼓、秧歌等传统文化与现代元素融合在一起,打破了观众的地域观念,更容易在全国推广,让全国的观众都来了解陕北文化、红色文化。 今年5月,已进行了100余场常态化试演的大型革命现代舞台剧《延安保育院》,在已改造升级的延安唐乐宫(原延安圣地大剧院)正式对外演出,这标志着经过千锤百炼的艺术精品《延安保育院》,已经成为延安旅游产品结构中的重要组成部分,成为中国红色旅游文化的新名片。在陕西旅游集团董事长张小可的眼中,《延安保育院》不仅要打造成为一部旅游文化演艺的精品,更要让其成为延安精神的传播媒介,成为传承党史、教育人民和当代孩子们的红色经典。2011年7月1日,《延安保育院》在延安圣地大剧院一经演出便引起轰动,成为献礼建党90周年的佳作,不仅让众多经历过那个年代的老同志感动落泪,更被众多媒体和评论家公认为是一部艺术创作意识超前、内容和情感极为丰富感人的佳作。有评论认为,《延安保育院》是一部结合了百老汇音乐剧之长的、气势恢宏的歌舞剧,也是一部反映新时代主旋律的艺术精品。 去年6月30日晚,大型人文纪录片《我们在延安》作为“七一”献礼之作在中央电视台纪录频道独家首播。12集大型人文纪录片《我们在延安》,通过大量珍贵的影像资料、诗意的生动拍摄、对革命前辈的深情追忆,以全新的视角真实再现了那段波澜壮阔、风雷激荡的革命岁月,引领人们穿越时光的烟云,重回延安历史的深处,全景式深入地展现了中国共产党在延安13年的光辉历程。其对于深入发掘整合陕西的红色文化资源以传承和弘扬延安精神、落实社会主义核心价值观、增强陕西文化在全国的影响力、实现陕西文化大繁荣大发展具有极为重要的意义。 从灿烂当代汲取——民间文化、都市文化共谱时代欢歌 由于受地域气候、地貌、环境、经济和文化多方面因素的影响,陕西人在衣、食、住、行、乐等方面,形成了一些独特的方式,创造并保留了大量民间原生态文化,形成了独具特色的风土民情。有学者提出:陕西民俗文化的价值绝不亚于周秦汉唐文物的价值。 按照地域划分,陕西民俗文化可分为:以陕北为代表的黄土窑洞文化,具有典型的黄河文化特征,如陕北的信天游、安塞腰鼓、黄龙猎鼓以及民间剪纸等;以陕南为代表的巴楚文化,含有长江文化的丰富元素,如年画等;以关中平原为代表的南北文化的融合,如秦腔、关中皮影、千阳彩绣、户县农民画等。这些民间文化,都是普通百姓代代相传的文化财富。以深受老百姓喜欢的陕西地方戏为例,其中流行于陕西及我国西北地区的秦腔,可谓我国“梆子戏”的源头,唱腔或高亢悲壮,或婉转清丽,曲调悦耳悠扬,具有浓郁的秦风古韵,在中国戏曲发展史上具有举足轻重的地位;始于秦,成于汉,盛于宋、明、清的关中皮影更有“一口能唱千古戏,双手对舞百万兵”的美誉。 除此之外,比较典型的陕西民间文化还有长安鼓乐、陕北说书、关中面花等等。民俗文化是陕西的本土文化,它既是凝聚陕西人心灵的精神纽带,也是这些民间文化所在地域的一张靓丽名片。依据现当代陕西这片热土上活跃的民间文化,在城与乡、守与变、传统与现代等相互交融的开放包容的现代文化的基础上,不断涌现而出的既反映当代人的生活,又提出深刻思考的精品力作,在丰富百姓舞台生活、满足群众对高层次舞台精品需求的同时,也诠释着陕西文艺精品的魅力、三秦大地的文化之力。 今年初,根据贾平凹获茅盾文学奖作品改编的大型秦腔现代戏《秦腔》,荣获2011—2012年度国家舞台艺术精品工程剧目,文化部给予奖励50万元。由西安秦腔剧院易俗社打造的《秦腔》,以秦腔名旦白雪和著名作家夏风及引生的爱情为主线,以清风街村两任村领导对农村经济发展的观念冲突为副线,描写了当代农村发生的巨大变革,展示了秦腔艺术的无限魅力,表现了新一代戏曲人对秦腔的坚守。该剧2010年8月与观众见面之后,很快就引起了社会各界的广泛关注,先后在第五届中国秦腔艺术节、第六届陕西省艺术节上获得优秀剧目奖、优秀编剧奖、优秀表演奖等多个奖项,并荣获第十二届陕西省“五个一工程”奖。2011年6月,《秦腔》应文化部邀请进京参加纪念中国共产党诞辰90周年优秀剧目展演,获得了观众和评论界的好评。 “好!演得好!”这是参加2012年全国地方戏精粹展演的大型眉户现代剧《迟开的玫瑰》在北京中国剧院演出时观众的反响。这是一出人们耳熟能详的经典剧目,自陕西省戏曲研究院1998年创排以来,15年间,这朵馨香的“玫瑰”开遍了黄土高原的村野山乡,开进了部队、厂矿、大学校园,也开到了大江南北的20多个城市,至今已累计演出700余场,获奖无数,仅进京演出就达6次。《迟开的玫瑰》讲述了发生在西部某大城市一个深巷小院中的故事。上世纪80年代初,年仅19岁的主人公乔雪梅在考取重点大学后,母亲遇车祸身亡。作为家中长女,她先后3次牺牲掉再深造和成家立业的机会,为弟弟妹妹的前途和残疾的父亲的养老全心奉献,直至36岁才收获迟来的爱情。“这部剧在今天仍具有很强的时代精神,因为它挖掘了老百姓自强自立、用劳动创造美好生活的精神。和《朝阳沟》、《李双双》这样保留几十年的剧目一样,该剧已成为中华民族戏剧文化宝库中的精品。”中国戏曲现代戏研究会会长姚欣说。 大秦腔高亢激越的壮丽诗卷,戏剧人辛劳8年的真情投入,观众们净化心灵的情感共鸣……这就是陕西省戏曲研究院演出的新编秦腔现代戏《大树西迁》。凭借接地气的故事情节,该剧剧本荣登2010年度中国戏剧奖曹禺剧本奖的榜首。《大树西迁》以孟冰茜教授一家三代人西迁50年的奋斗历程和生命轨迹为主线,围绕着三代人去留长安的中心事件,用6个不同历史时期的生活切面,演绎了主人公50年情感嬗变、思想升华的心路历程,艺术地再现了壮怀激烈、大有作为的伟大时代,昭示了共和国知识分子“哪里有事业、哪里有爱,哪里就是家”的人生理念,展现了他们前赴后继、忍辱负重、热血担当的人格精神。 在《大树西迁》中,充分挖掘和展现了三秦文化和大秦腔的独特魅力,剧中秦腔的曲调、秦人的语言,不只是方言和腔调,更是秦人的性格、秦人的灵魂,丰富了该剧西部精神的重要内涵。这也使得该剧呈现出浓郁的西部情怀、西部风格和西部精神。《大树西迁》自2009年推出以来,无论是在西安还是北京、上海、广州等大都市,都得到了广大观众的喜爱,并荣获中宣部“五个一工程”奖、国家舞台艺术十大精品和中国戏剧奖优秀剧目奖等大奖。 “五谷里的田苗子唯有高粱高,一十三省的女儿呀唯有那个兰花花好。”作为陕西的文化名片之一,《兰花花》这首优美的陕北民歌,从上世纪30年代传唱至今,多次被改编为钢琴独奏曲、大型歌舞剧及电视剧。信天游的传唱环境,是一片广漠无垠的黄土高原,它千沟万壑、连绵起伏,苍茫、恢宏而又深藏着凄然、悲壮。千百年来,它以自己的个性影响着陕北人的生活习俗,塑造了性格鲜明的高原文化,集中地展示了高原的自然景观、社会风貌和陕北人的精神世界,是陕西民俗文化的代表性符号。由陕西省志丹县打造的信天游歌舞剧《兰花花》,讲述的是上世纪30年代陕北青年兰花花和杨五娃凄美的爱情故事。据介绍,该剧以传统的陕北信天游为主要表现方式,结合歌、舞、剧的舞台形式,演绎了一出震撼人心、催人泪下的人间悲剧。在2011年第六届陕西省艺术节上,该剧以全票一举囊括了艺术节优秀剧目、优秀编剧、优秀作曲、优秀荣誉导演、优秀舞美设计、优秀灯光设计、优秀服装设计7项大奖。 堪称当代陕北文化“活标本”的大型陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》,是由陕西省委宣传部和榆林市委、市政府共同打造的首个以陕北民间音乐为链条、以乡土风情和当代意识为架构的具有西北地域传统文化特点的文艺精品,它用乐观、健康、诙谐的编创风格,围绕米脂女子青青和绥德后生虎子、牛娃、石娃,讲述了一段动人的爱情故事。这部蕴含了秧歌、剪纸、高跷等民俗文化以及众多陕北信天游的大型作品,一问世便受到了国内非物质文化遗产保护专家的关注,尤其是精彩展现的陕北民俗“娶亲”“雕石”“划拳”以及陕北秧歌、腰鼓等,都是当地地域文化的精彩缩影。凭其独特的魅力,《米脂婆姨绥德汉》在2010年第九届中国艺术节上荣获文华大奖特别奖以及编剧奖、导演奖等多项大奖。 以优秀村支书郭秀明为原型的话剧《郭双印连他乡党》,以深刻的“农民情结”,酣畅淋漓地描绘了关中农民坚韧不拔与贫困抗争的精神。该剧一上演就受到各方好评,之后首届中国戏剧奖曹禺剧本奖、全国话剧优秀剧目展演一等奖、中宣部“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程初选剧目等奖项纷至沓来。截至目前,《郭双印连他乡党》已上演了300多场,并多次参加全国调演、评比。该剧引起的强烈的社会反响表明,话剧和农村题材的剧目具有强大的艺术生命力,能够得到社会尤其是农村文化消费者的共鸣。 根植陕西文化沃土,在精品战略的带动下,陕西舞台艺术创作如今已进入新的发展阶段,形成了百花齐放的良好局面。除以上所提到的少数代表作外,京剧《风雨老腔》、秦腔《柳河湾的新娘》、豫剧《女贞花》、交响乐《长安》、民族音乐《秦风秦韵》等在全国有影响的优秀剧(节)目不断脱颖而出。在这些优秀剧目中,有6部入选“国家舞台艺术精品工程”。与此同时,陕西艺术人才频出。目前陕西有一大批中青年艺术家活跃于舞台,尚长荣、郭达、李琦、戴春荣、王二妮从陕西走出,共有7人获得文华表演奖。优秀秦腔演员李梅、李军梅、李淑芳、李东桥、赵杨武分别获得中国戏剧梅花奖,其中李梅和李东桥是“二度梅”获得者。得益于陕西厚重的文化氛围,借助舞台演出的实力,陕西旅游演出也排在全国前列。1982年创作演出的《仿唐乐舞》已经演出3.5万多场,现在每晚有4个剧场同时演出,已成为国内外游客来陕西旅游必选观看的项目。近年来,《延安保育院》、《延安颂》、《梦回大唐》、《长恨歌》、《大长安》等一大批文化与旅游结合的精品力作诞生并常态化驻场演出,形成了陕西特色文化演艺产业。 在陕西省文化厅的指导、鼓励下,陕西的文艺精品力作不断涌现,陕西的文艺工作者们正在多角度描绘陕西人爱国守信、勤劳质朴、宽厚包容、尚德重礼、务实进取的代表陕西人精神的典型形象,全方位展示陕西绿色、现代、和谐、奋进的时代风貌,不断创作出让人民满意的优秀作品,满足着人民群众多层次、多样化、多方面的精神文化需求。 “艺术精品的创作基于文化自觉自信的创作状态,它要求我们必须充分认识那些具有浓郁地域特色和悠久历史的民族民间文化的深厚与博大,这是我们进行艺术创作的文化源头和深厚土壤,而在此基础上进行具有现代意识的艺术创新和精品生产,不仅是我们让传统文化与当下人们的精神情感血脉相通、获得弘扬与提升的重要举措,而且是我们进行新的文化创建的历史使命。”陕西省文化厅厅长刘宽忍说,“增强文化创造活力,推动文化繁荣发展,必须牢固树立精品意识,坚持艺术创新。”(秦毅 赵建兰 孟子发)