中戏新排《安妮日记》二战集中营里致青春

来源:不详 时间:2014/8/20 21:52:46 点击:

戏剧《安妮日记》没有过分着力描绘被禁锢的犹太人之苦难,相反,更多地落笔于日常生活,既让观众看到安妮父母、姐姐和唯一穿梭于密室和外界间的秘书等人的善良,也让人看到彼得父母的自私、彼得的孤独与执拗、牙医都瑟尔先生的脆弱。它让弱者重新展现普通人的那一面,而不是用同情去遮蔽这些普通人身上的弱点与纷争。这意外的角度,反而使得《安妮日记》有一种真实的痛楚,我们看到那些普通人,在困境之中的挣扎与无奈,但同时也引发我们对自身的反思。

即使在最困难的境地中,人最难战胜的敌人也不是来自外部,而是自身。《安妮日记》所讲的,绝不仅仅是二战中避难的苦痛,它的重点还是人,人与人之间的关系,人性中的光芒与自私,成长,爱与交流。外在的苦难固然是苦,而人自身永在的困境,同样值得深深凝望。《安妮日记》,是密室禁闭中那一束微弱的光,是绝境中的“致青春”。

游学美国归来的中央戏剧学院导演姬沛,是10年后再一次排演这部作品,但这次是带着她所教的2010级导演系学生进行创作。Cdn-www.2586.WanG全剧导演手法细腻温婉、稳健铺陈,直至危峰。虽然演员都还只是导演系大学三年级的学生,但表演都很在状态,脱离了舞台腔的自然表演,颇具感染力。

这几乎是我所看过的中戏毕业戏、实习戏中最成熟的作品。我注意到剧中有一个贯穿始终的调度手段,非常有效,即在主角安妮的大段独白时,导演会刻意安排其他演员在四周行动,做些日常性的动作。光没有全暗,多人在动,通常这种安排会使得观众分散对主角的注意力,不过放在这个侧重于强调“真实生活感”的剧目当中,却增添了几分“日常感”的意味。

每一个人都是自己生活的主角,但这并不意味着聚光灯会随时为我们亮起,世界会围绕我们旋转。在“我”之外,一切仍在进行,发生。在一切的发生当中,你若闪亮,世界便会记起你闪亮时的光。

1945年,安妮死于德国贝尔森集中营,离她16岁的生日只有3个月,离欧洲解放日只有1天。在剧终听到这段话时,我泪光闪闪,心里回响着的声音,却是安妮与她初恋的小男友彼得一起站在阁楼的窗前,看向屋外,说:你看,阳光不是很美好吗?

戏剧重磅

1945年,安妮死于德国贝尔森集中营,离她16岁的生日只有3个月,离欧洲解放日只有1天。在剧终听到这段话时,我泪光闪闪,心里回响着的声音,却是安妮与她初恋的小男友彼得一起站在阁楼的窗前,看向屋外,说:你看,阳光不是很美好吗?

时下中国的电影银幕上正在流行各种各样的青春题材大片,无论是70后的怀旧还是80后的梦幻,都离我们的现实生活并不遥远。而7月在北京中戏北剧场上演的一出学生实习剧作《安妮日记》,却带给观众别样的感动,并令我们体会到二战时一位少女别样的青春年华。

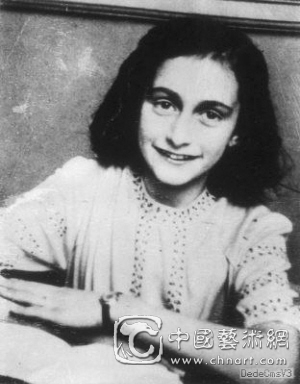

《安妮日记》的原著名为《密室——一个小女孩的日记》,是一位在二战集中营死去的犹太少女安妮所著。她被抓进集中营之前,和家人及朋友一起,在一间工厂的阁楼上躲藏了25个月,日记记下了这段时光的点点滴滴和真人真事。这位在“密室”中无法像同龄孩子一样正常上学、享受阳光和自然的少女,怀抱着当一个作家的梦想,同时也为自己的坏脾气而烦恼,一方面以自我为中心,另一方面又真诚地关爱他人,叛逆、爱情、理想,在这间小小的阁楼中发生。(水晶)

戏剧《安妮日记》没有过分着力描绘被禁锢的犹太人之苦难,相反,更多地落笔于日常生活,既让观众看到安妮父母、姐姐和唯一穿梭于密室和外界间的秘书等人的善良,也让人看到彼得父母的自私、彼得的孤独与执拗、牙医都瑟尔先生的脆弱。它让弱者重新展现普通人的那一面,而不是用同情去遮蔽这些普通人身上的弱点与纷争。这意外的角度,反而使得《安妮日记》有一种真实的痛楚,我们看到那些普通人,在困境之中的挣扎与无奈,但同时也引发我们对自身的反思。

即使在最困难的境地中,人最难战胜的敌人也不是来自外部,而是自身。《安妮日记》所讲的,绝不仅仅是二战中避难的苦痛,它的重点还是人,人与人之间的关系,人性中的光芒与自私,成长,爱与交流。外在的苦难固然是苦,而人自身永在的困境,同样值得深深凝望。《安妮日记》,是密室禁闭中那一束微弱的光,是绝境中的“致青春”。

游学美国归来的中央戏剧学院导演姬沛,是10年后再一次排演这部作品,但这次是带着她所教的2010级导演系学生进行创作。Cdn-www.2586.WanG全剧导演手法细腻温婉、稳健铺陈,直至危峰。虽然演员都还只是导演系大学三年级的学生,但表演都很在状态,脱离了舞台腔的自然表演,颇具感染力。

这几乎是我所看过的中戏毕业戏、实习戏中最成熟的作品。我注意到剧中有一个贯穿始终的调度手段,非常有效,即在主角安妮的大段独白时,导演会刻意安排其他演员在四周行动,做些日常性的动作。光没有全暗,多人在动,通常这种安排会使得观众分散对主角的注意力,不过放在这个侧重于强调“真实生活感”的剧目当中,却增添了几分“日常感”的意味。

每一个人都是自己生活的主角,但这并不意味着聚光灯会随时为我们亮起,世界会围绕我们旋转。在“我”之外,一切仍在进行,发生。在一切的发生当中,你若闪亮,世界便会记起你闪亮时的光。

1945年,安妮死于德国贝尔森集中营,离她16岁的生日只有3个月,离欧洲解放日只有1天。在剧终听到这段话时,我泪光闪闪,心里回响着的声音,却是安妮与她初恋的小男友彼得一起站在阁楼的窗前,看向屋外,说:你看,阳光不是很美好吗?

戏剧重磅

1945年,安妮死于德国贝尔森集中营,离她16岁的生日只有3个月,离欧洲解放日只有1天。在剧终听到这段话时,我泪光闪闪,心里回响着的声音,却是安妮与她初恋的小男友彼得一起站在阁楼的窗前,看向屋外,说:你看,阳光不是很美好吗?

时下中国的电影银幕上正在流行各种各样的青春题材大片,无论是70后的怀旧还是80后的梦幻,都离我们的现实生活并不遥远。而7月在北京中戏北剧场上演的一出学生实习剧作《安妮日记》,却带给观众别样的感动,并令我们体会到二战时一位少女别样的青春年华。

《安妮日记》的原著名为《密室——一个小女孩的日记》,是一位在二战集中营死去的犹太少女安妮所著。她被抓进集中营之前,和家人及朋友一起,在一间工厂的阁楼上躲藏了25个月,日记记下了这段时光的点点滴滴和真人真事。这位在“密室”中无法像同龄孩子一样正常上学、享受阳光和自然的少女,怀抱着当一个作家的梦想,同时也为自己的坏脾气而烦恼,一方面以自我为中心,另一方面又真诚地关爱他人,叛逆、爱情、理想,在这间小小的阁楼中发生。(水晶)