主创想飞 观众才想飞

来源:不详 时间:2014/8/20 21:53:34 点击:

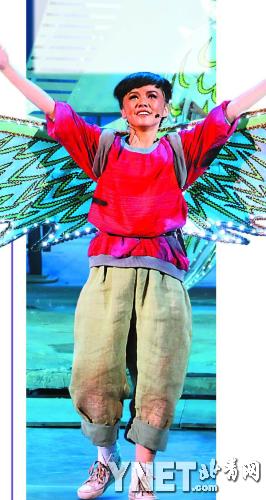

现实与浪漫助推《想飞的孩子》——— “一边是孩子执著于梦想,一边是三代人之间的情感弥合,北京儿艺的现实主义儿童剧《想飞的孩子》,并未因承载“中国梦”的红色主题而变得说教和不浪漫。昨晚,这出主题昂扬、亲情满溢、画面唯美的作品首次走出京城,作为南京“我与艺术有约”暑期主题演出的剧目登上南京文化艺术中心的舞台。看惯了童话和魔幻式的儿童剧,小观众被剧中活生生的生活气息所引领,很多孩子甚至是趴在舞台的边缘上看完整场演出。” 一向被认为是难以走商演之路的现实题材儿童剧,因何能迈出坚实的第一步?严谨的创作态度以及用心感悟生活的创作状态无疑成了《想飞的孩子》飞得更高、更远的助推器。 三下边远山区 寻求解不开的疑问 与家中有翅膀但不会飞的大白鹅对话,拔光全村的鸡毛做翅膀,用孔明灯原理制作的飞行器引燃柴草……剧中的农村娃强子尝试用各种方式飞翔,一次次失败,但他不曾放弃。最初拿到剧本,主演曾经数次问导演,他为什么那么想飞?但三次赴昌平区长峪城村及老峪沟中心小学采风后,这个谜题不解自破。cdn-Www.2586.wang从北京驱车3个小时才能到达的长峪城村在长城脚下,翻过山便是河北,其中一段山路崎岖陡峭,每逢下雪便会封路。三次到这里采风,演职员有时会在陡峭的山路上停下来找一找感觉,导演王炳燃说,“在这里一待,那些解不开的逻辑瞬间就不存在了,山与土地给人的那种闭塞和压抑,让人很容易便会渴望仰望天空,而这种感觉是我们在北京城里感受不到的。” 多次采风中,舞美设计从900年前的古长城、石墙、高音喇叭中获取了创意元素,这种古老与现代文明交杂的感觉渗透在舞美设计中,传递出精神层面的挣扎。在老峪沟中心小学,孩子们在尘土飞扬的操场上玩耍的场景给王炳燃很大的触动,“我们看到,与城里孩子不同,农村孩子其实是非常喜欢在地上翻滚的。后来我们在剧中加了一场三个小伙伴在孔明灯的映衬下,躺在地上说愿望的戏。” 对抗实用主义 浪漫主义是财富 剧中,全村人为唤醒失忆的强子集体造飞机的情节,让人极易联想到《钢的琴》中下岗工人们为工友的女儿制造“钢的琴”这一细节。不过在导演王炳燃看来,《想飞的孩子》除了承载父爱、助推梦想外,还有另一层深意——实用主义与浪漫主义的对抗。“实用主义是典型的当代中国生态,而浪漫主义则是一切人类美好事物的源头,比如飞天梦想本身其实就很浪漫,所以浪漫可以说是人类社会最大的财富。剧中强子一次次想飞的举动最终激发出背负着沉重土地束缚的全村人残存的那点浪漫,这一点也正是这出戏的‘戏核’所在。” 但浪漫主义的情怀如何在这出现实题材的戏剧中通过演员的表演来呈现?最终全剧确定了“漫画式的风俗喜剧”的表演方式。在王炳燃看来,“多年来,受儿童剧题材所限,演员出演的大都是动物、花或者怪物一类的角色,表演尺度大,因而碰到现实题材的戏剧,演员完全现实主义的基因就不那么正。而我们则希望通过这出戏的创作方式帮助演员团队找到一种状态,经历一次创作的洗礼。在村里,演村长的演员同村长交流,捕捉他的口头语,演村妇的演员同村中各种性格的妇女聊家常,观察她们的语言和形体,这种人艺一直传承下来的创作方式,改变了我们多年闭门造车的做法,让演员真正感受生活气息,从而找到角色的心理逻辑。”(郭佳)