董毎戡 融会贯通,注重实践

来源:不详 时间:2014/8/20 22:07:25 点击:

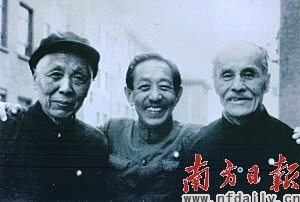

1978年5月30日,董每戡的“右派分子”终于喜获摘帽。次年10月,中宣部以“特邀代表”名义请他出席第四届全国文代会。在京期间,董先生与田洪(左)、侯枫(中)见面。

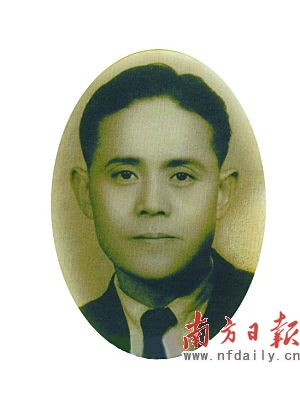

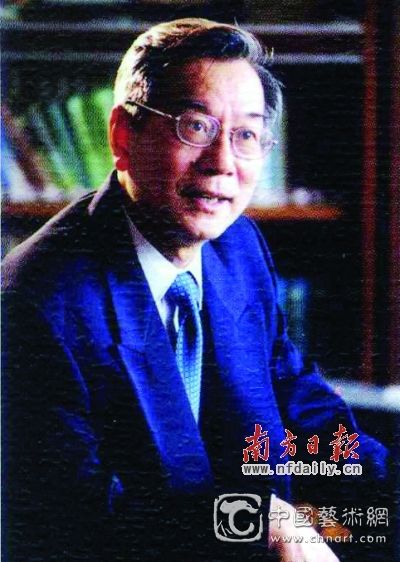

中山大学中文系著名教授黄天骥。

中山大学中文系著名教授黄天骥。

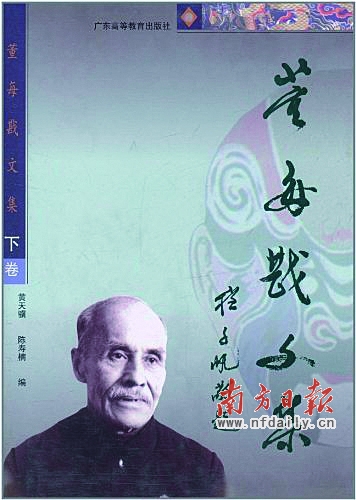

在陈寿楠、黄天骥、董苗等人的努力下,《董每戡文集》终于在他去世近20年后得以出版

■核心提示 与以往的戏曲史家相比,董每戡无疑是最具有理论家修养的。CDN-wWW.2586.wanG对于自己的戏曲史观,他有着清晰而严谨的理论表述,故他撰写出的戏曲史论著也有着明确的立论基础和合理的框架结构。由于早年对于西洋戏剧体系的学习和多部话剧作品的编导实践,董每戡在学术背景方面已经集观剧、编剧、导演、评论、教学于一体。也直接导致他的学术研究走上了迥别于前人的道路,尤其是在戏曲方面,不但改变了自王国维以来以治经的方法治曲的学术风气,而且确立了更为贴近戏剧艺术本体特征的戏剧观。这是戏剧研究思路继王国维之后出现新的变革的标志之一。 更为难得的是,虽然从他的一生来看,在广东的时间并不多,但他的这种“实证为主”的学术衣钵却留在了中大,这也直接造就了中山大学在戏剧方面的研究一直处于全国顶尖的水平。对于董每戡在这其中所起到的作用,他的弟子、中山大学中文系教授黄天骥感受最为深刻—— “从演出现实出发”是董每戡的理论基础 南方日报:谈谈您所认识的董每戡先生? 黄天骥:董每戡老师来这里工作,是从1953年到1957年,给我上课就是1953-1954年左右的样子。1957年他就成右派了。 在来到中大之前,董每戡教授就有不少关于戏剧的著作了,他在这方面已经形成了自己的体系。比如他写的《中国戏剧简史》,这本书是中国学者第一次用唯物主义的方法来看待戏剧。戏剧起源于劳动,每个时期的发展规律,都是力图按照当时的进步观点来写的。材料不算很多,但提出了很多吸引人的问题。还有一本《说剧》,是个单篇文章的收集,主要是研究戏剧的形态、戏曲的现象。在当时那么有限的条件下,能写到这个程度已经算得上是这一领域最前沿的研究成果了。 来到中大之后,董每戡先生给我们上中国戏剧史,然后就是外国文学,讲西欧作家的作品。他的理论水平和书斋类学者不一样,他的戏剧理论已经形成体系了。他的旧学基础也很好,诗词完全可以和老先生们唱和。他对外国文学、中国小说都有全面的知识,所以他跟一般的教授也就不一样。董老师既研究典籍,又直接参与实践,他不同于一般的学问家。他对现实、对理论都很关心。我觉得这是他留给我们的一笔财富,在我看来,很多文科学者都应该这样,而不是总钻在故纸堆里。他们那一辈人非常厉害,我们这一代不知道谁能这样,在非常艰苦的年代里都可以坚持研究学问。像我另一位老师王起先生,连逃难时都在做学问。 董老师虽然不会唱戏,但他做过导演和编剧,对舞台规律非常了解。他讲课就像演一台戏。他也研究过大量地方戏,在给我们上课时,他对这些地方戏的关系真是认识得很清楚。比如广西的桂剧,跟滇剧的关系、跟粤剧的关系,他一听曲谱就知道了。当时他还花了不少钱买了很多地方戏的唱片,一大箱子,现在应该还保存着的。 上世纪50年代在中大的那段时间,他的研究方向主要是《琵琶记》。1954年,北京有《琵琶记》的讨论,他去参加了。当时有些学者否认《琵琶记》,觉得里面谈的都是忠孝仁义,是封建迷信。但董先生口才很好,当时在讨论时他就这样信口讲来,却讲得很透彻。结果后来作家出版社就让他写了一本《琵琶记典论》。之后他又写了一本《三国演义试论》,这本书更是风行一时,虽然只有六七万字,但内容很透彻,很多人很佩服。这样一来,董先生在小说史、戏剧史研究方面都有了很大的影响,大家公认他在这些方面造诣很深。 也就是他来中大前后,中大的教授工资开始拉开级别了。当时的一级教授的工资是381元,像陈寅恪、姜立夫、陈序经这些学者都是一级待遇。二级教授有十几个,中文系有容庚、商承祚、詹安泰、董每戡等。董先生是二级教授里最年轻的。当时王起老师都只是三级教授。但董老师1957年就被打成右派了,文革过后不久就去世了,他是一个很了不起的人。 治学思路决定学人气质 南方日报:如您所说,董每戡先生在中大期间也就是1953-1957年这几年,便已成为“世纪广东学人”之一。短短几年间他都做了什么,使他在广东学界拥有这么大的影响?毕竟从现在看来,董先生的学术成就爆发期和高峰期,都不是在这个时段。而当年像鲁迅、郭沫若等也都在中山大学呆过,却也算不上广东学人。 黄天骥:董先生虽然在中山大学呆的时间并不长,但在我看来,他对于中大中文系,尤其是我们在戏剧研究方面有着极为重要的作用。简单地说,就是他所传承下来的这种研究方法,与以往戏曲研究有着很大区别,而这种模式也被证明是最贴近戏剧研究本质的。 董先生跟一般戏剧家不同。他有旧学基础,早年就出版过诗集《永嘉长短句》,他的旧体诗写得非常好。又参加过新文化运动,而且他不光看戏,自己还写戏、导戏,尽管没演戏,但他有着丰富的舞台实践——这一点,是此前很多戏剧研究者所不具备的。 在戏剧研究方面,有些先生注意材料的收集考证,有些先生注意文本上的分析。还有一些先生,虽然精研某一方面,但对各种地方戏剧也不见得都了解。一句话总结就是:懂戏的不懂文本,懂文本的不懂舞台。这就导致这些研究者们对于戏的很多奥妙都看不出来。 但董先生不仅懂戏,而且懂得怎么导戏,这样很多难以言传的奥妙就能参透。他的经历决定了他研究戏剧的方式会不同于王国维,不同于吴梅,不同于其他前人的路数。王国维其实是不懂戏的。他的做法就是把戏剧和旧学结合到一起去进行研究,那是乾嘉学派一脉相承下来的。而吴梅虽然能唱,但是他的研究方式,也都是从旧学的办法入手,追寻各戏种的源流,收集各种戏剧文本。董先生受条件限制,在唱这方面不是很内行。昆曲他是懂,但他不会唱,曲牌来源之类的他也懂,他肯定会演,他会比划。但理论方面,他受话剧的影响更大。 董先生在他那部《中国戏剧简史》的前言里曾经说过:“过去一班谈中国戏剧史的人,几乎都把戏曲史和词曲史纠缠在一起了,他们所重视的是曲词。”在他看来,研究戏剧史,就应该注意戏剧本身的特点。戏剧本身就具备两重性,既有文学性,又有演剧性,不能独夸一面而抹杀另一面。就算迫不得已要舍弃一面,那么也应该保留演剧性。也正是从这个角度出发,董先生提出了“剧史家”这个主张。 注重“演剧性”在学术方面给我们带来的是另外一种思路。比如,此前很多人都在考证“元杂剧”为什么叫“杂“剧?王国维都说,元代戏剧是真戏剧,这怎么能叫“杂”呢?从过往的文本之中根本找不到任何明确的答案。董先生也研究过这个问题,但他当时也没给出过明确的答案,他在《说剧》一书中就表示过没搞清楚。 后来我也研究这个问题,得出的结论是这样的:过去的舞台是没有幕的,而且基本都是一个人主唱。元代的戏剧,已经形成4节的概念了,这个主唱不可能一直唱下去,在节与节之间肯定得休息,化妆甚至换装。那么这段时间台上怎么办?空着?显然从演剧的角度来看,这样观众会不舒服。所以这种时间就被拿来“插播广告”了,有杂耍的、舞蹈的,或者逗笑说相声的……所以就显得比较“杂”,也就成了“杂剧”。 这个结论虽然不是董先生做出来的,但我们是从他注重“演剧性”的治学思路出发来进行研究的。如果只是注重戏剧文本之间的考证,这种结论很难得出来。所以我们认为,在戏曲史研究的领域中,董每戡先生是继王国维之后,作出了显著贡献的少数几位学者之一。 董先生和中大历史上的一些名人是不同的,因为像鲁迅,虽然在中大呆过一段时间,但他并没有将自己的治学思路和学术传统留在这里,而董先生给我们留下的学术思路,使我们对于戏剧方面的研究直到现在还能保持在全国一流水准。 融汇中西,是大学问家的品格 南方日报;能否具体谈一下董每勘先生这种注重实践、注意与现实结合的治学思路对当下中大戏剧研究的影响? 黄天骥:与现实相联系是我们在戏曲研究方面的传统。现在我们提出的一些项目,要么不提出,我们一提出就是重要的研究方向。这方面主要依赖于两位老师沿袭下来的学术思路。一是董老师这种注意舞台的思想;二是王起老师的关于文本、注释这些方面的要求。我写论文时,王先生给我校正、校勘,这些事情对我现在进行学术研究刻下了很深的烙印。而董先生给我的影响,是如何去看戏。如果我去演这出戏,我该去怎么演?董先生在我毕业的时候建议我去剧团实习,跟他们讨论,自己去摆弄过了,多少也就有了实践经验。包括舞台的布景、灯光,脚手架怎么搭,这些我去体验一下就知道为什么是这样了。 前几年中山大学中文堂建立的时候,我跟他们建议说,这个地方必须有个舞台,不管是演戏曲也好,演话剧也罢,但凡演过戏的人,就算你只是朗诵诗歌,上没上舞台真是不一样。我前几年出了一本《西厢记创作论》,里面提到的一些动作要求,哪怕是再简单的动作,其实里面都还是有不少名堂的。什么趋接科,混战科,这些杂剧里的内容,如果没有亲自在舞台上体验过,是很难理解为什么他们的剧本会变成这个样子。而这种在实践中体会学问的方式,正是董老师对我的最大影响。 董老师不光是在理论上对戏剧有贡献,他在实践方面也有很大贡献。就广东来说,其实他对推动粤剧的发展也有不少贡献的。当年戏剧改革,曾经请他去提过意见,他以前是搞话剧的,话剧很讲求人物性,他就从这方面来提高粤剧的表演。当年的剧团,我记得每个剧院都会给他留两张票,他什么时候想去就可以去看戏。像当时那些粤剧名家红线女、马师曾,都对他很尊敬。他也会讲,每次都能针对那些演员的不足提出建议,分析得也很透彻。老一辈粤剧演员都对他很尊敬,很多人都佩服得五体投地,因为这些人虽然都有丰富的实践经验,但在理论方面远没有董老师那么系统。 其实董老师在那时的中国戏剧界有很大的影响。他写东西又快,如果他能再多活10年,可能在戏剧研究方面现在已经是另一番局面了。现在我们没办法学到更多了,我们只知道他怎么看戏。我心里有一种感受,他的作风,他的道路,是有一种包容性的,将中外古今融汇于一炉的。看起来更像是我们岭南文化应该拥有的风格,在包容的基础上交融,不中不西,不新不旧。不古不今,甚至可以不三不四。把汉文化,西洋文化,中原文化,舶来文化,各种东西都融会贯通,这才是大学问家的品格。 除此之外,董每勘先生对待学问那种研究“主流学问”的态度,也是他留给我们的宝贵财富。起码在我看来,现在有些人研究学问喜欢钻在牛角尖里,钻在一些小的论题,我觉得这样是很没意思的。一些三四流作家,大浪淘沙,有些人该淘汰的就淘汰了。现在有些人总是挖一些名字都没听说过的,那是真的多余了。过去的就过去吧。 我觉得如果要研究一个课题,要么就是大问题,要么就是名作家,多找一些与现实有关的、能够对当下产生意义的话题来研究。董先生就是这样,他不碰那些不入流的东西,研究的都是名剧、名作。 大师的态度 专题撰稿:南方日报记者 郑照魁 ■记者手记 屈指算来,这已经是我完成的第四个世纪学人的项目了。相比于前三位大师,关于董每戡先生的采访已经算是比较轻松的了。但相比于前三位大师在成稿时的顺畅,这次却是非常悲剧的。 悲剧之处在自己。习惯了将笔记本电池拔出以保存电池寿命,结果在写了接近1万字之际,不小心自己碰断了电源,没有自动保存,只能重写。难得地心情没有那么糟糕,因为当时正写到董每戡文革时期100多万字的手稿被抄没。至少这一刻,个人认为跟前辈大师的感受还是略有相同。按照戏剧演出方面的说法,我这应该算是有点进入角色了。 轻松之处在于“本土作战”,以往采写的几个大师的故事,虽然也都在中山大学,但都相对冷僻。这次虽然董先生的方向是戏曲,但毕竟还是人文学科。作为中文系这么多年来一大坨不成材学生中的一个,再差劲对于各位祖师爷的传承还是能记得个十之七八,于是也就厚着脸皮过去求教黄天骥老师——董每戡先生当年在中大教过的学生之中,目前学术水平最高、也最有资格对其进行评说的一个。不出所料,收获颇丰。 收获之中,采访内容已经是次要了,答疑解惑才是关键。戏曲研究有什么用?现代戏曲都没有多少人看了,更遑论古代戏曲。但黄老师说,现在研究古代戏曲,其出发点正是基于现代。研究古代戏曲的本质,是研究中国人传统的欣赏习惯。“着眼点依然是这种习惯对当下的作用,通过研究传统,告诉大家现在应该怎么做。” 当然,关于董每戡先生,除了学问,更值得敬佩的还是人品。“书生自有嶙嶒骨,最重交情最厌官。倘若推诚真信赖,自能沥胆与披肝。”四句诗即便如今读来,也仍有一股浩气激荡。所谓书生意气,无非“执拗”而已。董每戡一生都是在“坚持”中度过。年轻时坚持革命,坚持通过戏剧这种形式唤醒大众;中年后,却又坚持建立一种更符合戏剧本质的学术理论体系,百折而不挠。这种态度,在如今已经很罕见了。难怪黄天骥这样的当今学术大师都会感慨:“如今我们这辈人,不知道有几个能达到他们那种程度?”