《伊人》未能让演员尽情发挥

来源:不详 时间:2014/8/20 22:15:38 点击:

图1:《伊人》的“我们有没有发生过?”

图2:《伊人》的“西边街48号的最后日子”

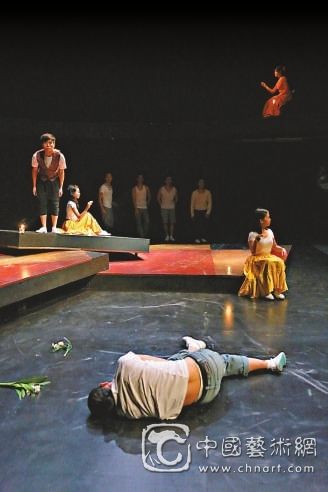

图3:《伊人》的“雅各与天使摔跤”

图4:《伊人》的“情人在镜中的影子”

图5:《伊人》的“起航”

进剧场艺术总监陈丽珠跟香港演艺学院的学生共同编作了《伊人》,她更兼任导演。cDn-Www.2586.wAng笔者看毕这出演艺学院的制作后,便感到进剧场的戏剧风格占了约七成,能让演员们(演艺学生)尽情将各自的生活体验带给观众的戏份,只有约三成。 《伊人》从头到尾加插了大量由演员集体演绎的跑动、形体、舞蹈场面,这些场面跟彰显角色心境的音乐融合起来,似替一段段为理想、生计、各种感情而付出很多的心路历程添上动感与诗意。重视剧场上的身体能量、情感、音乐及诗意,正是进剧场一贯的剧作风格。众演员用跑动、形体、舞蹈将不安、冲动、挣扎等思绪释放出来时,可见他们能演绎得程度一致,看来导演有把清晰的指示给予演员,让他们易于拿捏。况且众演员本是同学,他们有非常好的默契以构成悦目的剧场画面,弥补了身体演绎技巧不及专业舞者的短处。 二十一场戏独立零碎 《伊人》有二十一场戏,很多场戏都独立、零碎地存在而跟其他戏份有关连。“欲望”这场戏描述两名男同性恋者燃起性欲,但刚燃起便戛然而止转下一场戏,没有对同性恋者的生活体验作更多探讨;“宇宙之成员”描述一班学生跟一名导师上形体(类似瑜伽)课程,从课程看不到编作者和演员能表达出演艺学院学生的上课体会,跟一场名为“天山上的雪莲”的戏同样不知想表达什么,笔者散场时听到某观众说:“把一些令人不明白的东西堆在一起便是艺术!”乃一针见血的批评。 “起航Ⅰ”和“起航Ⅱ”是相关的戏,“起航Ⅰ”描述一个父亲反对女儿实践环游世界的理想,在欠缺家庭背景的铺排下,笔者觉得两位演员演父女戏时欠缺真情实感,观众难以从二人的神情及说话感觉中,领略到为何父亲会那么看不起女儿?女儿对父亲产生了什么感觉?;“起航Ⅱ”大有进步,可见女演员将自己对戏剧的追求放进实践环游世界的情节中,而且实践的热忱比“起航Ⅰ”有所提升,单是眼神闪现的雀跃便是“起航Ⅰ”欠缺的。 整出《伊人》最好看的是王俊杰饰演的同名角色,角色从细诉长大后哭不出来,影响当演员到忆述童年生活的点滴,再到以步操揭露自己曾入警校受训,均令笔者觉得是演员本人的亲身经历,而且这些经历是用三、四场戏来交代的,王俊杰演绎内心世界时显然经历了一个“追忆、酝酿→组织→推进→爆发、百感交集”的过程,难怪愈演愈见独特的人物特色及细腻的情感,当中“西边街48”这场戏,他更跟另一女演员轮流地剖白对旧居被拆的感受,二人说得相当动人。 亲身经历有助入戏 “诚实楼梯”中的五、六名演员逐一揭露自己的弱点、阴暗面,也见每人的独特个性及动人的真情实感,这可能跟演艺学院学生曾受过“面对自己的弱点、阴暗面”的演戏训练有关,亲身经历令入戏的过程事半功倍。 进剧场向来爱将西方的文学名着搬到台上,《伊人》竟也将哥伦比亚作家马奎斯的名着《爱在瘟疫蔓延时》变成剧中的几场戏。《爱在》刻画一段涉及热恋与失恋状态、再续前缘的三角关系,可能基于《伊人》用几场戏已把《爱在》的起承转合脉络浓缩得很清晰,加上众演员似乎有或多或少的恋爱经验,演戏时总算能将角色的情感演绎得较细致,但他们仍未能把角色的多年感情烦恼演透演活(起码少了一份唏嘘),难触动观众的心灵,毕竟《爱在》的故事背景、复杂程度,看来跟众演员的生活处境相差太远。 偏向沉郁的气氛亦是不少进剧场剧作的风格,《伊人》在情节、灯光和音乐上亦多沉郁、无奈、悲调而少让年轻演员表现出朝气和喜剧感,导演安排众演员穿“白饭鱼”(小学生才常穿的鞋)、纯白的服装及有演员手抱白兔明显是要平衡悲调(或展现他们内心的盼望)。笔者觉得平衡是不够的,若陈丽珠只当《伊人》的顾问、监制而非编导,相信整出戏的效果会好得多,意义也更大,因演员可尽情地将自己的生活感受放进剧中。现时《伊人》最好看的地方,正是能让观众看到演员本人有何生活体验的戏份。