《大红灯笼》高高挂 “点亮”民族音乐剧

来源:不详 时间:2014/8/20 22:15:50 点击:

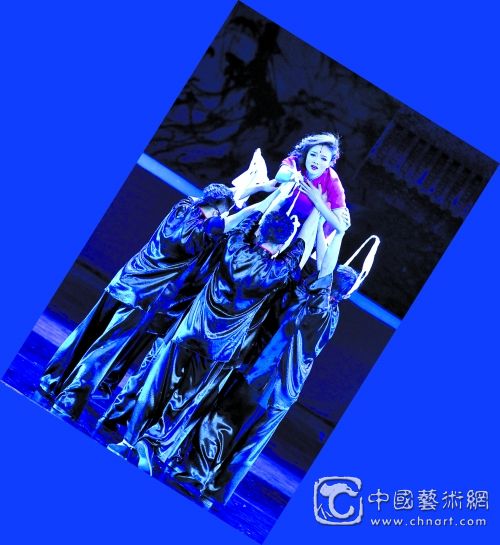

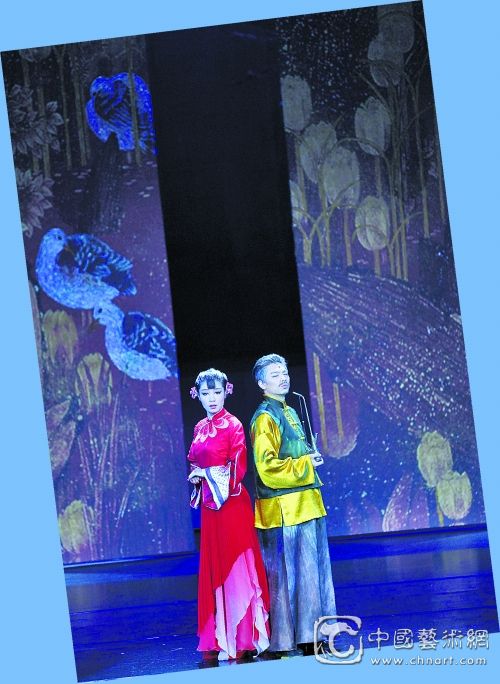

1月23日晚,河南艺术中心大剧院,随着大幕的拉开,似灯笼似鸟笼的巨大舞台、似低吟似倾诉的旖旎腔调把观众带入深宅大院的世界,和剧中人物一起体会他们的喜怒哀愁。紧凑的剧情编排,演员精彩的演唱,相得益彰的舞蹈表演,不时引来现场热烈的掌声。北京大学艺术学院民族音乐与音乐剧研究中心制作的大型原创民族音乐剧《大红灯笼》在河南的巡演成功拉开了帷幕,今明两天还将演出两场。 借“灯笼”的亮光摸索前进 1月23日下午,记者采访了音乐剧《大红灯笼》的导演周映辰。 现任北京大学艺术学院民族音乐与音乐剧研究中心主任、北京大学艺术学院音乐学系副主任的周映辰是从河南走出去的音乐家。1998年曾代表河南获得过央视第八届全国青歌赛专业组美声第三名,2003年获得中国广播电视政府奖声乐金奖。调入北京大学后,理论研究与艺术实践并重,集创作、导演、表演、教学于一身,制作与执导的音乐剧作品获得教育部2012年大学生艺术节戏剧一等奖。CDN-www.2586.wang 《大红灯笼》改编自苏童小说《妻妾成群》,这个题材已经有了芭蕾和电影,你做这个音乐剧的导演压力大吗? 周映辰:压力不大,我觉得前期的《大红灯笼》电影和芭蕾给我们做了很好的铺垫,为我们培养一批观众对这个故事的认同,同一个文本,不同的呈现形式,不同的品牌给我们创作空间很大,这是很有意思的一个尝试。 音乐剧《大红灯笼》有什么特点? 周映辰:以女性角度切入的《大红灯笼》是一部涉及中国传统家庭伦理的音乐剧作品,充满了批判现实主义色彩,剧中所表达的情感矛盾在当下也颇具意味。 有专家说,《大红灯笼》是中国迄今为止最成功的本土音乐剧,你怎么看? 周映辰:《大红灯笼》是我们挖掘传统文化,在东方与西方、古典与现代之间创作民族音乐剧的一次尝试和探索,目的是要在市场上闯闯。以前我们的民族音乐剧绝大部分赔钱,而外国的音乐剧却大赚特赚,这是不正常的现象。 有“戏”但不是戏 你们中心近年来一直在探索中国原创民族音乐剧道路的理论和实践,这部戏是如何体现民族性的? 周映辰:我们在音乐和舞蹈的设计上充分发掘了中国民族民间音乐与舞蹈的精髓,糅合现代的戏剧手法。比如将戏曲中的水袖加入到舞蹈设计中,用富有节奏感的敲脚舞来表现鬼魅的动作等。将传统与现代相融合是这个音乐剧的一个重要创作理念,比如舞美中出现的“京戏”“菊花”“紫藤花架”以及“井”等典型中国意象,大量采用了写意与写实相结合的表现手法。 戏剧、音乐、舞蹈是音乐剧中最主要的元素,而这些和传统戏曲有相通之处,民族音乐剧如何有别于传统戏曲? 周映辰:音乐剧和传统戏曲确实有很多相通之处,但民族音乐剧不是传统戏曲的变种。音乐剧可以吸收戏曲的营养,《大红灯笼》就创新性地启用两位优秀青年京剧演员饰演剧中三太太梅珊。这是中国原创音乐剧第一次启用专业京剧演员,因为剧中三太太是唱戏出身,专业京剧演员的神韵更符合人物形象。音乐剧可以使用戏曲元素,但有一个怎么融怎么化的问题,要让戏曲元素在新的创作空间内焕发新的能量,而不是照搬。音乐剧的叙事结构与戏曲不同,要让人一看就是音乐剧,而不是戏曲。 音乐剧在国内有多大的市场容量? 周映辰:音乐剧的特点是多元化、包容性强,始终是一种开放的姿态。音乐剧在国外的市场很大,国内市场更有潜力,《妈妈咪呀》在中国12天票房就达到1800万元。现在很多单位已经开始着手创作音乐剧,还有的把目光瞄准了河南的豫剧。