敢观舞台:末日 革命什么也没有发生?

来源:不详 时间:2014/8/20 22:15:52 点击:

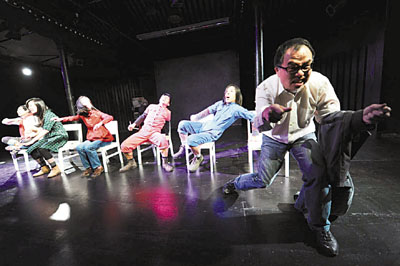

图:《如果在末日,N个旅人》 去年十二月,为了迎接玛雅预言中的世界末日,一连三日,前进进戏剧工作坊举办了“末日牛棚异境”的活动,当中包括了仪祭、声音治疗、舞蹈、环境剧场、剧场演出等多项活动。承接2011年的《十七个可能与不可能发生在2012的戏剧场景》、2012年的《如果在末日,一个旅人》,陈炳钊也伺机在“末日牛棚异境”中推出了他的革命、末日系列的完结篇《如果在末日,N个旅人》。 革命 末日从来没有发生? 如果说《十七个可能与不可能》的重点,是以剧中墨西哥查巴达起义军及其副司令马科斯为代表的革命热情和想像,《如果在末日,一个旅人》的重点是以城市抗争者艾艾小姐为代表的逃逸,而《如果在末日,N个旅人》则是前两者的综合。另外,从时间上看,可以这么说,《十七个可能与不可能》诉说的,是革命与末日“前”的异境,而《如果在末日,一个旅人》描述的,则是革命与末日“后”的废墟。来到《如果在末日,N个旅人》,我们终于可以鸟瞰清楚整个革命与末日前后的时间流程,而陈炳钊也终于能够完整呈现他迄今为止有关革命与末日的辩证思考。CDN-WwW.2586.wanG 当然, 玛雅预言中的世界末日,最后并没有如大家所预期中的降临,既有的世界依旧运转,好像什么也没有发生过一样。现在回头看,陈炳钊打从一开始创作这个系列,已预感末日不会到来,玛雅末日是给了他一个借题发挥的机会,思考革命与改变的可能与不可能。所以,不无吊诡地,虽然《如果在末日,N个旅人》颇完整地呈现陈炳钊想像中整个革命与末日前后的时间流程,但革命本身,却一直是缺席的。 不行动与无法行动的行动者? 怪不得有年轻朋友不满陈炳钊整个“革命末日系列”演出中行动者的“零行动”。不错,陈炳钊通过舞台给我们呈现的,只是他有关(革命)行动的想像与思考,而非行动本身。套用陈炳钊自己的语言说,那是革命行动的可能与不可能。当然,陈炳钊在系列中三个演出中有关革命的思考,着墨的重点有所不同。在《十七个可能与不可能》中,陈炳钊根本上透过戏谑的方式,拆解大量充斥于大众媒体中、有关革命与行动的想像,从而释放我们的想像,追寻「一种令到革命成为可能?革命。」至于《如果在末日,一个旅人》,则通过量子力学、平行宇宙等理论,借题发挥,进一步思考个体行动与社会变革之间的关系。当然,在陈炳钊的引导下,我们可以想像到,自现世逃逸的艾艾小姐大概正在另一个平行世界,过着另一种更理想的生活。但问题是,这个逆反的世界,只是一个想像中的世界,是虚的。如果说《十七个可能与不可能》的重点在破,在释放想像,《如果在末日,一个旅人》则对革命、行动与世界的未来图像,作出更复杂辩证的思考。所以,与《十七个可能与不可能》相比,陈炳钊在《如果在末日,一个旅人》中倾注了更多二项对立:此世界VS.彼世界、行动VS.不行动。故此,与其说《如果在末日,一个旅人》反映了陈炳钊这一类知识分子型艺术家无法行动的困境,倒不如说它反映了一种更激进的思考。或许正如当代斯洛维尼亚哲学家齐泽克所言,纷纷乱世,我们首先需要大概不是行动,而是思考! 或许,归根到底,剧场只能够是虚的,任何把剧场直接变成行动,都只能够是僭越(反之亦然)。正如“被压迫者剧场”始创人波瓦所言,“剧场是革命的彩排”,而从《如果在末日,N个旅人》中所见,革命过后,回到废墟现场,并不是为了要抚今追昔,而是通过代入这些虚拟中的过去的痕迹,跟无边的想像世界连接上,思考可能与不可能,奔向未来。