赵卫:山高总有径

赵卫

正道中流 (国画)

豫北田园 (国画)

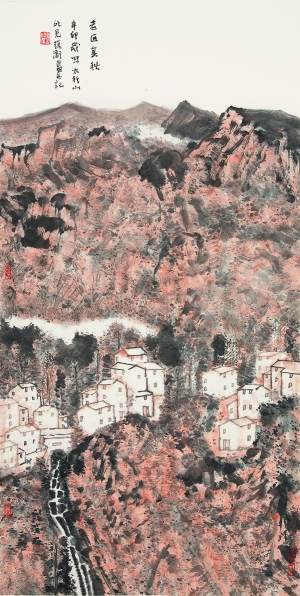

老区金秋 (国画)

赵卫 全国政协委员,中国美术家协会理事,中国国家画院副院长,国画院常务副院长,享受国务院专家政府特别津贴,国家一级美术师。作品先后参加第七、八、九、十、十一届全国美展,分别获铜奖、优秀作品奖、齐白石奖、中国美术创作优秀奖。CDN-wwW.2586.WanG 在一则日记里,赵卫记下了某年冬天,他同几位画友雪后访太行的经历:“那不过是一座山,很陡,像一堵巨大的墙。在它的怀抱里,有村民们走出的无数小路,断断续续,但都通向山顶或山的那一面。然而那天我们迷惘了,雪覆盖了一切,没有路。没有路,便都是路。不约而同的,大家散开了,如同抢占制高点或是寻找丢失的什么。这边,可能是有人用炸药崩过山,大大小小的岩石滚过后倚在一起,聪明的人便挨着它曲折上去;那边,一排浅浅的野兔脚印,留在褪尽衣衫的荆棘下,眼明的人就沿着它攀登不止;胆大的,干脆学着外国攀岩运动员那样,不顾一切地努力向上;也有胆小的,先跟在这位后面,而后又抬头看看其他……所有人都很努力。那天我们步行了三十华里。雪一直没停。” 很显然,当赵卫写下这段经历时,眼中画友们雪中登太行的情景已经转义为当下中国画坛文化生态的一般景象。“那不过是一座山,很陡,像一堵巨大的墙。”是状说太行,但更是状说中国山水画的传统,它就是这样一个令人敬畏的存在。“在它的怀抱里,有村民走出的无数小路,断断续续,但都通向山顶或山的那一面。”这是传统中的无数先人的路径,正是这些密如蛛网的路径,构成了许许多多的流派,虽然断断续续,却清晰可辨,它们是翻山过岭的熟途和捷径,对登山的人永远是个诱惑。“然而那天我们迷惘了。雪覆盖了一切,没有路。”奇怪!明明刚才还说“有村民们走出的无数小路”,怎么转句就说“没有路”呢?果真如赵卫所写,“雪覆盖了一切”吗?雪果然覆盖了一切。但不是那个冬日的太行,而是上世纪八十年代中国文化的茫茫原野。“没有路,便都是路。”赵卫这句话让我们好生怀念那个迷惘的雪天!那不是真的迷惘,只是不愿意再走“村民们走出的小路”。为了获得“都是路”的自信,首先就要有“没有路”的武断!正是这“没有路”的共识,才闪出了赵卫画友们抢占制高点的各家身段。在赵卫记下的“聪明的人”、“眼明的人”、“胆大的”、“胆小的”四类登山者中,我不知他将自己归属哪一类?依我看来,他是这四类之和。 的确,八十年代后期中国山水画的语境就是“没有路,便都是路。”在这样一个语境里,“不约而同的,大家散开了,如同抢占制高点或是寻找丢失的什么。”很少有人再循着“村民们走出的小路”去爬那座传统的大山了。在这样一个信息爆炸的时代,聪明人都明白,夺取话语权力多么重要!恰逢文化原野大雪覆盖,权威缺席,赵卫和他的画友们不失时机地乘虚而入,抢占了八十年代后期中国山水画的几个制高点。在各自的制高点上,他们的话语,事实上形成了八十年代末一直到九十年代中国山水画坛的“权力”。想想1987年赵卫、陈平、陈向迅、 卢禹舜在中国画研究院举办的《四人山水作品联展》,以及1990年在四人基础上又加入龙瑞、王镛的《六人山水画展》(上海美术馆),他们在大江南北刮起的那股旋风,使多少“不知有汉,无论魏晋”,一时间许多画家尤其是青年画家,离开原先的门径,改换门庭,纷纷出陈入赵,从陈平和赵卫的话语中讨生活。陈平的烟云,赵卫的麻点,赫赫然几有风靡全国之势!他们的话语甚至成为山水画新的评判尺度,趋时的评论界欣然接受,就连全国性的美术大展这类相对保守的场合,评委们也频递秋波。在很短的时间里,他们的风格甚至连市场也给予了认可,其作品被海内外藏家和机构青睐,拍卖会上屡创佳绩。出版机构也闻风而动,许多老画家一辈子都不敢梦想的豪华本大型画册接连面世,更把他们的话语权力通过媒介成几何级数地放大了。可以说,在中国美术史上这种情景甚为罕见。在绝对讲究年龄、辈分、功力的中国山水画领域,几位少年郎南北摆擂,俨然画坛“少舵主”,翩翩跹跹,联袂纵横,以至于综合性的、集团性的各类画展,少了这几个人便缺了一道风景。面对此情此景,多少画人为之英雄气短,多少画人慨叹枉入江湖! 可染先生曾给他的弟子们取名“苦学派”。依我愚见,苦学若不与悟解相结合,终究无成。赵卫的勤奋是苦学加悟解,用他自己的话说就是“懂事”。他至今牢牢记住当年张仃先生说过的话:“给自己出难题。”一方面有一股不信邪的劲,不信有攻不下的难题;一方面贵有自知之明,清楚知道自己的短处何在,哪部分缺就愣画,猛攻一段,必有所成。他对我说,因为没有上过美院,必须付出更多。美院毕业的人,怎么画别人都不会说,而他则要有承受多种批评的准备。我认为这就是“懂事”。他说,自己想到了的事情,就得动手。人一般就是眼高手低,你得把手跟上,别跟自己说:这太难了!我知道他说的“把手跟上”意味着什么,意味着笔冢墨池。赵卫“懂事”,所以他出息了。 写到这里,我又想起那则雪中登太行的日记。“这边,可能是有人用炸药崩过山,大大小小的岩石滚过后倚在一起,聪明的人便挨着它曲折上去。”那敢用炸药崩山开道的,无疑是大师。大师的作品就像崩下的岩石,大小都不易正面仰攻,故“聪明的人便挨着它曲折上去。”好一个聪明的人!最近十年人们已经认识到,全盘照搬地学习大师必死无疑,而从大师那海里舀一勺水,倒能出息得亭亭玉立。就拿赵卫来说吧,石溪、石涛、黄宾虹这些大师是他仰慕的了。怎么学?“挨着它曲折上去。”就这么学。所以你看赵卫的画,那些似曾相识的地方,就是从石溪、石涛、黄宾虹那儿挨着边袭来的,但你绝不会说赵卫承袭了他们的衣钵。纵令是大师,承袭衣钵这样体面的事对于一个以个性为生命的艺术家也是不屑为的。但大师又是不能绕开走的。怎么办?“挨着它曲折上去。”真乃智者法言,我很欣赏。更聪明的话是下一句:“那边,一排浅浅的野兔脚印,留在褪尽衣衫的荆棘下,眼明的人就沿着它攀登不止。”真是可圈可点。谁是“野兔”?“丁云鹏呀!”有一次赵卫对我说,他有意注意明清一些不为当今人们瞩目的画家,研究他们的办法和趋势。说赵卫“懂事”,此又一证。想想也是,那些在美术史上被目为非大师画家的,其中实在不乏勇敢的挑战者和聪明的探路者。他们在整体成就上或许不便称大师,但在个别方向上走得可能比大师还深入,即使是没走出来,未必就不能接着走。荆棘下“浅浅的野兔脚印”,是给眼明心亮的人留下的。 赵卫已在他的“雪中太行”探索了几条通向山那一边的路径。“雪一直没停”,这意味着他前面的路还要继续拨寻。胆大,心细,我说赵卫,山高总有径,你不妨继续唱那山歌,在荆棘窝里找你的兔子脚印吧,这比走一条康庄大道,或一条山民已走出的山道更有野味,也更好玩。 上学时读过贺敬之先生的诗歌《回延安》,“几回回梦里回延安”、“分别十年又回家中”,典型的信天游格式和浓烈的黄土气息曾深深地吸引着我。1987年春天,从北京直奔延安,一路安塞、清涧、绥德,直到榆林,一个月的时间,带回了安塞民歌的手抄本和一摞写生稿。同年7月在中国画研究院举办的《四人画展》的作品就有不少是此行的收获。 2012年,同是春天,中国国家画院为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年,组织画家赴延安采风,使我又有机会去陕北,实践了一次真实的“回延安”。 如今人们回延安的意义多为重温党的革命历史,年轻人也大多是再来一次红色之旅,而我更多的是寻找那些曾经感动我、让我画出日后成为作品风格的山山水水。直到今天,记忆里的眼眼窑洞,院子里的碾子、扫帚,晾晒了许久的玉米秸,成天围着人转的鸡犬仍然清晰地印在我的脑海里。黄土一样的单一色彩,简单木讷的人情,朴素至极的生活,天天过信天游一样的日子令我至今久久不忘。也许就是这些使我的画面“像陕北的腰鼓,紧张、强烈、有力度。”(张仃)也为我今天的创作风格打下了最初的基础。曾经有西安朋友问我,北京人怎么能选择画好陕北?其实我以为,正是不同地域的新鲜感,深深打动了当时的我,那些本地人早已习惯的东西在我看来都激动不已,都是画面鲜明的符号,一切都使我迫不及待地想要表现出来。于是,凭着年轻的本钱,一批“初生牛犊不怕虎”的作品应声问世。今天看,作品虽很幼稚,可那些牢牢印在心里的黄土记忆却表现得很突出也很厚重,也正是它,鼓舞着我一路走来。今天,也是这不曾褪去的记忆又吸引我迫不及待地回到延安。 当我再次来到这片土地,25年发生的巨大改变,一时令我时空难辨,不知所措。 如果不是延水河,我几乎找不到过去深深印在我们这一代人心中的延安:弯曲的河道,以人工引水的方式截流了一段已经不多的河水,黄色变成了翠绿,衬托着美丽的宝塔山。原来光秃秃的黄色山头披满了植被,很难成活的松柏已经成片地簇拥在宝塔周围,四季常青,蔚为壮观。其实,不仅是宝塔山,周围不少山头也已长满郁郁葱葱的树木,不知人们是用什么高科技让本来寸草不生的黄土高坡发生了如此巨大的变化,那曾经震撼我的苍凉朴素一去不复返了。 如果不是延河桥,我也找不到这座城市留在我心中的南北东西。只有现已拥挤在一片商业街中的这座桥,还定位着我依稀能找回的记忆。那个年代,这座桥和宝塔山构成了革命圣地的标准图像,是全国人民向往的地方。且不说“文革”,就是80年代之后,仍然吸引着许多文化人来此汲取创作营养。站在这座桥上沿河望去,能看到宝塔和当年中央印刷厂所在的清凉山,能体会到蒋介石派飞机轰炸根据地的场景,站在这里,当年老一辈革命家转战陕北的艰苦岁月仿佛就在眼前,是最能感悟宝塔山神圣的位置。而今找这座桥就不易了,一座新桥在它前面分流着大型汽车的洪流,桥和马路连成一片,人来车往,有商贩在摆摊叫卖,让我一下分辨不出新桥旧桥、桥上桥下,重游的人需要定定神、费些心思才能恍惚着找到当年的坐标。 延安变得现代了。宝塔山一侧,沿山沟盖满了一排排漂亮的楼房,大部分还是二三十层的高楼,层层叠叠,一望无边。走近了细看,都是住宅。如果这里没有“北上广”房地产泡沫的传染,那延安的老百姓真是有福了。 延安变得繁华了。宝塔山对面就是大型百货商场,球形的蓝色玻璃建筑应该是夜总会或娱乐中心。不宽的街道上播放着时髦的流行音乐。停下脚步来听,竟然是久违的山歌民谣,再听原来是经过改造的爵士味道,不过比起前几年的迪斯科要顺耳多了。 延安变得富裕了。走在街上,车水马龙中不乏靓人豪车,人们的穿着和大中城市没有两样。山还是那山,坡还是那坡,是什么让延安百姓摆脱了长期的贫困?之后几天往延安周边走走立刻得到了答案。在去延川的路上,我看到小型“磕头机”(抽油机)比比皆是,收油的罐车在其间忙碌奔跑。再细细观察,农民家家户户的房子墙上多了一根白色的PVC细管,那是这里盛产的天然气。是啊,是陕北的地下资源让延安人变富了。“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风”。贺敬之诗歌描绘的景象在延安已经变得实实在在。 然而,延安变得矛盾了。山绿了,楼高了,黄土高原辽阔沧桑的感觉没有了。人多了,车堵了,老区宁静纯朴的氛围没有了。不比井冈山,几百里云海不易改变。也不比韶山冲,小山村远离城镇不受干扰。的确给延安一个难题。流行歌改的不错,有新的腔调和风格,但我更惦记着催人泪下的信天游。汽车摩托车给老百姓带来方便和幸福,但我就是想看看走在黄土坡上的毛驴和羊群。我还是喜欢那份沧桑,那份纯朴。也许是我落后了,许多事就是这样,变化就是在你不经意和不情愿之中悄悄来到。不过这变化算不算是前进我们并不清楚,没准儿真要等待我们的儿孙去回答。贺敬之诗歌说得好:“社会主义路上大踏步走,光荣的延河还要在前头!”