杨力舟·王迎春艺术回顾展《扶犁回望》在中国美术馆开幕

画展开幕式上杨力舟、王迎春发表讲话

扶犁回望艺术展上中国美术馆馆长范迪安发表讲话

画展开幕式上中国国家画院副院长卢禹舜发表讲话

扶犁回望艺术展上北京画院院长郭明明发表讲话

5月3日,作为中国美术馆建馆50周年的重要展览项目,“扶犁回望――杨力舟・王迎春艺术回顾展”在中国美术馆开幕。

展览由中华人民共和国文化部、中国文学艺术界联合会、中央文史研究馆、中国美术馆、中国国家画院、中国美术家协会、中央美术学院、北京市文史研究馆联合主办。cDN-WWW.2586.WANG

展出的300余幅作品首次向公众集中展示了这对著名的夫妻美术家半个世纪的艺术探索和杰出贡献。

杨力舟和王迎春夫妇同年出生、同年进入西安美术学院附中及大学、同年进入中央美术学院研究生班深造。两位艺术家一位学习油画、一位学习国画,在艺术人生中互相学习,把中西绘画的优长结合起来,陆续创作了众多重要历史题材画作,为中国画的发展做出重要贡献。

艺术家王迎春陪同观赏者浏览画作

扶犁回望艺术展展厅内景

扶犁回望画展展厅内景

中国美术馆内“扶犁回望”画展展厅内景

中国美术馆馆长范迪安介绍,本次展览具有三个特点:

一、 杨力舟王迎春夫妇心怀理想,把艺术和中国社会发展、人民群众思想感情联系在一起,他们的作品体现了热爱国家、热爱民族、热爱自己生活的土壤的朴素情怀。

二、 这对伉俪艺术家是中国美术史上一对传奇、一段佳话,他们合作创作的旅程中,创作了一大批重要作品,既是两把笔又是一把笔,为新中国美术留下了沉甸甸有分量的作品。

三、 两位艺术家各有个性追求,艺术表现力各有不同,这次展览规模较大,分别展出他们展现艺术个性、艺术性情的作品。杨力舟在大写意笔墨境界中吸收西方表现主义和立体构成,重叠和夸张变形手法和狂放的色彩,将黄土高坡上的淳朴沧桑、赛马场上英姿飒爽的骏马和骑手,表现得淋漓尽致。王迎春坚持传统笔墨深厚的优长,在思想深度和情感关注中,更聚焦于女性情怀,立体构成的画面设计和金石古风,活泼生动的笔墨情趣,彰显她对人文精神博大而深沉的关怀。

因此,中国美术馆以圆厅展出他们合作的主题性代表作,后圆厅对主题创作进行文献梳理,并分别以两个展厅展出王迎春对女性的人文关怀和黄土风情系列、杨力舟的赛马和陕北牧歌系列。

杨力舟动情感叹人生机遇和福气

在当天的新闻发布会上,杨力舟先生两次哽咽。

杨力舟回忆起当年西安美术学院的同学们到农村去学习,跑遍陕西深入生活,忆及青春年少时,不禁动情哽咽说:“王迎春是最用功的女同学。”

杨力舟说,自己和王迎春毕业后到印刷厂当美工,画信封、画领袖像,把所有的工作都当作艺术创作,因而打下了扎实的基本功。这个过程中,学国画的王迎春向他学习油画,而画油画的他又向王迎春学习国画。并有机会遇到靳尚谊等知名画家,向他们学习。此后,二人同时进入中央美院国画系研究生班深造。之后,自己参与筹建中国画研究院,并担任了中国美术馆馆长。“这些都是机遇和福气。”

杨力舟说从未想过有能力在中国美术馆举办展览,几十年的艺术人生,夫妇二人“只是做到了努力,和我们的艺术理想还相距甚远”。他再次哽咽说:“这个展览能作为中国美术馆建馆50周年的馆庆项目,特别激动。”

参会嘉宾与记者被艺术家的朴素情感感动,报以热烈的掌声。

王迎春:我经常想我为什么画画

王迎春直言对自己的每一张作品都有遗憾,每一张作品都不是最理想的境界。

“我们生在战争年代,从小,从童年,对战争、和平,就有印象。我们上学受的教育就是毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话――‘艺术是为什么人服务的?’我经常想:‘我为什么画画?’我很庆幸生活在新中国,一个普通家庭的女孩子能上美术学院,所以我珍惜学习机会,‘为社会服务’、‘为人类服务’,始终坚持这个信念,把画画好。”

当记者提问“两位艺术家如何看新时期美术现状和市场经济对艺术创作的影响”时,王迎春坦诚地说,在上世纪80年代,重大题材的画没人买,画这样的画付出太大,连挂的地方都没有。那时候少数民族、女性的、古典的小品最受市场欢迎。自己也被迫尝试画一些古典小品与市场对接。“画着画着觉得对不起艺术。因为我们这一代人没有对古代史的研究,画出来的画虽然笔墨在,但总是没有感情。自己不愿意再画了,觉得这是浪费自己的时间在换钱。”

她说,自己更愿意画亲身感受的、乐于画的题材,“比如小牧童,这是我喜欢的。我接生过小羊羔,小羊羔从出生到站起来走路,那种可爱劲,一辈子都记忆犹新。”

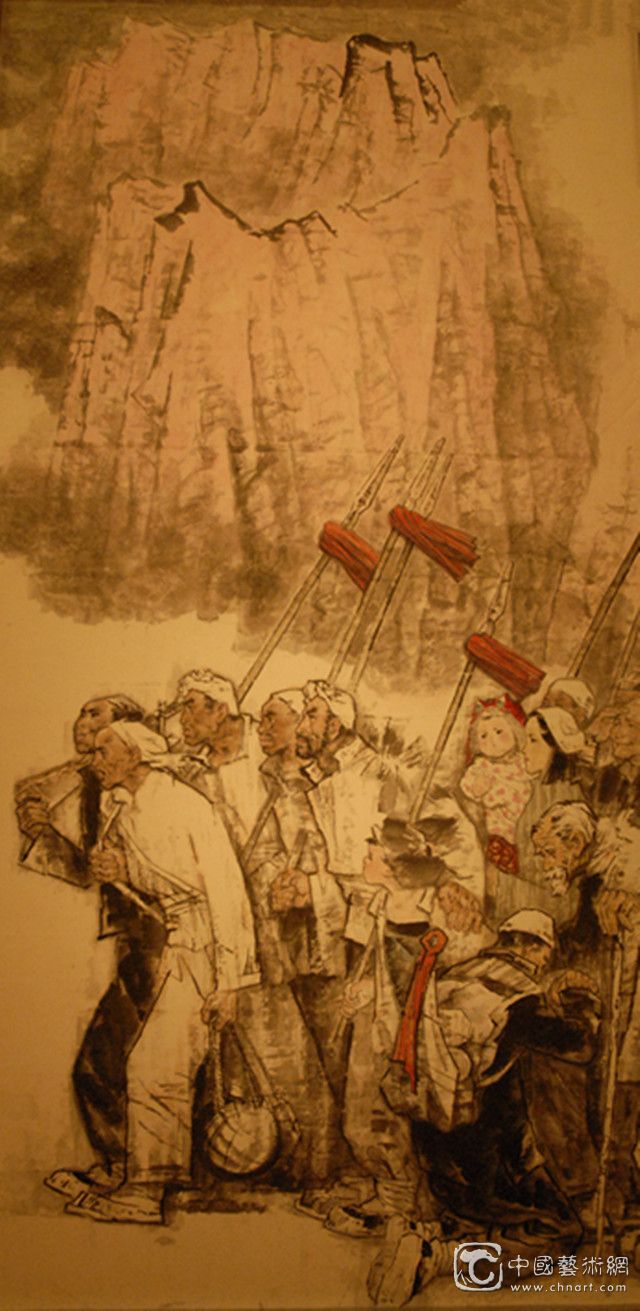

黄河和太行是杨力舟和王迎春永不言倦的创作母题。在当天的开幕式,文化部、中国文联、美术界等社会各界人士到场,高度评价杨力舟和王迎春卓越的艺术成就,并多次提到伉俪合作的《文武之道,一张一弛——毛主席给晋绥日报编辑的谈话》、《挖山不止》、《太行浩气传千古——朱德肖像》、《太行铁壁》等知名作品。

杨力舟、王迎春合作《黄河在咆哮》,220×290cm,1973年,中国美术馆馆藏

杨力舟、王迎春合作,黄河三联画之一《黄河怨》,纸本设色,220×120cm,1980年,中国美术馆馆藏

杨力舟、王迎春合作,黄河三联画《黄河愤》,纸本设色,220×120cm,1980年,中国美术馆藏

王迎春、杨力舟合作,《太行铁壁》,纸本设色,200×200cm,1984年,中国美术馆藏

评论家们还认为,杨力舟、王迎春二人在“羊”的技法处理上,成为继齐白石的“虾”、徐悲鸿的“马”、黄胄的“驴”等之后,具有典型性代表的画家。杨力舟画羊用大笔触写出,强调笔力;王迎春用没骨画法,用笔墨的虚实来体现立体和空间,注重黑白灰节奏和对比,另用特殊技法画出丰富多变的肌理,毛的质感表现得充分而可爱,营造出一种惬意的令人向往的田园诗意。(编辑/李多娇)