很多人对桃花坞的印象来源于唐伯虎的名诗《桃花庵歌》:桃花坞里桃花庵,桃花庵下桃花仙。桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱—桃花坞是活在诗画中的风流。而桃花坞年画,则是孕育于才子佳人聚集地姑苏城的民间艺术,文人画的风雅用民俗喜闻乐见的形式来表述。

吴门画意绘姑苏

今年73岁的王祖德曾是成千上万的桃花坞年画画师中的一员。1958年,18岁的王祖德考入苏州工艺美专,看到有师兄在进行版画创作后感到非常好奇:“这不是儿时父亲在家制作的桃花坞年画么?怎么现在成为大学开设的课程?”询问后才得知,曾经盛极一时的桃花坞年画已经沦为了明日黄花。民间已经鲜有艺人再从事制作,如果再不在大学开课抢救,流传几百年的桃花坞年画艺术就有失传的危险。这对王祖德来说,是极大的触动,因为桃花坞年画带给了他太多美好的记忆:父亲曾经边画《三笑烟缘》的画稿,边和他讲唐伯虎点秋香的故事;晚上做恶梦醒来时胆战心惊,想到门上贴有《钟馗捉鬼》的年画后就宛如拿到了护身符;反映婚丧嫁娶的年画让他懂得了传统礼仪,说民间嬉戏游艺的年画培养了他的情操和趣味—年画之于王祖德就如四格漫画之于现在的青少年,是了解社会的最重要的窗口,给他留下了太多的童年记忆。CDn-www.2586.WANg年画失传对其他人来说意味着什么王祖德不清楚,但是对他来说,意味着失去童年最好的伙伴,这是无法接受的。

从那时起,王祖德就开始拾起连父亲也不再做的年画。成为一个专业的年画画师,一画就是50多年。唐伯虎画桃花,是用吴门画意“摘桃花换酒钱”,而王祖德画桃花坞年画,则是用吴门画意手绘姑苏记忆。

拳刀岁岁刻梨木

画稿完成后,就进入了桃花坞年画制作最艰难的环节:刻板。

孙一波是新一代桃花坞年画刻板师中的代表人物。孙一波第一次接触年画是在上大学时的1998年,苏州工艺美术职业技术学院建立了专门的桃花坞木刻年画社,开始招收传承人。“当时看到年画时感觉非常震惊,苏州有这么好的民间手工艺,我作为土生土长的苏州人,居然闻所未闻,这让我感觉很新鲜。”于是孙一波抱着试一试的心理报名参加年画社。“就当是参加一个大学社团吧!”普通的大学社团,大门敞开都没人,但是桃花坞木刻年画社笔试面试好几轮,只招三个学员报名的却有几百人,这极大的激发了孙一波的斗志。“当时真没有有多喜欢年画,只是奔那种百里挑一的感觉而去的。”

也正是这种知难而上的性格,让孙一波真正爱上了桃花坞年画。桃花坞木刻年画的雕版是用梨木制成。雕版就好比在梨木上以刀为笔做工笔画。“梨木质地坚硬,木纹细密,要想在上面画工笔,得要有几把刷子。”

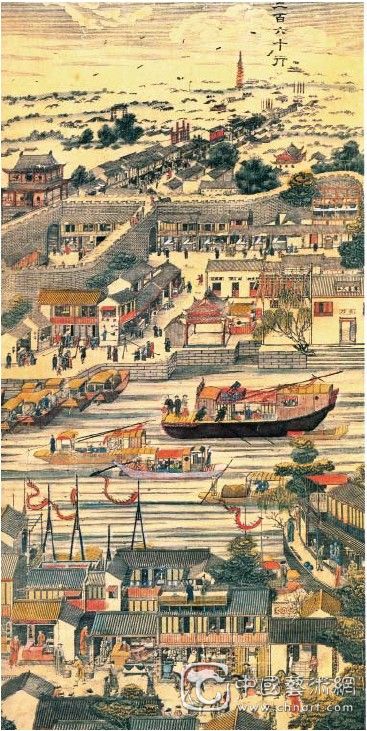

年画《三百六十行》,绘制的是姑苏闹市局部,画师的笔触寄寓此画安居乐业之理想。

一同进年画社的同学,最终都都没有迈过这道坎。有的同学听说一张A4纸大小的年画,熟练的刀工都最少要刻三个月后,就当场“知难而退”了;有的同学在刻板要完工时,刻错了一刀让整个雕版报废时,崩溃了;有的同学在得知要最少练习三年才能独立刻板时,不干了。最终只剩下孙一波一个人战斗。支撑孙一波继续做下去的理由很简单:“武侠片中,高手在走投无路时,在悬崖上用宝剑把自己的武功秘笈刻出来,太帅了。而桃花坞年画也是一门快要失传的绝技,我就要做这一行的独孤求败,用拳刀在梨木上刻‘年画真经’!”

于是,那时的孙一波成为了桃花坞年画唯一的传人,几个人老师傅围着他一个人较劲,孙一波经常有种错觉:“我感觉自己就像《射雕英雄传》中的郭靖,而王祖德老师他们一帮人就是江南七怪。”

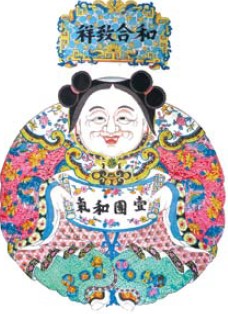

终于,功夫不负有心人,在经过几年的闭关修炼后,孙一波学成了秘籍,复原了《一团和气》(雍正版)、《寿》、《月光美人》、《孟蜀宫姬图》、《黄金万两》、《宋江》、《天官赐福》、《灯画》等失传的版画作品,其中《一团和气》(雍正版)荣获山东省潍坊全国年画展金奖。

永不褪色的门上年货

王祖德还记得儿时父亲卖年画的情景:那时年画是生活的必须品,是每家每户“打年货”时的必备物件。每到腊月,父亲就会挑着货担走村窜巷。报童卖报时高呼“号外”,而卖画郎则哼着“年画歌”,把年画的内容用歌词唱出来以吸引顾客。

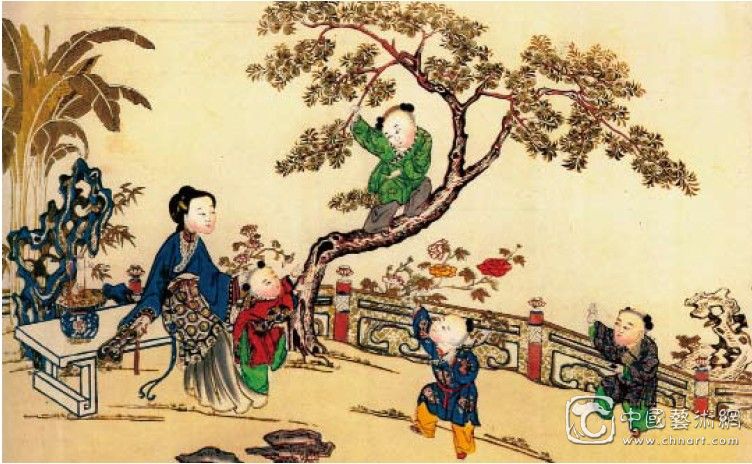

中国人讲究面子,而门则是一家的脸面,因此马虎不得。逢年过节,门画、中堂、条屏都要更换一新。“爆竹一声除旧、桃符万户更新”,年画就是大门的新衣裳,一年就换一件,因此人们都很讲究。大门贴武将、二门贴文官、东厢房西厢房贴美女;东门贴鸡,金鸡报晓;西门贴猫,防贼防耗……贴年画的规矩,蕴含着伦理礼法;年画的内容,表达的是传统文化。每一张年画一贴就是一年,旧时普通百姓不看书,他们就是对着年画上的戏曲故事来给孩子们讲历史;根据人物画像来灌输宗法礼仪;如果这一年发生什么有意义的重大事件,那这事件将会在下一年的年画中表现出来,因此,年画在某种程度上又是一部历史。

后年画时代何去何从

如今,就算是桃花坞年画博物馆,集全国之力,也未收集到几块老版。在桃花坞年画资料室,王祖德向我们展示了一块他珍藏的老版:一个块已经开裂的《花开富贵》。这是20世纪60年代王祖德偶然得来:王祖德一次被派往南通调研,上世纪六十年代初,王祖德到苏北、安徽、浙江等地,开展桃花坞年画调查。和一位农户家聊家常,农户在得知王祖德在从事年画创作时,说自己祖上也是做年画的。他们的祖上每年过年时会到苏州卖猪,卖猪所得会换成年画回老家卖,后来看买的人太多,就专门到苏州学雕版技艺,自己回老家制作年画。祖上做了几代的年画,存下了大量版画。但是后来年画凋零后,那些版画就被当成柴烧的差不多了,这让王祖德大为震惊。最终王祖德在农户家的猪圈中,发现了一个清代木板。反面已被刀砍出了一个凹槽,下面是雕工精美的《花开富贵》—偌大的桃花坞年画博物馆,仅存的一幅清代版画,居然靠着当切猪饲料的砧板这一身份才保存下来。

年画《四子登科》,古人对下一代的理想,一盼子多,二盼子登科及第。今人呢?

桃花坞年画,因为是面向普通百姓的艺术,因而被收藏的不多。因为各种原因,存世一百多件老画版绝大部分都保存在日本的博物馆中。王祖德现在在做的事情,就是带领的一群80后学徒,复原这些版画。虽然老画版不在中国,但有了这些新画板,桃花坞年画就能流传出去—作为一个桃花坞版画人,他希望苏州能把桃花坞年画的根留住。

2012年,桃花坞开设的“年画习训班”开班:一面面向社会招收对年画感兴趣的业余学徒;一面走进课堂,向苏州的大中小学生宣传桃花坞年画艺术。鉴于贴年画的风俗已经慢慢消失这一事实,桃花坞年画人开始为年画寻找新出路:把年画画在苏州折扇上,做成文化衫,让其成为苏州的文化标签……虽然一时半会儿还没见到效果,但最起码通过“上下而求索”的过程中,可以让桃花坞年画明明白白地活着。