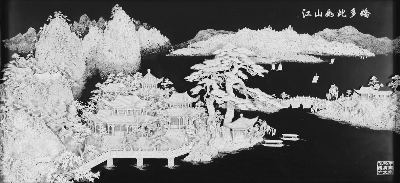

软木画作品《江山如此多娇》

提起“榕城三绝”,福州人会毫不犹豫地告诉你有寿山石雕、脱胎漆器和软木画。寿山石雕艺术有着上千年的悠久历史自不用说,脱胎漆器承袭古代优秀漆文化其精妙之处也不言而喻,然而,从开创至今不过百年的软木画可以与前两者平起平坐足以见得软木画艺人们手艺的精湛、雕工的了得。

令人遗憾的是,随着时代的发展,产品曾畅销五大洲60多个国家和地区的软木画行业,因面临经营和发展问题而遭遇“滑铁卢”,一度淡出人们的视野。然而,近年来,一幅幅令人惊叹的软木画新作品回归全国各大文化博览会,各种软木画纪念品也重新出现在福州街头,让世人重温软木画精雕巧镂的同时更给人耳目一新的感觉。人们不禁要问,是什么使得软木画这门手工技艺“枯木逢春”?

从竞相学艺到无奈封刀

软木画以西班牙、葡萄牙及阿拉伯进口的栓皮栎树木为原料,将软木切削成薄片,用薄利快刀做笔,雕刻成纹理纤细的复杂形象,粘贴成形态各异的树木花草、亭台楼阁、回廊水榭、栈桥船舶和人物,用通草做成白鹤、孔雀等鸟兽,配制成半立体或立体镂雕的画面,装在玻璃框里,是福州独具一格的艺术品。cDN-wWw.2586.waNG

1914年,木刻技师吴启棋、陈春润和建筑雕花技师郑立溪从一张国外带回来的圣诞贺卡上受到启发,取材热水瓶塞的软木,共同研制出了这一独特的工艺品种。之后吴启棋回到家乡福州西园村开设手工艺作坊,先是在家族亲友中收徒传艺,后来西园村人竞相学艺,软木画由此成了西园村人的经济来源之一,在当时每家每户凡是能拿筷子的就会做软木画。改革开放初期,软木画的出口产值高达5000万元以上,是上世纪80年代福建省外贸出口创汇率最高的产品之一。80年代末,西园村90%以上的家庭从事软木画生产,从业人员高达1.5万人。

然而,进入90年代后,外贸市场的不景气使得软木画遭受重创,1990年外贸出口额跌至20多万元,加上产品缺乏创新、跟不上时代发展,一些制造商竞相压价,为维持利润不少企业偷工减料、粗制滥造,许多劣质产品充斥市场,软木画信誉扫地、产品滞销,逐步走向了衰败。1993年,福州市工艺木画厂等多家从事软木画专业生产的企业被迫停产,西园村的许多艺人也无奈封刀,弃艺改行。

从各自为战到形成合力

时隔20年,当年从事软木画制作的艺人们如今都已是花甲老人,看着自己辛苦从事了几十年的手艺就这样断了,许多老艺人心有不甘,一些艺人又重新拿起了刻刀,在家里默默创作。软木画工艺的省级传承人吴传福就是其中之一,“要让软木画重新被人们认识,首先要拿出作品。”然而仅凭几个艺人手工作坊式地创作,难以推动整个行业的复兴,好在艺人们的坚持引起了当地政府的重视。

近年来当地政府积极搭台,举办各种博览会、招商会,甚至还有专场会,为软木画“找婆家”。软木画行业的艺人们自发成立了软木画传承振兴协会,一些社会力量也注资创办了多家软木画企业,艺人们从简陋的手工作坊走进了宽敞明亮的生产车间,从只能完成一些小型作品的各自为战到形成合力共同设计完成大规模作品,行业的发展复兴渐露曙光。在各方的积极努力下,2008年软木画入选第二批国家级非遗名录。

重新树立软木画在大众心中的形象是许多软木画艺人和企业面临的首要问题。福州市传承软木画有限公司总经理郑学智认为:“要解决这一问题,就应该让软木画以一个新面貌示人,当然,传统手工技艺要原封不动地保留,突破口在于对软木画产品表现形式的重新定位,结合现代的审美满足新时代的市场需求。”近半年来,该公司潜心开展了一系列科研攻关,成功地将软木画与人工水晶、有机玻璃、亚克力塑胶等现代工艺材料结合,突破了软木画的百年历史瓶颈——不受气候及温湿度影响而永久保存,防水耐摔,便于携带及运输。对于软木画作品的创作,吴传福觉得“振兴软木画的关键是要创作符合时代发展主题的新作品,软木画的创作者们应在作品的设计和创意上多下功夫”。据郑学智介绍,该公司正在尝试将福州的寿山石雕、脱胎漆器与软木画作品的创作进行巧妙结合,不仅丰富了软木画的表现形式,同时还拓宽了软木画的应用领域。

木画“待”有才人出

福州三福宝软木画有限公司负责人吴传耀表示,当前面临的一个严峻问题就是很少有年轻人愿意从事这门手艺。软木画行业后继人才的断层也是许多企业所面临的共同问题。据统计,福州市城镇居民2011年人均月可支配收入达2170元,而据记者了解,一位初学软木画的学徒平均每月的工资加上政府提供的补助合起来只有1600元左右。据福州市传承软木画有限公司的胡助理介绍,许多没有基础的年轻人几乎干不到一个月就放弃了,如今公司里就只有一个20多岁的大学生坚持了下来。

值得欣慰的是,去年9月,在福州市工艺美术研究发展中心的积极推动下,福州市传承软木画有限公司与福州市旅游职业技术学校建立了校企合作机制,联合培养软木画后继人才。学校特别设立了传统手工艺软木画专科,在去年的第1次招生中共招到17名学生,在未来的4年时间里他们将通过理论与实践相结合的方式学习软木画制作技艺。

中国艺术研究院工艺美术研究所副所长邱春林十分赞成这一培养方式,他说:“传统手工艺的传承方式应该更加立体化、多样化,应该利用好社会教育的资源,积极推进高职院校与工厂企业的联合,如企业委托学校培养人才,或者企业自主办班,请学校的老师来培训等。”

然而对于4年后这些学生是否能够静下心来继续从事软木画的创作,能否在企业中留下来,企业负责人的心里也比较担忧。在谈到人才发展问题时邱春林说:“手艺人的人才培养问题与市场有着极大关系,市场的繁荣程度会直接推动人才质量的提高和其成长速度的发展。”可以说,软木画从产生之初就有着它的商品属性,而这一传统手工技艺得以传承的前提即是软木画行业的复兴和市场的繁荣。如今通过新理念主导的产品定位和市场开拓,已经形成相对良好的市场发展前景,相信在软木画企业得到长足健康发展的同时,其后续人才的培养和发展问题也会迎刃而解。(本报记者王学思)