喷薄的情感 鲜活的体悟——读马丛霞的画

《花非花》系列六 布面油彩 41×65厘米 2011年

《我在这里存在 》系列二 布上丙烯 油彩 80×80厘米 2010年

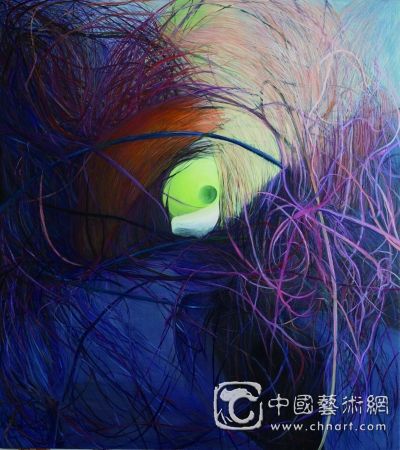

《我在这里存在》系列九 布上丙烯 油彩 160×200厘米 2013年

在马丛霞的画面里,粗细长短不同的线条扭曲交缠、穿插纵横,杂乱又似有章,恣睢却又宁静,泛滥的蓝紫色呈现出既生机盎然又沉静内敛的面貌。对马丛霞来说,选择绘画是幸运的,她可以用画面来分解困惑,用画笔来树立底线。她的画映射着当下人们的生存状态,人们被卷入那无形却又有力的磁场中,每个人都在寻求或确立自己的生存空间,同时又与别人的空间穿插缠绕,不知所终。cdn-WWw.2586.waNG 马丛霞不怎么说话,尤其在人堆儿里,她总是很沉静、很理智,与她的画面中所表现出多种力量的盘旋挣扎有很大的反差,却又都是真实的生命状态的呈现。 我曾经问过马丛霞:“你这么安静的人,画面却很生动,你怎么看这种反差?”她说,其实她没有想过自己是什么样的,自己的画面又该是什么样的,在她画画的时候,心里特别踏实。在绘画中,马丛霞也曾经历了很长时间的困惑与磨合,而现在的她每下一笔都真实得如同每一次的呼吸、每一下的心跳。这是一个很自然地将自己的心理感受流泻到画面上的过程,生活和社会带给她的心理感受与她的画面没有隔阂,“真实得就如同每一天的活着。” 一开始,马丛霞用作画的日期给作品命名,比如《我的2010年06月》,强调的是日记般的状态,后来又更名为《我在那里存在》,应该是更强调自己生存体验的表达。 其实马丛霞的生活是比较平静的,从中央美术学院毕业后,又在河南师范大学美术系任教,一路顺风顺水,没有大的波澜。她酷爱读书,自称给张纸片就能安静半天。 马丛霞对生活、对人生的体会大多来自书籍,尤其是那些描述社会百态、人物心理的小说,她爱把自己放到那些故事里,沉醉于小说中不同人物的命运际遇,她甚至相信,书中的人物故事都是真实存在、真实发生过的,她曾经这样说道:“我觉得经典的文学、艺术作品都具有很强的当代感,我时常觉得身旁的某人深具冉·阿让的品质,唐吉诃德就在我们的人性中出没。即使是在今天,米开朗基罗、鲁本斯、伦勃朗的作品还是一如既往的鲜活,面对大师的作品,我们感受到的是大师的人格力量和艺术魅力。”毫无疑问,她从这些经典的文学艺术作品中得到了慰藉和力量,她试图以心换心地去感受,以心解心地去继续她的画面。 对马丛霞来说,画画也许无关艺术,而是生活不可或缺的一部分,是表明自己存在的一个方式。画画是幸运的,不用跟别人比,只跟自己的画面较劲儿,面对即时的这幅画,还可以再放任一些、再纵情一些,让自己一点一点地行进。她试图建立一个心灵花园,从她的画中,观者或许能感受到这种尝试,体味到她由精神期许而带来的形式上的探索。 马丛霞在画画的时候是有很大自由度的,她没有事先的构图设计,往往从心里积郁已久的某种情感或某个模糊的画面着手,一块块颜色,一根根线条,看似自由随性,却让她在作画过程中不能肆意挥洒,而是按照内在的心理要求带动着外在画面的继续。她的画面是有自在生命的,也许对于她自己,绘画的意义是为自己的情感找到一个存在的场,而对于我们,她的作品的意义就在于她把自己——一个鲜活生命的困惑与挣扎留在画面上。(贾涤非)