民间美术 开启藏民族精神内核的钥匙

西藏岩画

阿里托林寺壁画,是犍陀罗艺术风格。

西藏壁画作为一种非常普及的绘画形式大量保存于寺院中,内容以宗教题材为主,也有传记画、风俗画等,对研究西藏历史有重要作用。绘画之传统颜料为矿物研磨而成,也有用植物加工制成,颜料内调入动物胶和牛胆汁,久不褪色。西藏壁画的形成、发展和繁荣与藏传佛教的衰荣紧密关联,更与寺庙的兴建、扩建、重建有着不可分割的关系。

西藏那些著名古代建筑,特别是寺院,至今还保存着许多古老壁画,仅大昭寺一地就存有4400平方米的壁画。藏族画师在创作这些壁画的过程中,在继承本民族绘画传统的同时,也不断借鉴印度、尼泊尔等地的绘画技艺,逐步形成了西藏壁画的的独特风格。

在现存的西藏壁画中有不少是表现释迦牟尼等佛教人物生平的传记画,另外一些则是表现藏族的生活、风俗、文化娱乐活动和体育竞技活动。西藏壁画中着重表现重大政治事件和活动的也不少,其中文成公主进藏一事似乎最受重视,布达拉宫、大昭寺、罗布林卡都将这个题材绘在醒目位置。

由此可见,西藏壁画的题材是十分广泛的,反映的内容涵盖了历史事件、人物传记、宗教教义、西藏风土、民间传说、神话故事等等,涉及政治、经济、历史、宗教、文艺、社会生活各个方面。CDN-WWw.2586.wang西藏壁画也因此堪称反映西藏历史的画卷。

西藏岩画的早期发现集中在20世纪的前40年,发现者大都是在西藏境内进行考察的外国学者。如19世纪末的英国考古学家弗兰克,20世纪前期的意大利藏学家G杜齐、彼得·奥夫施莱特(Peter Aufshnaiter),都曾几次深入西藏腹地进行考察,并获得极为丰富的第一手资料。1992年起,美籍藏学家温森特·贝莱萨游历于藏北高原,考察探索这里的古文化遗址,发现了数量可观的新岩画。我国对西藏岩画的考古发现,在20世纪80年代逐渐拉开帷幕。

西藏高原铜石并用时期,“以石为居”、“以石为棺”、“以石为祭”、“以石为画”的“石文化”环境中,西藏的岩画不过是这一文化背景中的一个组成部分。以岩石为载体的刻画艺术,更具有绘画的记述与表意的功能,也更具备直接记录和揭示精神内涵的功能。诚如四川大学考古系教授李永宪所指出的那样,“岩画其实是一种高原古遗址的特殊形式,它可能与墓葬、居住址、祭祀遗迹甚至某些石器地点等具有‘共时性’、‘共地性’,这些遗存构成的共同体,各自又代表着不同的文化因素,记录和反映了同一时段、同一地域人群的多种活动”。

近年来,温森特·贝莱萨在西藏北部高原的考察成果也证实,北部高原的古代文化遗迹,主要是由石建筑遗存或列石、独石、石圈等“巨石遗迹”等内容构成。也就是说,在西藏的北部高原地区,其前佛教文化时期(公元7世纪以前)的文明形式主要是由石居建筑、石丘或石棺墓葬、石造祭坛、独石或列石祭场等物质文化构成,这是一个以岩石、巨石、累石、砌石等“石”料为其物质基础的文化存在形式。

西藏岩画在艺术方面的主要特征首先表现在造形风格上,即造形的总体特征表现为简练、拙朴。无论是涂绘岩画还是凿刻岩画,其主要的造形方法不外乎两种,即“以线造形”和“以面造形”,少数图像也存在二者结合的造形手法。无论是以线条来表现图像还是以平涂或琢刻的“剪影式”效果来表现图像,两种方法一般都只表现物体的外观轮廓和基本体态,如对人物、动物的描绘,主要是对其体形特征和动作姿态予以表现、不太注重对细部末节(如眼、耳、嘴、指等)的刻画,所以对动物种属和人物身份的判断识别,主要是依据其体形和动作姿态的特征。坚硬粗砺的岩石和有限的工具使得人们在岩石上作画时不可能像后期用纸、笔、布等材料作画那样从容不迫,因此最佳效果的造形就是最简洁、最准确的造形,这也正是西藏岩画在造形上体现的主要风格和特征。岩画的作者能十分简练地运用线条或块面刻画出各种姿态生动的人物、动物及生活场景,体现了高原先民们高超的形象概括能力和造形技巧的水平。

由于西藏独特的历史文化原因,在和平解放之前,西藏的美术是绝对依附于宗教的,具体地说,“受宗教信仰启迪,为宗教信仰服务”是庙堂美术家和民间美术家世世代代的创作主旨,也是他们的供养方式和生存手段。尽管绘画流派众多,但画家们古往今来依据的仍然是一本本严格的造像经而难越雷池。如此,我们便发现在广袤的雪域大地上有浩若烟海的表现佛国世界的宗教壁画、唐卡、塑像与石刻艺术,但在西藏的传统意义上却很难看到一幅甚而是一角具备单纯审美价值的艺术绘画,这正是神本主义文化生态的一大特征。

西藏唐卡

阿里托林寺壁画,是犍陀罗艺术风格。

西藏壁画作为一种非常普及的绘画形式大量保存于寺院中,内容以宗教题材为主,也有传记画、风俗画等,对研究西藏历史有重要作用。绘画之传统颜料为矿物研磨而成,也有用植物加工制成,颜料内调入动物胶和牛胆汁,久不褪色。西藏壁画的形成、发展和繁荣与藏传佛教的衰荣紧密关联,更与寺庙的兴建、扩建、重建有着不可分割的关系。

西藏那些著名古代建筑,特别是寺院,至今还保存着许多古老壁画,仅大昭寺一地就存有4400平方米的壁画。藏族画师在创作这些壁画的过程中,在继承本民族绘画传统的同时,也不断借鉴印度、尼泊尔等地的绘画技艺,逐步形成了西藏壁画的的独特风格。

在现存的西藏壁画中有不少是表现释迦牟尼等佛教人物生平的传记画,另外一些则是表现藏族的生活、风俗、文化娱乐活动和体育竞技活动。西藏壁画中着重表现重大政治事件和活动的也不少,其中文成公主进藏一事似乎最受重视,布达拉宫、大昭寺、罗布林卡都将这个题材绘在醒目位置。

由此可见,西藏壁画的题材是十分广泛的,反映的内容涵盖了历史事件、人物传记、宗教教义、西藏风土、民间传说、神话故事等等,涉及政治、经济、历史、宗教、文艺、社会生活各个方面。CDN-WWw.2586.wang西藏壁画也因此堪称反映西藏历史的画卷。

西藏岩画的早期发现集中在20世纪的前40年,发现者大都是在西藏境内进行考察的外国学者。如19世纪末的英国考古学家弗兰克,20世纪前期的意大利藏学家G杜齐、彼得·奥夫施莱特(Peter Aufshnaiter),都曾几次深入西藏腹地进行考察,并获得极为丰富的第一手资料。1992年起,美籍藏学家温森特·贝莱萨游历于藏北高原,考察探索这里的古文化遗址,发现了数量可观的新岩画。我国对西藏岩画的考古发现,在20世纪80年代逐渐拉开帷幕。

西藏高原铜石并用时期,“以石为居”、“以石为棺”、“以石为祭”、“以石为画”的“石文化”环境中,西藏的岩画不过是这一文化背景中的一个组成部分。以岩石为载体的刻画艺术,更具有绘画的记述与表意的功能,也更具备直接记录和揭示精神内涵的功能。诚如四川大学考古系教授李永宪所指出的那样,“岩画其实是一种高原古遗址的特殊形式,它可能与墓葬、居住址、祭祀遗迹甚至某些石器地点等具有‘共时性’、‘共地性’,这些遗存构成的共同体,各自又代表着不同的文化因素,记录和反映了同一时段、同一地域人群的多种活动”。

近年来,温森特·贝莱萨在西藏北部高原的考察成果也证实,北部高原的古代文化遗迹,主要是由石建筑遗存或列石、独石、石圈等“巨石遗迹”等内容构成。也就是说,在西藏的北部高原地区,其前佛教文化时期(公元7世纪以前)的文明形式主要是由石居建筑、石丘或石棺墓葬、石造祭坛、独石或列石祭场等物质文化构成,这是一个以岩石、巨石、累石、砌石等“石”料为其物质基础的文化存在形式。

西藏岩画在艺术方面的主要特征首先表现在造形风格上,即造形的总体特征表现为简练、拙朴。无论是涂绘岩画还是凿刻岩画,其主要的造形方法不外乎两种,即“以线造形”和“以面造形”,少数图像也存在二者结合的造形手法。无论是以线条来表现图像还是以平涂或琢刻的“剪影式”效果来表现图像,两种方法一般都只表现物体的外观轮廓和基本体态,如对人物、动物的描绘,主要是对其体形特征和动作姿态予以表现、不太注重对细部末节(如眼、耳、嘴、指等)的刻画,所以对动物种属和人物身份的判断识别,主要是依据其体形和动作姿态的特征。坚硬粗砺的岩石和有限的工具使得人们在岩石上作画时不可能像后期用纸、笔、布等材料作画那样从容不迫,因此最佳效果的造形就是最简洁、最准确的造形,这也正是西藏岩画在造形上体现的主要风格和特征。岩画的作者能十分简练地运用线条或块面刻画出各种姿态生动的人物、动物及生活场景,体现了高原先民们高超的形象概括能力和造形技巧的水平。

由于西藏独特的历史文化原因,在和平解放之前,西藏的美术是绝对依附于宗教的,具体地说,“受宗教信仰启迪,为宗教信仰服务”是庙堂美术家和民间美术家世世代代的创作主旨,也是他们的供养方式和生存手段。尽管绘画流派众多,但画家们古往今来依据的仍然是一本本严格的造像经而难越雷池。如此,我们便发现在广袤的雪域大地上有浩若烟海的表现佛国世界的宗教壁画、唐卡、塑像与石刻艺术,但在西藏的传统意义上却很难看到一幅甚而是一角具备单纯审美价值的艺术绘画,这正是神本主义文化生态的一大特征。

西藏唐卡

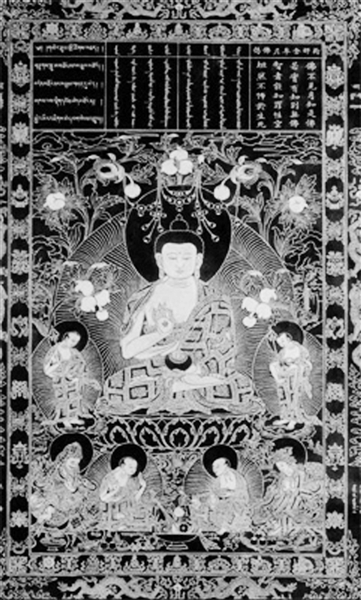

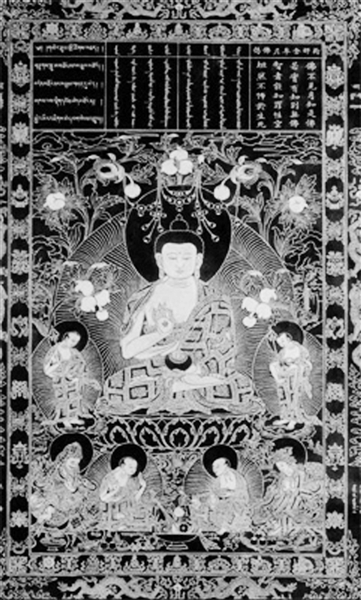

金汁纸画唐卡《拘那舍牟尼佛》。即以黑色为底,金色为形,俗称黑唐卡。

唐卡是藏族文化中一种著名的艺术表现形式。唐卡(藏语音译)本意有二:一是平坦的意思,二是指政府的诏令,后逐渐演变为专指一种特殊的卷轴书。

唐卡的质地是多种多样的。多数是在布面、绢面和纸面上进行彩画,还有许多刺绣、织锦、绎丝和贴花等织物唐卡。刺绣唐卡是用各色丝线绣成,凡山水、人物、花卉、翎毛、亭台、楼阁等均可刺之于绣。织锦唐卡是以缎纹为经,数色之纹为纬,间错提花而织造。贴花唐卡是用各色彩缎,剪裁粘贴在织物上,组成人物和各种图案。绎丝唐卡是用“通经断纬”的方法,以细蚕丝为经,色彩丰富的吞丝作纬,各色纬线仅于图案花纹需要处与经丝交织。视之如雕镂之像,风貌典雅,富有立体装饰效果,是我国特有的将绘画移植于丝织品的特种工艺美术品。它既保持了原作的风格形状,同时又具备丝织物细腻动人的特点,工艺复杂,尤为珍贵。这些织物唐卡,构图严谨,花纹精致,色彩绚丽,质地紧密而厚实,富有强烈的装饰性。有的还在五彩缤纷的花纹上,用珠玉宝石镶嵌其间,珠联壁合,相映成趣,显得格外华丽精美。西藏的织物唐卡多为内地制作,后来西藏也能生产刺绣和贴花一类的织物唐卡。另外还有一种印刷着色唐卡。这种唐卡要经过绘画、木刻、印刷、着色、装裱等几道工序。

西藏唐卡的题材是多方面的。有取材于西藏社会历史和生活习俗的历史画和风俗画,也有反映天文历法和藏医藏药的科学唐卡。据史作画,以画言史是西藏唐卡的一个显著特点。反映西藏历史的唐卡,有通史性的,作者把西藏各个历史阶段的重大事件,一件件形象地描绘出来。有断代性的历史唐卡,即描绘某一历史阶段的几个重要片断,说明有关的历史事件。还有一种人物传记唐卡,即把某个重要历史人物一生中突出的活动表现出来。另外,布达拉宫收藏的天体运行图,每个行星分别画有象征十二天宫的动物图形,均按各自的轨道有规律地运行,这类唐卡是西藏古代的绘画艺术,也是研究古代天文历算的重要文物。罗布林卡收藏了一整套藏医药唐卡,共60几幅,包括医学原理、人体结构、经络穴位、医疗器械、各种药物。公元17世纪,第斯·桑结嘉措时期,集中了洛扎丹增洛布等各地著名的画师,系统地绘制了一套完整的医药唐卡。这在世界古代医药史上也是不多见的。

西藏唐卡的主要内容是反映宗教这一主题,即使是描写西藏历史,反映科学方面的唐卡,也都带着浓厚的宗教色彩。作为西藏民间美术的代表,唐卡是前人留下来的历史遗产,是研究古代绘画艺术的宝贵资料。人们通过唐卡艺术这扇窗户,去认识、探索这份遗产的真正价值,继承和发展西藏的绘画艺术。

金汁纸画唐卡《拘那舍牟尼佛》。即以黑色为底,金色为形,俗称黑唐卡。

唐卡是藏族文化中一种著名的艺术表现形式。唐卡(藏语音译)本意有二:一是平坦的意思,二是指政府的诏令,后逐渐演变为专指一种特殊的卷轴书。

唐卡的质地是多种多样的。多数是在布面、绢面和纸面上进行彩画,还有许多刺绣、织锦、绎丝和贴花等织物唐卡。刺绣唐卡是用各色丝线绣成,凡山水、人物、花卉、翎毛、亭台、楼阁等均可刺之于绣。织锦唐卡是以缎纹为经,数色之纹为纬,间错提花而织造。贴花唐卡是用各色彩缎,剪裁粘贴在织物上,组成人物和各种图案。绎丝唐卡是用“通经断纬”的方法,以细蚕丝为经,色彩丰富的吞丝作纬,各色纬线仅于图案花纹需要处与经丝交织。视之如雕镂之像,风貌典雅,富有立体装饰效果,是我国特有的将绘画移植于丝织品的特种工艺美术品。它既保持了原作的风格形状,同时又具备丝织物细腻动人的特点,工艺复杂,尤为珍贵。这些织物唐卡,构图严谨,花纹精致,色彩绚丽,质地紧密而厚实,富有强烈的装饰性。有的还在五彩缤纷的花纹上,用珠玉宝石镶嵌其间,珠联壁合,相映成趣,显得格外华丽精美。西藏的织物唐卡多为内地制作,后来西藏也能生产刺绣和贴花一类的织物唐卡。另外还有一种印刷着色唐卡。这种唐卡要经过绘画、木刻、印刷、着色、装裱等几道工序。

西藏唐卡的题材是多方面的。有取材于西藏社会历史和生活习俗的历史画和风俗画,也有反映天文历法和藏医藏药的科学唐卡。据史作画,以画言史是西藏唐卡的一个显著特点。反映西藏历史的唐卡,有通史性的,作者把西藏各个历史阶段的重大事件,一件件形象地描绘出来。有断代性的历史唐卡,即描绘某一历史阶段的几个重要片断,说明有关的历史事件。还有一种人物传记唐卡,即把某个重要历史人物一生中突出的活动表现出来。另外,布达拉宫收藏的天体运行图,每个行星分别画有象征十二天宫的动物图形,均按各自的轨道有规律地运行,这类唐卡是西藏古代的绘画艺术,也是研究古代天文历算的重要文物。罗布林卡收藏了一整套藏医药唐卡,共60几幅,包括医学原理、人体结构、经络穴位、医疗器械、各种药物。公元17世纪,第斯·桑结嘉措时期,集中了洛扎丹增洛布等各地著名的画师,系统地绘制了一套完整的医药唐卡。这在世界古代医药史上也是不多见的。

西藏唐卡的主要内容是反映宗教这一主题,即使是描写西藏历史,反映科学方面的唐卡,也都带着浓厚的宗教色彩。作为西藏民间美术的代表,唐卡是前人留下来的历史遗产,是研究古代绘画艺术的宝贵资料。人们通过唐卡艺术这扇窗户,去认识、探索这份遗产的真正价值,继承和发展西藏的绘画艺术。

阿里托林寺壁画,是犍陀罗艺术风格。

西藏壁画作为一种非常普及的绘画形式大量保存于寺院中,内容以宗教题材为主,也有传记画、风俗画等,对研究西藏历史有重要作用。绘画之传统颜料为矿物研磨而成,也有用植物加工制成,颜料内调入动物胶和牛胆汁,久不褪色。西藏壁画的形成、发展和繁荣与藏传佛教的衰荣紧密关联,更与寺庙的兴建、扩建、重建有着不可分割的关系。

西藏那些著名古代建筑,特别是寺院,至今还保存着许多古老壁画,仅大昭寺一地就存有4400平方米的壁画。藏族画师在创作这些壁画的过程中,在继承本民族绘画传统的同时,也不断借鉴印度、尼泊尔等地的绘画技艺,逐步形成了西藏壁画的的独特风格。

在现存的西藏壁画中有不少是表现释迦牟尼等佛教人物生平的传记画,另外一些则是表现藏族的生活、风俗、文化娱乐活动和体育竞技活动。西藏壁画中着重表现重大政治事件和活动的也不少,其中文成公主进藏一事似乎最受重视,布达拉宫、大昭寺、罗布林卡都将这个题材绘在醒目位置。

由此可见,西藏壁画的题材是十分广泛的,反映的内容涵盖了历史事件、人物传记、宗教教义、西藏风土、民间传说、神话故事等等,涉及政治、经济、历史、宗教、文艺、社会生活各个方面。CDN-WWw.2586.wang西藏壁画也因此堪称反映西藏历史的画卷。

西藏岩画的早期发现集中在20世纪的前40年,发现者大都是在西藏境内进行考察的外国学者。如19世纪末的英国考古学家弗兰克,20世纪前期的意大利藏学家G杜齐、彼得·奥夫施莱特(Peter Aufshnaiter),都曾几次深入西藏腹地进行考察,并获得极为丰富的第一手资料。1992年起,美籍藏学家温森特·贝莱萨游历于藏北高原,考察探索这里的古文化遗址,发现了数量可观的新岩画。我国对西藏岩画的考古发现,在20世纪80年代逐渐拉开帷幕。

西藏高原铜石并用时期,“以石为居”、“以石为棺”、“以石为祭”、“以石为画”的“石文化”环境中,西藏的岩画不过是这一文化背景中的一个组成部分。以岩石为载体的刻画艺术,更具有绘画的记述与表意的功能,也更具备直接记录和揭示精神内涵的功能。诚如四川大学考古系教授李永宪所指出的那样,“岩画其实是一种高原古遗址的特殊形式,它可能与墓葬、居住址、祭祀遗迹甚至某些石器地点等具有‘共时性’、‘共地性’,这些遗存构成的共同体,各自又代表着不同的文化因素,记录和反映了同一时段、同一地域人群的多种活动”。

近年来,温森特·贝莱萨在西藏北部高原的考察成果也证实,北部高原的古代文化遗迹,主要是由石建筑遗存或列石、独石、石圈等“巨石遗迹”等内容构成。也就是说,在西藏的北部高原地区,其前佛教文化时期(公元7世纪以前)的文明形式主要是由石居建筑、石丘或石棺墓葬、石造祭坛、独石或列石祭场等物质文化构成,这是一个以岩石、巨石、累石、砌石等“石”料为其物质基础的文化存在形式。

西藏岩画在艺术方面的主要特征首先表现在造形风格上,即造形的总体特征表现为简练、拙朴。无论是涂绘岩画还是凿刻岩画,其主要的造形方法不外乎两种,即“以线造形”和“以面造形”,少数图像也存在二者结合的造形手法。无论是以线条来表现图像还是以平涂或琢刻的“剪影式”效果来表现图像,两种方法一般都只表现物体的外观轮廓和基本体态,如对人物、动物的描绘,主要是对其体形特征和动作姿态予以表现、不太注重对细部末节(如眼、耳、嘴、指等)的刻画,所以对动物种属和人物身份的判断识别,主要是依据其体形和动作姿态的特征。坚硬粗砺的岩石和有限的工具使得人们在岩石上作画时不可能像后期用纸、笔、布等材料作画那样从容不迫,因此最佳效果的造形就是最简洁、最准确的造形,这也正是西藏岩画在造形上体现的主要风格和特征。岩画的作者能十分简练地运用线条或块面刻画出各种姿态生动的人物、动物及生活场景,体现了高原先民们高超的形象概括能力和造形技巧的水平。

由于西藏独特的历史文化原因,在和平解放之前,西藏的美术是绝对依附于宗教的,具体地说,“受宗教信仰启迪,为宗教信仰服务”是庙堂美术家和民间美术家世世代代的创作主旨,也是他们的供养方式和生存手段。尽管绘画流派众多,但画家们古往今来依据的仍然是一本本严格的造像经而难越雷池。如此,我们便发现在广袤的雪域大地上有浩若烟海的表现佛国世界的宗教壁画、唐卡、塑像与石刻艺术,但在西藏的传统意义上却很难看到一幅甚而是一角具备单纯审美价值的艺术绘画,这正是神本主义文化生态的一大特征。

西藏唐卡

阿里托林寺壁画,是犍陀罗艺术风格。

西藏壁画作为一种非常普及的绘画形式大量保存于寺院中,内容以宗教题材为主,也有传记画、风俗画等,对研究西藏历史有重要作用。绘画之传统颜料为矿物研磨而成,也有用植物加工制成,颜料内调入动物胶和牛胆汁,久不褪色。西藏壁画的形成、发展和繁荣与藏传佛教的衰荣紧密关联,更与寺庙的兴建、扩建、重建有着不可分割的关系。

西藏那些著名古代建筑,特别是寺院,至今还保存着许多古老壁画,仅大昭寺一地就存有4400平方米的壁画。藏族画师在创作这些壁画的过程中,在继承本民族绘画传统的同时,也不断借鉴印度、尼泊尔等地的绘画技艺,逐步形成了西藏壁画的的独特风格。

在现存的西藏壁画中有不少是表现释迦牟尼等佛教人物生平的传记画,另外一些则是表现藏族的生活、风俗、文化娱乐活动和体育竞技活动。西藏壁画中着重表现重大政治事件和活动的也不少,其中文成公主进藏一事似乎最受重视,布达拉宫、大昭寺、罗布林卡都将这个题材绘在醒目位置。

由此可见,西藏壁画的题材是十分广泛的,反映的内容涵盖了历史事件、人物传记、宗教教义、西藏风土、民间传说、神话故事等等,涉及政治、经济、历史、宗教、文艺、社会生活各个方面。CDN-WWw.2586.wang西藏壁画也因此堪称反映西藏历史的画卷。

西藏岩画的早期发现集中在20世纪的前40年,发现者大都是在西藏境内进行考察的外国学者。如19世纪末的英国考古学家弗兰克,20世纪前期的意大利藏学家G杜齐、彼得·奥夫施莱特(Peter Aufshnaiter),都曾几次深入西藏腹地进行考察,并获得极为丰富的第一手资料。1992年起,美籍藏学家温森特·贝莱萨游历于藏北高原,考察探索这里的古文化遗址,发现了数量可观的新岩画。我国对西藏岩画的考古发现,在20世纪80年代逐渐拉开帷幕。

西藏高原铜石并用时期,“以石为居”、“以石为棺”、“以石为祭”、“以石为画”的“石文化”环境中,西藏的岩画不过是这一文化背景中的一个组成部分。以岩石为载体的刻画艺术,更具有绘画的记述与表意的功能,也更具备直接记录和揭示精神内涵的功能。诚如四川大学考古系教授李永宪所指出的那样,“岩画其实是一种高原古遗址的特殊形式,它可能与墓葬、居住址、祭祀遗迹甚至某些石器地点等具有‘共时性’、‘共地性’,这些遗存构成的共同体,各自又代表着不同的文化因素,记录和反映了同一时段、同一地域人群的多种活动”。

近年来,温森特·贝莱萨在西藏北部高原的考察成果也证实,北部高原的古代文化遗迹,主要是由石建筑遗存或列石、独石、石圈等“巨石遗迹”等内容构成。也就是说,在西藏的北部高原地区,其前佛教文化时期(公元7世纪以前)的文明形式主要是由石居建筑、石丘或石棺墓葬、石造祭坛、独石或列石祭场等物质文化构成,这是一个以岩石、巨石、累石、砌石等“石”料为其物质基础的文化存在形式。

西藏岩画在艺术方面的主要特征首先表现在造形风格上,即造形的总体特征表现为简练、拙朴。无论是涂绘岩画还是凿刻岩画,其主要的造形方法不外乎两种,即“以线造形”和“以面造形”,少数图像也存在二者结合的造形手法。无论是以线条来表现图像还是以平涂或琢刻的“剪影式”效果来表现图像,两种方法一般都只表现物体的外观轮廓和基本体态,如对人物、动物的描绘,主要是对其体形特征和动作姿态予以表现、不太注重对细部末节(如眼、耳、嘴、指等)的刻画,所以对动物种属和人物身份的判断识别,主要是依据其体形和动作姿态的特征。坚硬粗砺的岩石和有限的工具使得人们在岩石上作画时不可能像后期用纸、笔、布等材料作画那样从容不迫,因此最佳效果的造形就是最简洁、最准确的造形,这也正是西藏岩画在造形上体现的主要风格和特征。岩画的作者能十分简练地运用线条或块面刻画出各种姿态生动的人物、动物及生活场景,体现了高原先民们高超的形象概括能力和造形技巧的水平。

由于西藏独特的历史文化原因,在和平解放之前,西藏的美术是绝对依附于宗教的,具体地说,“受宗教信仰启迪,为宗教信仰服务”是庙堂美术家和民间美术家世世代代的创作主旨,也是他们的供养方式和生存手段。尽管绘画流派众多,但画家们古往今来依据的仍然是一本本严格的造像经而难越雷池。如此,我们便发现在广袤的雪域大地上有浩若烟海的表现佛国世界的宗教壁画、唐卡、塑像与石刻艺术,但在西藏的传统意义上却很难看到一幅甚而是一角具备单纯审美价值的艺术绘画,这正是神本主义文化生态的一大特征。

西藏唐卡

金汁纸画唐卡《拘那舍牟尼佛》。即以黑色为底,金色为形,俗称黑唐卡。

唐卡是藏族文化中一种著名的艺术表现形式。唐卡(藏语音译)本意有二:一是平坦的意思,二是指政府的诏令,后逐渐演变为专指一种特殊的卷轴书。

唐卡的质地是多种多样的。多数是在布面、绢面和纸面上进行彩画,还有许多刺绣、织锦、绎丝和贴花等织物唐卡。刺绣唐卡是用各色丝线绣成,凡山水、人物、花卉、翎毛、亭台、楼阁等均可刺之于绣。织锦唐卡是以缎纹为经,数色之纹为纬,间错提花而织造。贴花唐卡是用各色彩缎,剪裁粘贴在织物上,组成人物和各种图案。绎丝唐卡是用“通经断纬”的方法,以细蚕丝为经,色彩丰富的吞丝作纬,各色纬线仅于图案花纹需要处与经丝交织。视之如雕镂之像,风貌典雅,富有立体装饰效果,是我国特有的将绘画移植于丝织品的特种工艺美术品。它既保持了原作的风格形状,同时又具备丝织物细腻动人的特点,工艺复杂,尤为珍贵。这些织物唐卡,构图严谨,花纹精致,色彩绚丽,质地紧密而厚实,富有强烈的装饰性。有的还在五彩缤纷的花纹上,用珠玉宝石镶嵌其间,珠联壁合,相映成趣,显得格外华丽精美。西藏的织物唐卡多为内地制作,后来西藏也能生产刺绣和贴花一类的织物唐卡。另外还有一种印刷着色唐卡。这种唐卡要经过绘画、木刻、印刷、着色、装裱等几道工序。

西藏唐卡的题材是多方面的。有取材于西藏社会历史和生活习俗的历史画和风俗画,也有反映天文历法和藏医藏药的科学唐卡。据史作画,以画言史是西藏唐卡的一个显著特点。反映西藏历史的唐卡,有通史性的,作者把西藏各个历史阶段的重大事件,一件件形象地描绘出来。有断代性的历史唐卡,即描绘某一历史阶段的几个重要片断,说明有关的历史事件。还有一种人物传记唐卡,即把某个重要历史人物一生中突出的活动表现出来。另外,布达拉宫收藏的天体运行图,每个行星分别画有象征十二天宫的动物图形,均按各自的轨道有规律地运行,这类唐卡是西藏古代的绘画艺术,也是研究古代天文历算的重要文物。罗布林卡收藏了一整套藏医药唐卡,共60几幅,包括医学原理、人体结构、经络穴位、医疗器械、各种药物。公元17世纪,第斯·桑结嘉措时期,集中了洛扎丹增洛布等各地著名的画师,系统地绘制了一套完整的医药唐卡。这在世界古代医药史上也是不多见的。

西藏唐卡的主要内容是反映宗教这一主题,即使是描写西藏历史,反映科学方面的唐卡,也都带着浓厚的宗教色彩。作为西藏民间美术的代表,唐卡是前人留下来的历史遗产,是研究古代绘画艺术的宝贵资料。人们通过唐卡艺术这扇窗户,去认识、探索这份遗产的真正价值,继承和发展西藏的绘画艺术。

金汁纸画唐卡《拘那舍牟尼佛》。即以黑色为底,金色为形,俗称黑唐卡。

唐卡是藏族文化中一种著名的艺术表现形式。唐卡(藏语音译)本意有二:一是平坦的意思,二是指政府的诏令,后逐渐演变为专指一种特殊的卷轴书。

唐卡的质地是多种多样的。多数是在布面、绢面和纸面上进行彩画,还有许多刺绣、织锦、绎丝和贴花等织物唐卡。刺绣唐卡是用各色丝线绣成,凡山水、人物、花卉、翎毛、亭台、楼阁等均可刺之于绣。织锦唐卡是以缎纹为经,数色之纹为纬,间错提花而织造。贴花唐卡是用各色彩缎,剪裁粘贴在织物上,组成人物和各种图案。绎丝唐卡是用“通经断纬”的方法,以细蚕丝为经,色彩丰富的吞丝作纬,各色纬线仅于图案花纹需要处与经丝交织。视之如雕镂之像,风貌典雅,富有立体装饰效果,是我国特有的将绘画移植于丝织品的特种工艺美术品。它既保持了原作的风格形状,同时又具备丝织物细腻动人的特点,工艺复杂,尤为珍贵。这些织物唐卡,构图严谨,花纹精致,色彩绚丽,质地紧密而厚实,富有强烈的装饰性。有的还在五彩缤纷的花纹上,用珠玉宝石镶嵌其间,珠联壁合,相映成趣,显得格外华丽精美。西藏的织物唐卡多为内地制作,后来西藏也能生产刺绣和贴花一类的织物唐卡。另外还有一种印刷着色唐卡。这种唐卡要经过绘画、木刻、印刷、着色、装裱等几道工序。

西藏唐卡的题材是多方面的。有取材于西藏社会历史和生活习俗的历史画和风俗画,也有反映天文历法和藏医藏药的科学唐卡。据史作画,以画言史是西藏唐卡的一个显著特点。反映西藏历史的唐卡,有通史性的,作者把西藏各个历史阶段的重大事件,一件件形象地描绘出来。有断代性的历史唐卡,即描绘某一历史阶段的几个重要片断,说明有关的历史事件。还有一种人物传记唐卡,即把某个重要历史人物一生中突出的活动表现出来。另外,布达拉宫收藏的天体运行图,每个行星分别画有象征十二天宫的动物图形,均按各自的轨道有规律地运行,这类唐卡是西藏古代的绘画艺术,也是研究古代天文历算的重要文物。罗布林卡收藏了一整套藏医药唐卡,共60几幅,包括医学原理、人体结构、经络穴位、医疗器械、各种药物。公元17世纪,第斯·桑结嘉措时期,集中了洛扎丹增洛布等各地著名的画师,系统地绘制了一套完整的医药唐卡。这在世界古代医药史上也是不多见的。

西藏唐卡的主要内容是反映宗教这一主题,即使是描写西藏历史,反映科学方面的唐卡,也都带着浓厚的宗教色彩。作为西藏民间美术的代表,唐卡是前人留下来的历史遗产,是研究古代绘画艺术的宝贵资料。人们通过唐卡艺术这扇窗户,去认识、探索这份遗产的真正价值,继承和发展西藏的绘画艺术。