泼水节——生命的赞歌

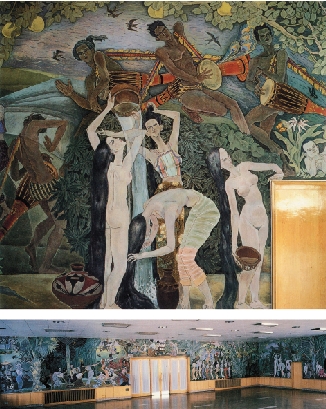

袁运生 泼水节——生命的赞歌 油彩壁画 1979年

北京首都机场航站楼是“文革”后北京最重要的工程,当时机场壁画的任务主要由中央工艺美院来负责,并由张仃先生主持。1979年10月,袁运生、袁运甫等艺术家应邀共同为首都机场创作大型壁画。在应邀创作的几幅作品中,袁运生创作的《泼水节——生命的赞歌》产生了巨大的反响,故前来观看的观众络绎不绝。但在壁画问世不久,美术界却有人对画作中出现的裸体表示质疑,赞成者与反对者相持不下,争论亦随之逐渐升级,最后还上升到了政治层面。结果是作品的部分画面被假墙遮住,直到1990年才被拆除,这件优秀的作品终于得以重现天日。

在《泼水节——生命的赞歌》中,袁运生大胆绘入了3个沐浴的傣家女裸体,这是在中国以往公开的壁画创作中不曾出现的。据知,作品创作的初衷缘于艺术家在云南的写生经历,袁运生曾向媒体表明:“画泼水节这个想法与我当时的心情——中国人民打败了‘四人帮’后的情绪是吻合的,泼水节这个故事是反映傣族人民消灭了魔王之后的欢腾,这种欢腾有一种痛定思痛的背景,泼水是为了清除在人身上留下的恶臭、污垢和痛苦。CDN-wwW.2586.WAng”在创作上,艺术家将西方的造型方法与中国的线描艺术相结合,并通过构图与色彩的综合处理,在近100平方米的巨大墙壁上,表现出一种极具装饰性和时代精神的壁画作品。可以说,这不仅是对傣家人的精神、情操的赞颂,抑或是对生命的敬畏和礼赞。此外,也从一个方面表现出人们对自由、幸福和未来的追求与向往。特别值得一提的是,在形象处理上,艺术家删繁就简,在保留基本特征的基础上进行了艺术化的处理,这也使得画面在简约中有着个性化的充分表现。

时至今日,艺术界中的一些人仍然将机场壁画与董希文的《开国大典》并称为建国后最重要的两件艺术品。这是由于它在当时的宣传中成了改革开放的标志。如今看来,它就像一面镜子,生动地折射着转型期艺术的处境与观念变革的过程。

袁运生,1937年生于江苏南通。1962年毕业于中央美术学院油画系董希文工作室。1979年参加首都机场壁画创作,先后在中央工艺美术学院、中央美术学院壁画系任教。1982年应邀访美并任教于哈佛大学等几所大学。1988年起在纽约当职业艺术家。1996年9月返国任中央美术学院油画系第四画室主任、教授。

袁运生 泼水节——生命的赞歌 油彩壁画 1979年

北京首都机场航站楼是“文革”后北京最重要的工程,当时机场壁画的任务主要由中央工艺美院来负责,并由张仃先生主持。1979年10月,袁运生、袁运甫等艺术家应邀共同为首都机场创作大型壁画。在应邀创作的几幅作品中,袁运生创作的《泼水节——生命的赞歌》产生了巨大的反响,故前来观看的观众络绎不绝。但在壁画问世不久,美术界却有人对画作中出现的裸体表示质疑,赞成者与反对者相持不下,争论亦随之逐渐升级,最后还上升到了政治层面。结果是作品的部分画面被假墙遮住,直到1990年才被拆除,这件优秀的作品终于得以重现天日。

在《泼水节——生命的赞歌》中,袁运生大胆绘入了3个沐浴的傣家女裸体,这是在中国以往公开的壁画创作中不曾出现的。据知,作品创作的初衷缘于艺术家在云南的写生经历,袁运生曾向媒体表明:“画泼水节这个想法与我当时的心情——中国人民打败了‘四人帮’后的情绪是吻合的,泼水节这个故事是反映傣族人民消灭了魔王之后的欢腾,这种欢腾有一种痛定思痛的背景,泼水是为了清除在人身上留下的恶臭、污垢和痛苦。CDN-wwW.2586.WAng”在创作上,艺术家将西方的造型方法与中国的线描艺术相结合,并通过构图与色彩的综合处理,在近100平方米的巨大墙壁上,表现出一种极具装饰性和时代精神的壁画作品。可以说,这不仅是对傣家人的精神、情操的赞颂,抑或是对生命的敬畏和礼赞。此外,也从一个方面表现出人们对自由、幸福和未来的追求与向往。特别值得一提的是,在形象处理上,艺术家删繁就简,在保留基本特征的基础上进行了艺术化的处理,这也使得画面在简约中有着个性化的充分表现。

时至今日,艺术界中的一些人仍然将机场壁画与董希文的《开国大典》并称为建国后最重要的两件艺术品。这是由于它在当时的宣传中成了改革开放的标志。如今看来,它就像一面镜子,生动地折射着转型期艺术的处境与观念变革的过程。

袁运生,1937年生于江苏南通。1962年毕业于中央美术学院油画系董希文工作室。1979年参加首都机场壁画创作,先后在中央工艺美术学院、中央美术学院壁画系任教。1982年应邀访美并任教于哈佛大学等几所大学。1988年起在纽约当职业艺术家。1996年9月返国任中央美术学院油画系第四画室主任、教授。