复制版画与创作版画

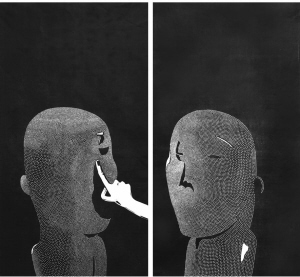

朱宏安《食指》 黑白木刻

朱宏安《食指》 黑白木刻

清 杨柳青年画《三岔口》

版画的面孔

文 辜居一 (中国美术学院版画系副教授,浙江省美术家协会会员)

如果我们了解版画发展过程的话,就会知道每个版画品种都经历了由复制到创作这样两个发展阶段。早期的中国木版画技术,就是印刷技术。当时有关图像的制作,都是由出版商组织画者、制版者、印者分工合作而成。制版者与印者只按画者的画稿制版与印刷,以达到复制和传播的目的,故也称作复制版画。无论是家喻户晓的民间年画(图一),还是专供文人雅士享用的小说插图、图谱图笺,都属于这个范畴。早期木版画的这种“复制”状态,在中国延续很久,直到李叔同、鲁迅等文化巨匠将创作版画的理念从海外传入国内。

早期中国的印刷技术传到海外,启动了海外印刷行业的发展和更新,并因而促进了“创作版画”在欧洲的萌芽。CdN-wwW.2586.wAnG发明于十五世纪的铜版画技术,以及起源于十八世纪末的石版画技术,都是欧洲人出于复制和印刷传播的目的,作为替代木版印刷术的新手段,首先开始在印刷行业使用的。而当艺术家们接触到这些技术,并开始主动地运用制版和印刷时的独特效果进行自己的创作时,这些技术就开始与艺术家结盟,成为版画家手中的“特殊的笔”。所以,即便这些技术因为更新的印刷技术问世而逐渐退出印刷行业之后,它们也仍然生气勃勃地存活在艺术创造的领域里。

二十世纪20至30年代,丝网印刷被广泛应用于纺织印染工业和印刷商业广告、绘画等复制品当中。当时的艺术家常被邀参与设计有时代气息的图案,然后限量而非大批量生产。真正运用丝网印刷术进行版画创作的代表画家是美国的安迪·沃霍尔,他经常使用丝网版画来创作名人肖像和人们熟悉的事物。

由版画家一人自任画稿、制版和印刷的方式,使这每一个环节都能成为他创作的手段,使作品发挥出独特的表现效果,创作版画由此得名。鲁迅先生借鉴海外创作版画理念和方法,于1931年在上海倡导并引发了中国的新兴木刻运动,标志着我国的创作版画的起步,开启了中国创作版画绵延八十多年的发展历程。

复制版画逐步向创作版画转变的过程,是时代与技术语境转换后对艺术自身的一种诉求。版画一旦成为独立的艺术形态,艺术就会渐渐地将其纳入发展的自律轨道,复制版画与创作版画的界定也不断分明起来——作为复制技术的木版、铜版、石版、丝网印刷和数码印刷,是指一种历史悠久的绘画传播手段和具有实用功能的近现代印刷技术,其唯一追求是尽可能地模仿原作的面貌,最好是真假难辨。而作为绘画艺术门类的创作版画,则是指一种集绘、刻、印于一体的、独立的创作形式,本身就是原作(图二)。

近年来,辨析版画与印刷复制品的问题在国内版画界和一些报刊、网络传媒上经常出现,对待复制版画和创作版画的各种观点不时在相互碰撞。面对有的商家模糊复制版画与创作版画的内涵的做法,中国国家版画院执行院长广军先生认为,某画家授权某艺术机构用丝网印刷复制自己的水墨或油画作品,并且借用版画形式(附有艺术家签名、标明编号),虽符合版画技术要求,但不具备版画创作的艺术要求。复制后,水墨或油画原作的精神得以传达,也不无价值和用处,只是应叫做“有限复制的美术品”为妥。

清 杨柳青年画《三岔口》

版画的面孔

文 辜居一 (中国美术学院版画系副教授,浙江省美术家协会会员)

如果我们了解版画发展过程的话,就会知道每个版画品种都经历了由复制到创作这样两个发展阶段。早期的中国木版画技术,就是印刷技术。当时有关图像的制作,都是由出版商组织画者、制版者、印者分工合作而成。制版者与印者只按画者的画稿制版与印刷,以达到复制和传播的目的,故也称作复制版画。无论是家喻户晓的民间年画(图一),还是专供文人雅士享用的小说插图、图谱图笺,都属于这个范畴。早期木版画的这种“复制”状态,在中国延续很久,直到李叔同、鲁迅等文化巨匠将创作版画的理念从海外传入国内。

早期中国的印刷技术传到海外,启动了海外印刷行业的发展和更新,并因而促进了“创作版画”在欧洲的萌芽。CdN-wwW.2586.wAnG发明于十五世纪的铜版画技术,以及起源于十八世纪末的石版画技术,都是欧洲人出于复制和印刷传播的目的,作为替代木版印刷术的新手段,首先开始在印刷行业使用的。而当艺术家们接触到这些技术,并开始主动地运用制版和印刷时的独特效果进行自己的创作时,这些技术就开始与艺术家结盟,成为版画家手中的“特殊的笔”。所以,即便这些技术因为更新的印刷技术问世而逐渐退出印刷行业之后,它们也仍然生气勃勃地存活在艺术创造的领域里。

二十世纪20至30年代,丝网印刷被广泛应用于纺织印染工业和印刷商业广告、绘画等复制品当中。当时的艺术家常被邀参与设计有时代气息的图案,然后限量而非大批量生产。真正运用丝网印刷术进行版画创作的代表画家是美国的安迪·沃霍尔,他经常使用丝网版画来创作名人肖像和人们熟悉的事物。

由版画家一人自任画稿、制版和印刷的方式,使这每一个环节都能成为他创作的手段,使作品发挥出独特的表现效果,创作版画由此得名。鲁迅先生借鉴海外创作版画理念和方法,于1931年在上海倡导并引发了中国的新兴木刻运动,标志着我国的创作版画的起步,开启了中国创作版画绵延八十多年的发展历程。

复制版画逐步向创作版画转变的过程,是时代与技术语境转换后对艺术自身的一种诉求。版画一旦成为独立的艺术形态,艺术就会渐渐地将其纳入发展的自律轨道,复制版画与创作版画的界定也不断分明起来——作为复制技术的木版、铜版、石版、丝网印刷和数码印刷,是指一种历史悠久的绘画传播手段和具有实用功能的近现代印刷技术,其唯一追求是尽可能地模仿原作的面貌,最好是真假难辨。而作为绘画艺术门类的创作版画,则是指一种集绘、刻、印于一体的、独立的创作形式,本身就是原作(图二)。

近年来,辨析版画与印刷复制品的问题在国内版画界和一些报刊、网络传媒上经常出现,对待复制版画和创作版画的各种观点不时在相互碰撞。面对有的商家模糊复制版画与创作版画的内涵的做法,中国国家版画院执行院长广军先生认为,某画家授权某艺术机构用丝网印刷复制自己的水墨或油画作品,并且借用版画形式(附有艺术家签名、标明编号),虽符合版画技术要求,但不具备版画创作的艺术要求。复制后,水墨或油画原作的精神得以传达,也不无价值和用处,只是应叫做“有限复制的美术品”为妥。