从宋文治藏陆俨少作品所引发的思考

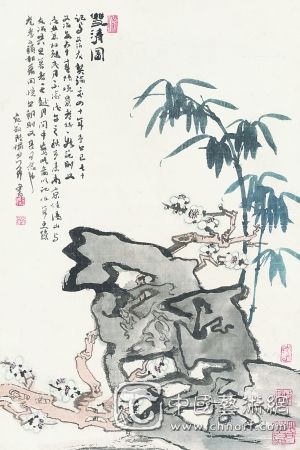

陆俨少《双清图·梅竹》

宋文治是新金陵画派重要的艺术家,还是一位大收藏家。宋文治先生曾经收藏了百件陆俨少先生的精品。这些作品不仅精彩,而且其中多件甚至未收入2008年出版的《陆俨少全集》。北京画院美术馆正在举办的宋文治藏陆俨少作品展中,最值得研究的问题或许就是陆俨少与宋文治的关系以及宋文治为什么会拥有如此多的陆俨少的精品。

吴洪亮

北京画院美术馆自2007年以来推出的“20世纪中国美术大家系列展”到今年已为30余位艺术家举办了展览。在展览的背后,是研究。这里不仅包括对研究内容的选择和圈定,更通过这一过程逐渐摸索出北京画院美术馆具有个性化的研究展览方式。之前,我们把这种从个案入手的方法称作“以个案勾勒全景”,即通过对个案研究的方式进入,逐渐串联起一条线甚至一个面,从对一位艺术家的某一局部创作入手到对于整个20世纪中国美术直至世界美术的观照。

金陵画派重要的艺术家宋文治先生还是一位大收藏家。宋文治先生曾经收藏了百件陆俨少先生的精品。现主要保存在宋玉麟先生和他的弟弟宋玉明先生处。这批作品使我们兴奋不已,不仅精彩,而且其中多件甚至未收入2008年出版的《陆俨少全集》,使我个人感到此展必然成为2013年北京画院美术馆展览的亮点。Cdn-WWw.2586.wanG

对于此展有多个问题值得研究,最重要的是陆俨少与宋文治的关系以及宋文治为什么会拥有如此多的陆俨少的精品,更使我们好奇。所以,我们还是从“一叶”的细节入手,去寻找其中的意味。在此次展览中有一件非常重要的作品是陆俨少为宋文治绘于1950年的长卷《松隐图》。作品气象之恢宏、用笔之绝决,目及之处无不令观者流连忘返,堪称陆俨少前期作品之佳作。其中人物行、坐、抚琴、冥想,无不生动准确。哪怕是徜徉山水之间的一只小狗都是如此的不同凡响。陆俨少是年41岁,宋文治31岁,更重要的是画中的题跋道出了画此图的原因以及两位艺术家之间的关系。陆俨少在这一年的六月和十月两次题跋。第一次写道:“《松隐图》为文治尊兄作。庚寅六月,骫骳道人陆俨少并记于槎上之圭白农场。”此处重点在于强调了此图是为宋文治而画。这与宋文治的回忆文字是可以对照的。“陆先生为了纪念我最初三次陆家拜访的事,特别画了一个长卷送我,以为定交信物。长卷是以我当时的斋名而作,名为《松隐庐图》。”这里所提到的“最初三次陆家拜访”在《陆俨少论艺》中有十分清晰的叙述:“此时太仓宋文治在安亭师范学校任图画教师,偶来南翔,看到木牌书字,十分赏识。后来他在怀少小学吃饭,席间有我一位族兄,手里摇着一把折扇,宋拿来一看,是我画的山水,心中异之。于是他问知我的住处,两次上门,我都不在,第三次方始见面。”当年宋文治可谓“三顾茅庐”一般去寻师,可见求艺之切。宋文治的确想拜陆俨少为师,但陆俨少则说“我对前辈王同愈老先生‘不为人师’的教导印象极深,所以坚决辞让,未允所请。我说:将尽我所学无保留的教你,但不必有师弟子的名称。你要拜师,我可介绍你一人,苏州吴湖帆先生。”所以后来宋文治成为了吴湖帆的弟子。与比自己大十岁的陆俨少则是亦师亦友的关系。在陆俨少给宋文治的画作中常题:文治道兄属写,画为文治道兄,在此幅则提“尊兄”二字,可谓中国文人之间的传统。题跋中还有“记于槎上”,“槎”乃木筏,此画的题跋如果真书于陆俨少“圭白农场”水面的木筏之上,两个文人的交往之逸趣,实在令人神往。陆俨少前半生两次进山开农场,希望不为卖画所累,渴求艺术创作之纯净,虽未能成功,但足见其追求。或许也正是这份希冀,使我们在此画中看到更多的是文人的野逸之气。

在上次题跋的四个月后的10月,陆俨少再提:“与子永为好,画图写此心。山中思托迹,松下共长吟。偃塞风霜干,回翔翰墨林。往来俱不远,岁晚肯相寻。文治与仆所居皆在吴中百里之内,而相见岁殆三四而已,近许见过弊(敝)庐。庚寅十月,陆俨少”。“永为好”三字,的确实证了两人不同一般的关系,为友而做,能有如此倾尽心力的佳作,毫无应酬之感,实属难得。后面的诗与文也基本同回忆相吻合:“安亭距离南翔不过二三十华里,火车半个小时可达,每星期他常从安亭来到南翔,借些我的画稿回去临摹。以前他没有画中国山水画的基础,我无保留地尽心教导,他也用心研习,进步甚快,学到我的风格面貌。”“这个长卷,冒广生、叶恭绰、沈尹默、启功等十几位全国名家都题了字,吴湖帆老师还题了引首和签。这个卷子,在我个人而言,固然是珍贵的纪念;而同道的艺友则无不称绝,看为当今艺林之瑰宝。”

松石斋藏的陆俨少先生的作品不仅精,而且数量可观。对此陆俨少的回忆可以为佐证。“此时我已迁往上海,他每次到上海来,不到吴湖帆家中,还是到我家。我为他示范,当场画些册页扇面之类。我墙上挂的画,他要,我总让他拿去。这样,他收藏我这时期的画迹最多,大小总在百幅以上。”

宋文治的回忆亦可为证:“我在调入江苏国画院之前,与陆先生相交约十年,他馈赠我不少精彩画作。其中包括一批扇面,里面有郭熙、王蒙、李唐、范宽等各家的笔法。另外的一些册页,很大的一部分,都是从李唐开始,到元四家,以及明代董其昌、清代石涛等等,但这样的大批画作,竟能无一近同。最特别的是,他画哪一家就像哪一家,但是拆开来分析,还是他自己的笔墨。从他的画作里,可以了解到古代各大家的基本面貌,对传统的了解,帮助很大。”

从以上宋文治的回忆中可感受到两人通过作品对画艺的切磋,更引出宋、陆两人交往的一段佳话,就是宋文治调入江苏省国画院,也得到了陆俨少的鼎力支持。“1956年,我受聘到安徽合肥工作,也带了他同行。后来回到上海,我把他介绍给刘海粟,由刘老出面,推荐他进入江苏省国画院。这封推荐信,由我起草,刘老签了个名。”陆俨少此回忆确有其事,而且此信并未遗失,被时任领导的亚明的儿子发现,转赠给了宋文治的儿子宋玉麟先生。宋玉麟评价说:“这封信是陆俨少先生亲自执笔写的,因此极其珍贵。从信中可以看出陆老对父亲很了解,也很欣赏。”足见陆俨少的确是宋文治人生中的贵人。

在此次展出中还有一个手卷值得一提,《蕉阴雅集图》与《松林游侣》,两件作品风格有异,又有连续性,可谓对画成趣。从《蕉阴雅集图》中的题跋可知此画是宋文治请陆俨少画的。并提到自己要去四川写生,这也勾起了陆俨少的回忆,“当群山之处,四季暄暖,无有雪霜,故芭蕉经冬不凋,高干齐檐,绿阴平展,有岭南之风矣。文治此去当知予言之不谬也。”可见陆俨少对造化感知的敏锐。在后一幅《松林游侣》中,陆俨少的用笔更为洒脱,以纯水墨绘成,与前一幅的彩墨形成对比。对于此卷笔者有两点小的说明:其一,陆俨少在《松林游侣》中题为“蕉林雅集图”与合卷之“蕉阴雅集图”,“林”字与“阴”字,不知是笔误还是有另一卷。笔者认为大约是笔误而已。以此图可对照陆俨少1984年创作的《蕉林雅集图》可知源出于一本。并且这一本是将这个对卷合二为一了。其二,我的理解与《陆俨少全集》有些不同。我个人的理解是《松林游侣》是绘于1980年,而非仅是题跋为1980年。如果是这样,这两幅作品间笔墨的变化,也代表了陆俨少十七载风格演变的痕迹。陆俨少先生所写“阅十七年复写此,俾合成对卷”。从1963年到1980年,正好越过了“文革”的那些年,可想见两位艺术家当时的心境是非常复杂的。所以,此合卷也更有了些许回味之处。

对于这幅无论是《蕉阴雅集图》还是《蕉林雅集图》,后人都十分推崇。美术史家、陆俨少的弟子万青屴先生就曾提到:他特别推崇陆俨少的生平杰作之一《蕉林雅集图》(手卷1963年,宋文治藏),认为此作以“独特的风格面貌,深厚精湛的笔墨技巧,达到了远接传统,又别开生面的自由境界”。而此卷所绘的正是清代大收藏家梁清标(号蕉林)在其书屋中与好友雅集,赏鉴书画的胜景。宋文治写信请陆俨少画这幅有关梁清标的《蕉林雅集图》,或许有自比之意。宋文治曾被人戏称有“收藏癖”,不仅收藏陆俨少,更有明清以来的名家作品,如古代的文徵明、董其昌、郑板桥、吴昌硕、任伯年、赵之谦等,近现代的傅抱石、齐白石、吴作人、唐云、黄胄等。宋文治收藏书画,用他的话说:“求得佳作,置于案头,信手可翻,似师似友,获益匪浅。”由此可知他不但是位大画家也是位因画而成的大藏家。