于传承中得文心

——陈风新的山水画创作

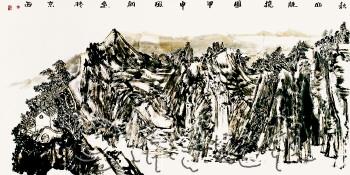

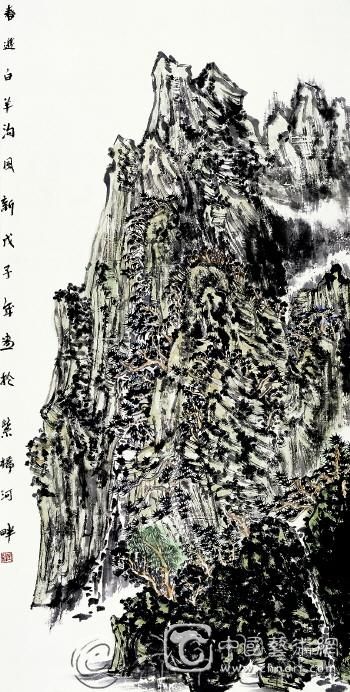

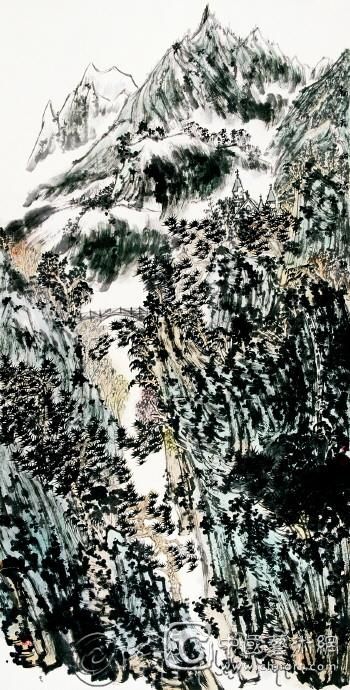

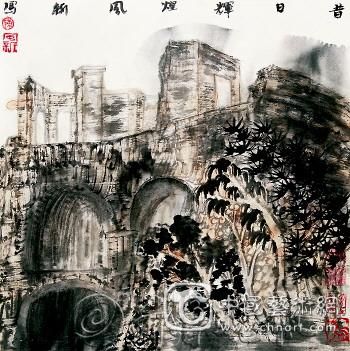

画家陈风新为人豪爽敦厚、心性朴素,而他的山水画与性情一样,集劲健与苍润为一体,注重传统和人文体验的感知,不断在文与理中追寻中国画的精深。他在国家画院这片沃土上,在前辈大师的谆谆教诲、理法传承中,探寻着更新的境界。CDN-wWW.2586.WaNG

大师的随行者

与别人不同的是,陈风新是自工作中走向了艺术。自1981年进入国家画院工作起,陈风新就一直饱受艺术的浸润与滋养,艺术也成为其生命不可或缺的一部分。俗语言,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。陈风新最早在国家画院从事摄影编辑工作,经常与李可染、叶浅予、黄胄、陆俨少等老一辈艺术家接触,为他们拍摄作品和肖像。在这个过程中,陈风新不但用镜头记录下老艺术家在生活中的美好影像,保留下了很多难得的文化遗产,更有机会近距离地接触绘画,并从中体会到中国文化的精神,为走上绘画之路打下了基础。而这种无可比拟、得天独厚的条件,也使陈风新形成了艺术的独特认知视角。在进出画院每个老艺术家画室工作、求学的过程中,陈风新产生了深刻的艺术体会,他说,每位艺术家的经历不同,作品风格也不同,在每位艺术家的创作中,会读出一种文人精神,在体会玩味、交流互动中更受这种精神力量的感召,完全融入这个文化机构的氛围中。因此,陈风新的作品绝不是一家之风,而是具备了综合能力的较高艺术素养,一出手便显现出不与人同的气势。陈风新真正学习中国山水画是1996年前后的事,一般而言,十多年左右的学习对画家来说,大多还只能在物象形迹、古人范式中徘徊,而陈风新不仅能深刻体味书画意趣,还能另立新风,个中原因不言自明。

成竹在胸 苍润气魄

陈风新的山水具有北方山水的苍茫气势,有棱有角,坚实而硬朗;然华滋氤氲,云水涌动的气韵又显现一派南国风光。因摄影需要,陈风新经常游走在大江南北之中,而他的山水画与这种各地采风经历有着很大关系:在拍摄取景、旅行的过程中,陈风新能够清晰印证自己脑中的文人古画,体会画中的文化底蕴和审美情趣;摄影的构图成像技术也是他绘画构图的基础,并使其在画面的布局上事半功倍。当然,不管是用相机还是画笔,他都想表达出自己对自然、生活和生命的热爱。

陈风新的作品并非人们根据其样貌性情推断出的“粗笔大墨式”和“豪放派”,而是既有中国传统山水画中的文人气息,同时具备当代文化的痕迹,他通过体悟前贤经典,并以自己的独特认知方式直接从理法层面切入中国山水画的深层内核。对此,画家自我解释为“在国画领域中与诸多大师接触,想不文雅都不行。”陈风新的山水画注重画面结构,每幅作品的画面物象结构和丘壑转折结构都意匠独运。整体画面的起承转合确定而坚凝,层次分明,这些体现出了一位优秀山水画家在章法经营、结构安排上的超凡能力。虽然讲究用笔、熔炼等多重因素,但陈风新的作品不见刻板,反而更加性情、随意、洒脱:创作时的气韵流贯、下笔不疑,充分体现出其胸有成竹的气势;而众多创作要素在他的精心布局下讲究轻重快慢,并以直白的表现体现出丰富的内容。画家的“馆长”身份由于长时间工作于国家画院,艺术创作、画家活动、美术馆展览等,都成为陈风新生活的一部分。当然,画院工作井井有条、艺术创作受益诸师的背后,也不是轻轻松松,而是需要许多汗水付出的:中国国家画院美术馆动工前,黄胄先生提出扩大馆内面积、调整馆内整体结构的提议,并为展馆的现代化设计提出许多设想。由于当时社会物质贫乏,陈风新在展馆设施完善中花费了大量精力,曾有为买马桶而四处奔波的故事;而2003美术馆加快管理完善工作,举办“回望—中国当代画家作品系列展”时,陈风新在一个月时间内,解决了既要做展览,又要改造环境,还要编辑出版展览画册,且缺乏展览经费的困乏情境,使展览给当时刚刚恢复管理的中国国家画院美术馆带来了蓬勃生机。可以说,工作中的陈风新总是发挥着无穷的热力,而在此种情况下,他也从未中断艺术的创作。由于工作占据大量时间,陈风新每天抽出两三个小时画画;美术馆每年办展较多,陈风新常布展到凌晨,剪彩下来接着画自己的山水;他甚至能在办公室里工作与创作同步进行,稍有片刻闲暇,就抓紧提笔作画,大有一副“众人皆闹我独静”的态势······在“馆长”与“画家”之间,陈风新做到了平衡,而他的艺术历程也就是这样,工作与创作在相互影响、共同进步着,忙碌而惬意。(东野升珍)