经过处理后的山水画原貌

丰子恺的作品与弘一大师的作品神似

20世纪的文化领域,弘一是不能够绕过的风云人物。他的复杂身世,他在众多惊讶的目光中皈依佛门,他各种前瞻性的艺术造诣,对于学术界来说都有着挖掘不完的课题。而关于他出家之后是否还留存绘画作品,一直为后世困惑和探求。

过去,多数人相信弘一出家后,“诸艺皆废,唯书法不辍”。广义在《“看松月到衣”印章题记》记述弘一大师曾推辞其求画之邀:“余自出家未曾事画,已近廿载,屡请画未应。cdn-wWw.2586.WANG”这个记载更使一些学者相信弘一没有绘画传世,而事实上,曾有一件水墨观音,正是弘一出家后所作,先后出现在嘉德和匡时两家大拍卖公司,均以高价为识者所藏。如今,一件弘一大师的山水画现身,更是引起了各界的极大关注。

玄父上款信札中发现山水画

随着艺术品市场的繁荣,弘一在世与友朋交往的书信,已不再神秘,逐渐成为研究弘一生平的重要资料。去年,一批信封散佚、全为玄父上款的信札由其家属提供现世,让研究弘一的专家行家为之一振。

玄父原名尤墨君,时居苏州皮市巷七十二号。曾为中学教员,因与李叔同同为南社社员,故与当时文化名流常有往来。其发表《怎样使中学生练习大众语》引起鲁迅瞩目,并以“白道”署名与之争论。以收藏与研究弘一大师著称的朵云轩曾经拍卖一组致玄父的信封十二件,弘一与玄父之间的交谊始为世人所知。从书法风格和时间可以推断,这批信札恰好对应朵云轩的那批信封,他们本为完整的信件。近年发现弘一赠送玄父的书作就不下20件,由此说明两人交谊不浅,从弘一致刘质平的信札和尤玄父所撰《追忆弘一法师》中,也同样可以得到印证。

致玄父的这批信札,有一件非常特殊,信笺有手绘山水画,这在弘一的所有信札中,不曾有过。从信札的书风看,大约为其52岁前后所写。信中提供两个信息:1.今住浦东;2.信末附言:以后惠书寄:慈溪鸣鹤场金仙寺转交。

金仙寺位于浙江省慈溪市东南15公里之白洋湖畔。查林子青所撰年表,1930秋,弘一曾几次自白马湖法界寺至白湖金仙寺访亦幻法师;1931年(大师52岁),离白马湖至慈溪鸣鹤场金仙寺……9月,在白湖金仙寺撰歌词注释《清凉歌集达指》。显然,注释《清凉歌集达指》需要一定的时间,此信或在9月前小住浦东所发。信札的书风特征显示的年龄和信函透露的地点,与《弘一年谱》所载的时间行程相符。

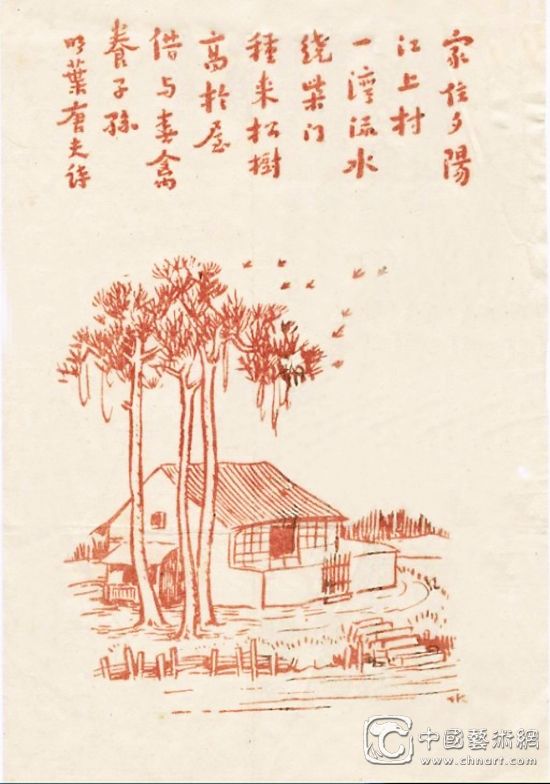

朱砂山水为弘一大师50岁所作

与墨书信札不同的是,信笺的山水画和款式均以矿物质朱砂稍加淡墨绘制而成。整个景观以简朴的山房为主体,旁植三棵松树,房前流溪,款式题跋:“家住夕阳江上村,一弯流水绕柴门。种来松树高于屋,借与春禽养子孙。明叶唐夫诗。”诗中蕴含博爱精神,体现人与自然的和谐。细察其笔性习惯、技法特征,款式与山水明显出自同一人之手。虽然没有署款,但具备了弘一50岁时段的典型书风,其书法形态和韵味,与《弘一遗墨》中几件重要作品完全吻合。如《赠刘质平书法》,款式写明:时年五十,是年九月赠质平居士,时同住白马湖上。《白马湖放生记》则注明:十八年九月二十三日。起头也交代此作写于白马湖。这两件作品具备了完整而清晰的信息:1.时间明确,均为五十岁书写;2.地点明确,均与白马湖相关。

由此,答案已然清晰,朱砂山水则是弘一大师50岁所作。在绘制之后的第三年,书信寄予刘玄父。这是至今为止,笔者发现的弘一出家之后的第二件绘画作品,也是唯一的山水真迹,虽然绘制于信札之上,却已弥足珍贵。

那么,由此引发关于几个问题的思考:对于弘一出家不再作画的传说,我们该相信记载还是相信实物为何不署款?是否因特殊的情境偶尔为之?或者说,画中的这个景象与弘一有何特殊的经历?

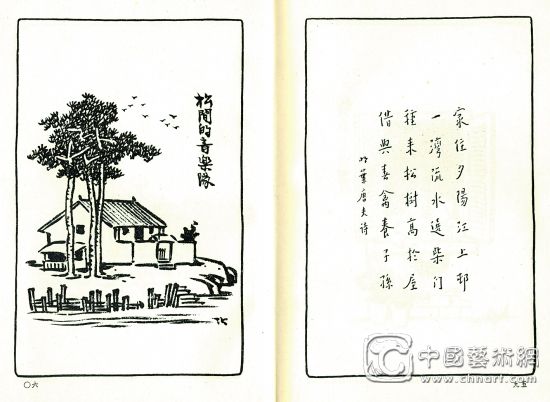

丰子恺有多幅类似题材作品

弘一的这个朱砂山水,有个显著的特征,就是笔墨简洁,意境深远。这种简远的表达方式,可在其弟子丰子恺的作品寻找到明显的影子。

查阅丰子恺的作品,果然找到类似题材的作品,不下5件,不但款式一样,连基本构图也大致相类。其中以《护生画集》入编的一件最为典型。此集共六十页,为丰子恺先生最重要的专集。这部画集共六册,自始至终,长达四十六年。1949年6月,丰子恺在《护生画集》(三)曾自述:弘一法师五十岁时(1929年)与我同住上海居士林,合作护生画初集,共五十幅。我作画,法师写诗。法师六十岁时(1939年)住福建泉州,我避寇居广西宜山。我作护生画续集,共六十幅,由宜山寄到泉州去请法师书写。法师从泉州来信云:“朽人七十岁时,请仁者作护生画第三集,共七十幅;八十岁时,作第四集,共八十幅;九十岁时,作第五集,共九十幅;百岁时,作第六集,共百幅。护生画功德於此圆满。”显然弘一大师的愿望不能实现。而此辑《护生画集》收入作品六十件,应是作于1939年。也就是晚于弘一朱砂山水至少九年时间。这个时间差也显示丰子恺的山水画的来源。

白马湖畔曾聚集数位一流学者

这个图景,弘一亲自描写,同时也被丰子恺反复作画追忆,说明不是一个简单的风景,其湖溪和山房绝非寻常,必定会有他们师生之间共同经历的某些难忘的记忆。

通过查阅资料,弘一大师与丰子恺有交集的地方就是上面弘一两件作品提到的白马湖和白马湖畔几处书斋。

白马湖是经亨颐的家乡。民国时局混乱,社会动荡,经亨颐无奈放弃浙江一师,于1921年回乡,由侨商资助创建春晖中学。白马湖碧波涟漪,群山绿荫。从喧闹的闹市,转身至此,恍若踏进了世外桃源。凭借幽清静寂的天然环境、相同的人文情怀、经亨颐的以身作则,令诸多文人学者纷至沓来,如夏丏尊、丰子恺、朱自清、朱光潜等,均为声名赫赫的一流学者,他们宁愿放弃繁华的都市生活,而自甘淡泊,聚集于此,令寂寂无闻的白马湖和春晖中学自此声望鹊起,“北南开、南春晖”也从此传遍全国。

除了校舍,白马湖岸陆续建筑书斋,为这些文人的研究与传播提供空间。如经亨颐的“长松山房”,何香凝的“双清别墅”,夏丏尊的“平屋”、丰子恺的“小杨柳屋”(后为吴梦非、王元振居住,改称“蓼花居”),范寿康的“稻桶层”、章培的“章家花园”,还有蔡元培题额的陈春澜纪念室“春社”等。可以说,白马湖畔聚集的这些文化精英,是中国新文化运动奇特又光彩的一抹彩虹。20世纪很多重要的文化资产,就是在这个白马湖畔产生的。

春晖中学位于杭甬铁路的上虞驿亭附近,交通便利。而这些精英又多为弘一遁入空门之前的好友,骨子里相互渗透的文化基因,使他们不分佛门内外。归入佛门的七年时间里,弘一先后多次应邀前往小住,每每乐而忘返,心旷神怡,最长一住竟三个月。

多个佐证重现当年创作情景

弘一大师时常漂泊四方,居无定所,健康每况愈下。因此,诸位友生拟在湖畔为大师结庐三椽。征得首肯后,建房自1928年冬开始,1929年春末完工。大师自题名曰“晚晴山房”,大概引语李义山的“天意怜幽草,人间重晚晴”诗句的意境。

因为有了晚晴山房,这些文化精英们,更是将白马湖当做一种精神寄托和希望基地。正如丰子恺所言,大师的“人格和学问,统制了我们的感情,折服了我们的心”。

晚晴山房落成后,弘一法师便离开厦门,途经泉州、福州、温州等地,于9月入住晚晴山房。从后来的一些书信,不难看出大师对于晚晴山房的建筑及白马湖环境的赞赏,如10月11日致夏丏尊信:“对于山房建筑落成,深为庆慰,甚感仁者护法之厚意也。”之后,弘一又几次前往居住。根据林子清《弘一年谱》1929年的条目记载:

六月至白马湖。

九月二十日,为大师五十诞辰,在上虞白马湖,小住晚晴山房。

1930年,51岁,四月初离闽,至上虞白马湖晚晴山房。六月居晚晴山房,据东瀛古版《行事钞》校阅新刊,改正伪误。时刘质平重到晚晴山房,商榷《清凉歌》。

综上所述,朱砂山水的创作时间和所描绘的景观,正好符合白马湖畔建筑晚晴山房的史实,由此可信,弘一大师和丰子恺多次绘制的这个带有湖溪的山房,就是他俩以及诸多文化精英们聚集的理想圣地——白马湖畔的晚晴山房。

值得一提的是,弘一在新旧交替的重要时日,喜欢以朱砂创作,如壬午年元旦,至今尚留存三件朱砂书法。而五十岁则是人生重要的更替点,根据这个特点,朱砂晚晴山房很可能作于1929年九月二十日,即大师50岁生日之时。至于放弃署款,甚至不以单独的绘画作品面世,而是作为信笺图纹装饰,或许正是为了实现自己对友人的“屡请画未应”的承诺。

康耀仁,祖籍泉州惠安,书画家、鉴藏家、艺评人,中国书协维权鉴定委员会委员,中国书协培训中心教授兼导师工作室导师,《法书经典》主编。(康耀仁)