宗其香《嘉陵江上》(1943年)

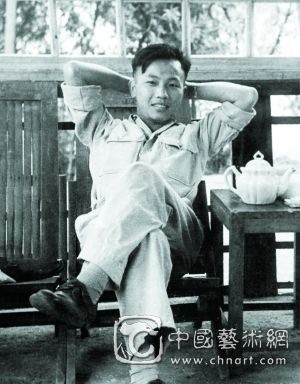

▲1972年春节,宗其香为家人拍摄的照片。

1945年日本投降后,宗其香从昆明回到重庆。cdN-wWW.2586.wang

藏家

装在玻璃镜框里的《嘉陵江上》,为中式笔墨、西式构图的水墨淡彩人物画,画的是上个世纪40年代嘉陵江边纤夫集体拉纤的日常情景。画面人物密集,根据西画透视关系相互映衬,前后遮掩,细细数来,这是由12条老、中、青重庆汉子搭成的苦力班子,构图上的形式感,使我联想到中外美术史上两大可能的来源:

一是宗其香恩师徐悲鸿那些群马奔腾、水墨淋漓的画面;二是俄罗斯巡回展览派首席大师列宾那幅悲天悯人的名作《伏尔加纤夫》。和列宾的“船人同画”相比,宗其香巧妙袭用中国画“深山藏古寺”的传统,将纤夫们所拉之船隐于画外,这就无限扩大了画面的象征空间。

这种象征,在画左上方的款识“嘉陵江上三十二年初春宗其香作于渝州沙坪坝”所隐含的时代密码中,可得到支持和呼应。民国三十二年(1943年),26岁的南京人、中央大学艺术系大三学生宗其香,在重庆首开个人画展“重庆夜景”,一举成名,成为职业画家。虽然还要等到两年后,抗战才胜利,按当时流行的说法此年正当“天亮之前”,但这个民族由于有的是像他那些画中人一样吃苦耐劳的汉子,所以后来果然天亮。

近日在华岩寺“刘清和五百罗汉百米长卷暨山水花鸟画展”上,我见到了《嘉陵江上》的收藏家刘清和先生。上个世纪80年代,他的一位友人和这幅画的相遇,不由得让人惊出一身冷汗。他说:“是我一个老朋友碰到的,在沙坪坝,一个荒篮挑起一挑箩筐,里面有一卷烂杂杂的纸,他一看,上面画得有些人人,心想多少是个画,就花两块钱买了下来。拿回去一看,觉得那些人人画得很好,就来找我看。老朋友跟我是世交,我经济条件比他好一点,长期对他也有所支持,1990年左右,两万块钱,他转让给我了。”

现在,这幅画于沙坪坝,多年后又现身沙坪坝的大画,成了刘清和的镇家之宝。“我的藏画从明代到现当代的都有,这幅画时间不是最远的,价格也不是最高的,但跟我感情最深,它身上,有人与人之间的友谊,也有重庆精神的体现。评论家凌承纬先生那天看了说:这个画是抗战时期徐悲鸿体系的新发现,体现了民族精神和抗战精神。”

这次画展的策展人、嘉华艺术总经理唐健第一次见画时,脑壳都大了。他说:“当时刘清和把这个画拿我看的时候,裹成一团,人人都没有逗拢,到处都是破洞,说别人出几万块钱,想收这个画。我拼起一看,震惊,这个画值几十万,上百万都不为过。因为2005年抗战60周年纪念,我参加过西南地区抗战文物征集活动,见过大量东西,对抗战文物有个大背景的了解,所以我就觉得这个画,应该属于抗战人物画系列,价值很大。”

由于《嘉陵江上》在笔墨、质感和主题上传承有序,时代感极强,所以评论家和策展人,很容易把这位“美术史上的失踪者”归位于其合适的区间,那就是上世纪30至40年代从徐悲鸿《巴人汲水图》、《愚公移山》、蒋兆和《流民图》等画所构成的抗战国画人物谱系中。而宗其香《嘉陵江上》不但是这个谱系重要的一环,也属于徐悲鸿人物画谱系的代表作。

妻儿

家住北京的宗其香之子宗海平的声音从电话那边传来,他对父亲最早的记忆,是不快乐的。他说:“我1962年出生,小时候打记事起,就是父亲最倒霉的时候,文革时关在中央美院的‘牛棚’里。当时他不可能和我讲到当年在重庆的事,一讲就坏事。实际上,他在重庆跟徐悲鸿先生那一段,是他一生中最快乐的时光。”

宗其香当年在重庆的那种快乐,在宗海平传来的其父旧照和自画像上,略为可见。有一张是1945年日本投降后,宗其香从昆明回到重庆茶馆拍的,远处后景有点河边的味道。那个年代,茶馆的栏杆很破,地面没铺砖,但桌上的茶壶却很精致,还有人的神态,很安静。宗其香坐的那把椅子,是重庆人直到上世纪80年代还几乎家家都有的晾椅,看上去非常亲切。

照片上宗其香身着一身美式军便服(他也算是老兵了,1938年就曾考入武昌中央军校即黄浦十五期),那张素描自画像上他也戴着美式军盔,英文落款可以看出是“1945年8月,中国南部”。但有一行“C.S.TSUNG”颇让人费解。宗海平说:“那是我老爸的英文名字。他当时在昆明美军心理作战部工作,天天跟美国人混一起,就要说英文,所以就有了一个英文名。当时他的工作就是画传单上的宣传画,美军空投到敌占区。”

这种传单,现在在民间收藏里面有时可能还找得到,但不知哪些是宗其香画的。一个画家的画作,用飞虎队的战机以空投飘飞的方式发表,而且版面就是日占区,非常传奇。

宗海平和我通话的时候,不时停一下,向身后某个人求证一些时间、地点,隐隐听见一个爽朗干净的女声在回他。“我妈在,她来跟你说说”,这就是宗其香夫人武平梅,出生于书香世家,是我国著名影星、1980年代主演过《保密局的枪声》的向梅的二姐。

年近8旬的老太太一口好听的北京话,当年跟宗其香也算是师生恋。她说:“我是他的学生,12岁就开始跟他学素描,大学也读的是师范美术系,毕业后在北京三里屯中学教美术。”

宗其香给妻子讲到过自己难忘的重庆时期。在妻子的回忆中,在重庆,他是一个孤独的人,“因为他没有经济来源和家世背景,什么都得靠自己。读书也选的是中大艺术系的师范班,因为按民国的传统,师范管吃管住不要钱,但牙膏呀这些生活用品总得自己买吧,他只好从上学起就勤工俭学,打扫教室这些。这也说明了他为什么谈恋爱非常晚,因为自己生活都没着落。他本来有一个女朋友来的,同班同学,但那个女同学家里给她订了一门亲,后来就没有成。其实那个女同学对他挺好的。”

宗其香是徐悲鸿最钟爱的弟子,两人通信密切,“抗战时徐悲鸿在东南亚开画展,宗其香在重庆画了什么速写和水彩夜景,就会寄给徐先生看。他们一些来往的信件,原来家里很多,文革前就捐给徐悲鸿纪念馆了,文革后去看,没有了。”

师徒的通信,就是一部谈艺录。“虽然信没有了,但还能记得大概。比如在信中,徐先生对他说,古人画《春夜宴桃李园》,画了一个月亮在天上,但没有质感,你要是画月亮,得把月亮的光影画出来。徐先生留法学过西画,所以要求弟子画国画时,也要讲究一个质感。徐悲鸿说一句话,宗其香就照着办。所以只要不下雨,每天晚上,他就到嘉陵江边去看夜景,看月亮。”

我要宗海平传一张上世纪六七十年代的全家福给我,他说:“那个年代我们家没有一张四人一起的,只有一张勉强算得上,是1972年春节过后,我妈带着我和我姐小梅,到邯郸五七干校去看老爸,他给我们拍的。”

在这张我称之为《老爸在画外》的全家福上,爱妻和儿女在燕赵雪地上,和远远近近的小树站在一起,10岁的海平,一脸傻笑太可爱。亲人们的笑容,成了宗其香这位曾被打成“黑画家”的大师最温暖的阳光,他咔嚓一声按下快门,自己虽然不在画上,但这张看得见风景的人物照片,也属于他最成功的人物作品。