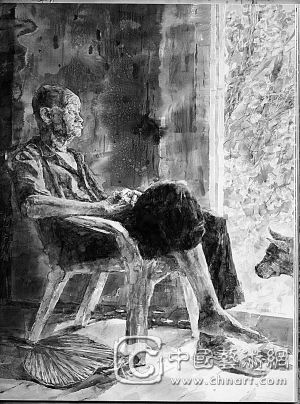

韦俊平画作《留守》(局部)

谈起作画时那种畅快淋漓的感觉,韦俊平描述说:“面对感动的景物,我会尽情挥洒,让水色自由地冲撞、流淌、交融……矿物质颜料的厚重感,色块发出的耀眼光芒,就连在焦虑的心情中等待水彩纸干透绷紧的感觉都让我着迷——这就是我爱上水彩画的理由。”

笔者曾翻阅韦俊平的随笔,得知他在春节假期里,当整座城市还在沉睡,就翻身起床,穿过寒气逼人、路灯暗淡的街道,跑到画室琢磨水彩。笔者在研究漓江画派画家过程中,发现这种兢兢业业、克勤克俭的精神,既是他们的共性,又在每个人身上各具其韵。一位位画家其人其风在眼前聚合起来,仿佛一串串音符,组成一曲华美乐章。

整体看来,在2011年之前,韦俊平还处在个人风格的艰辛探索期。他的《雾锁蕉林》《阿花》《秋高》《陌生人》等画作,或偏重写实,或追求印象主义样式……题材、手法虽然丰富,但失之于零散。CDN-Www.2586.wANG他为此问道于导师黄格胜,得到的回答是:风格不源于刻意追求,而是在画家长期的创作过程中自然而然形成。这其中必要有所悟,有所择。而无论如何,寻找自己精神的着力点是极重要的步骤。

韦俊平的故乡在都安瑶族自治县,岩溶地貌,山势雄奇,一路山坳蜿蜒起伏、曲折跌宕,山多田地少,乡民生活艰辛。故乡风光的壮美与生活的困顿,构成了韦俊平对家乡复杂而深沉的情感。生于斯,长于斯,何不就地取材,将自己最熟悉、最热爱的故土着墨于笔下,将记忆与现实化为艺术的永恒。于是,家乡成为他绘画的主题。

观韦俊平近年来的水彩画,总能品出一股浓浓的乡愁。家乡的每一口水井,每一块顽石,每一座木屋,都存留在他酸甜的记忆里。“有时画着画着,自己又好像回到从前,好像就在画里……”拳拳赤子之心,寄予笔端。铭刻在心头的记忆,感怀于胸间的情感,化为笔端的颜料涂抹、线条风韵。

韦俊平于2012年创作的《留守》《牵挂》两幅作品,最能打动人心。其中,《留守》在当年荣获第十届全国水彩粉画展优秀奖。画中,老人独坐屋中,形单影只,那张饱经风霜的脸上,全神贯注地在思考着、挂念着。《牵挂》作为《留守》的姊妹篇,更像是镜头推进后的特写。老人脸上被时光无情刻下一道道沟壑,仿佛在无声地诉说着生活的磨砺和岁月的沧桑。曾经硬朗得像一棵松树的身体,如今已显出几分佝偻,嘴巴和腮帮都有些发瘪。墙上记着“猪1020元”,以及家里人的电话号码……

据韦俊平介绍,两幅画的主人公原型都是自己的爷爷。村里年轻人都外出打工、求学、就业了,只剩老人和孩童留在家乡。他着墨于此,表达的是自己对家乡生活现状的关切和思考。

纵观韦俊平的水彩画,可以感觉到一道清晰的脉络,在岁月磨洗下画面更富意境,渲染愈加成熟。随着对水彩的体悟渐次深化,从重外观、抠细节中跳出,化为对整体光影、刹那间心灵感觉的捕捉。反应到画面上,是更为豪迈的笔触,更加自信的水分运用。既有水彩的斑斓,又有国画的灵动,营造出一种水性柔畅的缥缈梦幻之美。在不断的磨砺和探索中,更显出潇洒空灵和铮铮骨气。(简圣宇)