“墨以象外”实现中美艺术对话

萧兵《老牛湾》墨、麻布、胶230x630cm2013年(局部)

杜春辉《雨歇》布面油画200x450cm2010-2012年(局部)

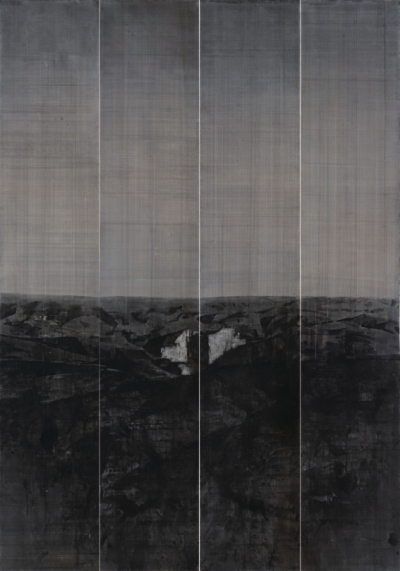

曹吉冈《风景》亚麻布坦培拉 400x280cm2013年(局部)

孙国庆《黑色的记忆No.2》综合材料 280x350cm2013年(局部)

参观者在艺术家作品前拍照留念。cDn-wwW.2586.WaNg

9月9日,“DarknessVisible墨以象外中美艺术家十人展”在中国美术馆开幕,汇集了五位中国艺术家和五位美国艺术家的19件大型作品。作品从色调到题材,都围绕着深色这一主题来展现东西方当代艺术的思考。 展览要将黑色进行到底 在中国美术馆7号、9号展厅,展览开幕前半小时,布展工作还在紧张进行,两位策展人理查德·韦恩和张晴同艺术家们还在不间断地交流着,为即将开始的展览做最后的准备。此时的展厅内聚集了众多闻讯而来的观众以及艺术界人士,比如徐唯辛、高名璐等。人们对于传闻中的“黑展览”格外有兴趣。黑色与深色是此次展览的主打色,从中国到美国艺术家作品,从传统的架上绘画到雕塑、版画、剪纸,不同文化在同一个空间呈现。美国后现代艺术家卡卡娅·布尔克、乔伊斯·潘塞多、拉希德·约翰逊、雷·史密斯、罗伯特·隆戈带来的作品同中国艺术家曹吉冈、杜春辉、宋昕、孙国庆、萧兵的佳作,上演一次中西方文化的大碰撞。 作品主题突出希望与救赎 本次展览的英文标题“DarknessVisible”引自约翰·弥尔顿的史诗《失乐园》,生动地描述了希望对原罪的救赎。两国艺术家的作品并不是分别陈列在两个展厅中,而是在整个展厅当中并列展示,在审美传统以及当下的全球化实践方面有着强烈的共鸣。美方参展艺术家擅长通过色彩、形式和比例进行强烈对比,这种视觉上的开阖以及对戏剧化题材的青睐,使作品极具心理学意味。中方的作品则呈现出更多的中间色调,具有阴阳转化的微妙,倾向于含蓄从容地表达,看似温和实则睿智。 展洲国际艺术总监黄梅女士表示,虽然“墨以象外——中美艺术家十人展”,规模不是最大的,学术氛围却是最浓厚的,“展览聚集了美国在世界上顶级的五位当红的艺术家。中方艺术家作品主要以架上为主,西方艺术家带来了不同材质的作品,让大家感受中西方顶级艺术家的风采。” 中西交融展现艺术多元 策展人理查德·韦恩表示,此次展览聚集了五位中国艺术家和五位具有多元文化背景的美国艺术工作者,他们的作品在美术馆空间中混合摆放在一起,让观众沉浸在充满活力的视觉交流中。这两方面的交流,实际上并不是来自两个相互隔离的领域,而是同时处在一个文化空间内,反映了当今全球艺术体系的多元化及共时性的本质。作为策展人,查德·韦恩和张晴,希望借由这种开放性和多元的对话,从美术馆内外来培养参观者类似的经验。 “在我看来,展览中的中国艺术家保留了自己国家悠久的视觉史——尤其是水墨画之间的深层联系,并同时灵活运用了源自西方的思想策略和形式手段”。理查德·韦恩说。 针对展览,中方策展人张晴提出了自己的问题——在中国当代艺术实验与发展过程中,如何将中国古典美学与全球前沿的艺术理念与语法结合起来,并由此形成一种具有中国气派的当代艺术,引诸多具有国学底蕴的艺术家为之殚心竭力。“从1979年以来的中国当代艺术中已形成了此种风貌的可观一脉。他们共同的创作特征是运用对当今国际艺坛的观察与研究,以各自的学养与判断,调动出独特的语言来激活中国美学中的精髓,让人们从他们各自的作品中看到中国的过去和现在的精神世界,同时也不乏从中洞察到他们的艺术联结了中国与世界之间的对话。”张晴说。展览持续至9月18日。 艺术家访谈 杜春辉 用当代语言向传统致敬 杜春辉作品《雨歇》表现的是山间雨停而烟云升腾的情景,画面以褐色调为主,透出湿润与清新,表现了对山水精神、文人情怀的留恋。杜春辉介绍,此次参展的作品是对传统文化的一种致敬,在没有具体的参考资料下,用当代性的语言进行一种尝试,把他内心的情感表现出来。“我想跟古人的文化精神做一个比较,看看我是受到当下影响还是传承传统文化的精髓,我没有受任何的限制。”在杜春辉看来,艺术家创作好的当代作品是终极目的,但传承也是一个必需的过程,这幅画作品表现了他此时此刻的所思所感,也是他比较满意的作品之一。 艺术简历·杜春辉 1975年生于山东荣成;2010年至2012年就读于中央美院,油画创作高级研究班,现为中国美协会员、中国油画协会会员。2013年 探索的脚步——展洲国际油画艺术邀请展;2013年 穷尽德国新表现主义邀请展;2013年中华世纪坛、展洲国际2013邀请展。 曹吉冈 曹吉冈这次展出的《风景》和《华山图》两件作品都是最近完成的,使用的是欧洲中世纪的坦培拉方法。坦培拉的材料有一种特殊的美感,十几年前曹吉冈开始接触这种材料就被它的特性所吸引。曹吉冈始终认为,坦培拉与中国的水墨有某种相似之处,早期的坦培拉是水性的,这又与水墨有共同之处。他经常拿两者做语言上的比较,它能产生水墨般的效果,又与水墨有所不同。“我用坦培拉替代水墨进行山水画创作。这使画面的图像显得似是而非,既不是西方的写实也不是中国传统的水墨,在这两者的错位中能够产生一个新的空间,这就是我的位置。” 艺术简历·曹吉冈 1955年生于北京;1984年毕业于中央美术学院油画系,同年任教于中国戏曲学院舞台美术系;2000年毕业于中央美术学院油画系材料表现研修组,2001年至今任教于中央美术学院造型基础部。 孙国庆 《黑色记忆》聚焦全球反核 孙国庆展出了他新近创作的《黑色记忆》系列两件作品,作品关注的是全球化反核环保的题材。核泄漏是全球事件,他把这个主题放大,做了一个多国有关核武器题材的作品。作品上面的英文是一些核事件的数据、符号。 “作品原来有原子弹爆炸、核放射等数据,现在都拿掉了,因为我不想局限在某一事件里面”。孙国庆说。 作品中,铁门的缝隙中有好多输液的袋子,输液的管子已经离开袋子,寓意死亡对人类来说,就是门里门外的事情。输液的管子拔出来了,预示着人类的生命迹象消失了。“强大的人类在制造了强大的能量面前是如此的脆弱。”孙国庆说。 艺术简历·孙国庆 1956年生于大连市;毕业于贵州师范大学艺术系、中央美术学院油画系材料艺术工作室硕士研究生;中国美术家协会会员;中国电影家协会会员。 萧兵 《消失的汉赋》与《老牛湾》是萧兵此次参展的作品。 萧兵说,这两件都是对现代文明的反思,《消失的汉赋》取材于具有象征官方文明意义的故宫城门,所有的城墙套着窗户看过去都是风景,“随着现代物质文明的侵入,古老的‘仕’文化已经消失殆尽,《消失的汉赋》意在借墨、墨线、麻布、胶等传统文化的元素,来反思现实,关照当下。”萧兵说。 《老牛湾》是萧兵根据山西老牛湾的真实情景创作而成,该地是历史上杨六郎驻守的三关重镇之一。 “接下来,我还将创作宁武关、雁门关等历史上的重镇。”萧兵说。 艺术简历·萧兵 1967年9月生于哈尔滨市;1996年毕业于中央美术学院油画系;2007年6月参加中美艺术联展“对应和应对”国际艺术展;2012年“跨越极限”艺术展。