我在家乡黑龙江省海伦县海北镇读初三的时候,《人民日报》发表了赵朴初的《某公三哭》,还在中央人民广播电台“新闻和报纸摘要”节目中全文朗诵。我至今忘不了其中的

“光头儿顶不住羊毫笔,土豆儿垫不满沙锅底”等词句。由此,我知道了赵朴初这个人。

事情源于1965年2月1日。当时,访问越南的前苏联部长会议主席柯西金路过北京。中国领导人同他举行会谈前夕,毛泽东做出一个别出心裁的决定,批准赵朴初在这之前戏作的讽刺赫鲁晓夫的三支散曲,以“某公三哭”为题发表。毛泽东当时说,柯西金来了,就把这组散曲发表,作为给他的“见面礼”。此举成为当时“中苏大论战”中的一段“插曲”。这件事一方面表现了毛泽东面对各方面的压力履险自若的潇洒,另一方面表现出赵朴初站在三界外凌虚俯瞰的达观透彻,更展现出作者于信马由缰、笑谈谑说中勾勒点染时代大势、政治风云的创作能力。

赵朴初是著名社会活动家、佛教名士、书法家、诗人、作家,1907年生于安徽省安庆市太湖县。CDn-wWW.2586.WanG他一生追求进步、探索真理,孜孜以求,矢志不渝。在漫长的人生岁月中,他与中国共产党风雨同舟,亲密合作,为中国人民解放事业和社会主义建设事业,为造福社会、振兴中华做出了卓越贡献。

在画纸上与朴初老“谋面”,还得感谢我的朋友江福全君。在辛亥革命百年之际,他成功地策划了“李人毅辛亥人物画展”,展出了我创作的以孙中山为首的57位辛亥革命人物。自此,他对我的人物肖像画创作有了比较深入的了解。这次塑造赵朴初肖像的选题就是他敲定的。于是,我走进了赵朴初的人生,读朴初老的传略、诗词,欣赏他一幅幅精妙的书法作品,感受着、积累着,为创作做准备。

在积累素材的过程中,我发现最能吸引我的是赵老的旧词翻新曲。虽然赵朴初先生以旧体诗词曲的形式创作,但是内容所反映的大都是新时代的新事物和新思想:或歌颂祖国,抒发对新人新事的感怀;或与领袖人物唱和赠答;或缅怀老一辈革命家;或与中外友人往来酬唱;或为各种书法绘画作品题诗等。用旧瓶装新酒应该说是朴初老诗词曲创作的一大突破。

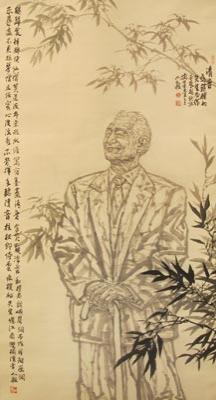

我的这幅《清音》(见右图)就是受赵朴初诗词的启发而创作的。

作为中国佛教协会主要负责人之一,赵朴初先生曾四度到峨眉山视察。这位被国人誉为“词仙书圣”的杰出学者,在四游峨眉的过程中,留下了七阕脍炙人口的《忆江南》。他在“峨眉第一胜景”———“双桥清音”处曾吟一阕:

来寻处,

不见抱琴僧。

且任客心洗流水,

不劳挥手听清音,

拄杖仰停云。

这阕词本身就是一幅画卷:一位游人拄杖而立,面对风云,静听天籁的回声。

我以“清音”为主题,以“拄杖仰停云”为画眼,刻画了主人公极目远眺时那种恬淡平和、悠远旷达、谦恭包容的神态。画面背景以墨竹相衬,蕴藉雅致,意在营造气韵高古的艺术境界。通篇以线为魂、以笔造型,不加渲染;在用墨上,除在画面的右下角以重墨画出一丛修竹外,其余都用淡雅的五分墨来刻画,在旷淡中蕴含张力,以宁静涵容学养。为了与主题“清音”紧密相扣,我特以原词韵填写了一阕和作———《忆江南·和赵朴初》,描写了这次创作的心路历程。词中除了音韵相同外,每句末尾一字都与朴初老的原诗各句末尾字相同。该词为:

鹤归处,

祥瑞绕仙僧。

莫道流年东逝水,

淡写宿墨画《清音》,

含笑观浮云。

在落款时,我采用双款形式,将和词与赵老原作一同题写在画面左侧,从上到下一贯到底,权作心香一炷,献给赵朴初这位执着的爱国者。

李人毅,中国美术家协会会员、中国作家协会会员。1948年4月生于黑龙江省海伦县。1969年入伍,1985年至1988年就读于鲁迅美术学院。曾任《美术》杂志主编助理和编委。1989年12月在中国美术馆举办“李人毅新四军人物画展”。作品《邓子恢》《谭震林》《吴竭诚》等被中国美术馆收藏。(□李人毅)