林良《松鹤图》,现藏于广东省博物院

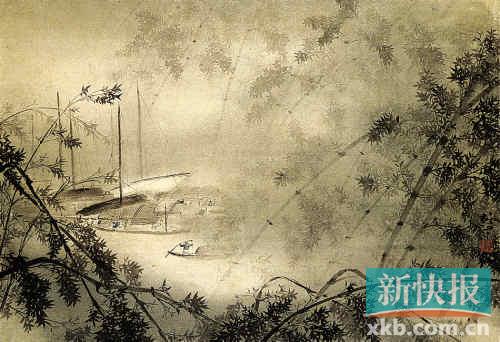

黎雄才上世纪30年代初作品《潇湘夜雨》曾荣获比利时国际博览会金奖。

“谈股论金”的年代,鄙人一介寒士,只能谈古论今。今天起,用古人之故事说今人之风流。作此尝试,一是彰显慎终追远之志;二是给当代画人提个醒儿:面对古人,亦不必妄自菲薄。

第一对要说的,是当代黎雄才和明代林良。

去年观《百年雄才》大展,笔者曾下断言:黎雄才者,当代林良也。

林良,明代画家,南海人。因善画而被荐入宫廷,授工部营缮所丞,后任锦衣卫指挥、镇抚,值仁智殿。擅花鸟,颇为时人推重,对明代中期的花鸟画风产生了极大的影响。据说林良是第一个赢得全国声誉的广东画家。

为何定黎雄才为“当代林良”?

首先,两人同为画家中的表表者,在各自的时代中均具有相当大的全国性影响。CDN-wWW.2586.WaNG其次,两人同为院体画家:林良专事水墨粗笔写意,形式上与文人画大写意对接,笔墨主要为造型服务,下笔刚猛而严谨精准;黎雄才则繁复有加而干练实净,神采飞扬且妥帖周到,直接提倡新院体并身体力行,院体功力之深,一时无两。二人对院体精神深有领悟,作品同具凛然刚大气象。三是两人同有开创之功,并影响后来:林良将大写意形式和院体精神相碰咬,笔墨与客体完美榫合,让观者惊叹;黎雄才以院体精神表现时代新貌,同时不掩笔墨精义,令观者骇然。

惜黎雄才有林良之大才而暂无林良之大名。煌煌一部美术史,假如没有黎雄才恰当一笔,便如当下所看美术史忽然没了林良那一笔,亏欠的,终将是历史和后人。

不过,当时鄙人也提出一个观点:对林良和黎雄才,不容低估,但似乎也不宜高估。

林良虽名垂千古,然果为大师乎?历来就争议不少。黎雄才在历时态的历史节点中的艺术地位,是被低估了;然而,假如我们把他放在共时态的文化时空里,以严厉的历史眼光来衡量时,他的地位究竟该当何如?黎雄才真的能“完全”置身于大师之列,与我们公认的近现代三大师(吴昌硕、齐白石、黄宾虹)并列么?

按一些论者言论所透露的,“不能”是残酷的现实,再不平再愤懑,亦难推倒。假如硬要把黎雄才与三大家并列起来,恐怕也只是一厢情愿,“捧杀”而已。大师当由历史评定,由文化加冕,一厢情愿,反倒辱没了黎雄才先生。近代就有人喜欢拿任伯年和吴昌硕对比,颇有意思:任伯年功夫一流,花鸟、人物、山水,无一不能,无一不精,自成一派,影响巨大,学者众多,连吴昌硕也要随其学画,但到了最后,居然是年到半百才开始以画示人的吴昌硕成了大师!这是为何?

一部中国美术史,要论高低优劣,无不由“境界”二字作定评。这是中国绘画史的衡量标准,也是中国绘画史的文化事实。画家如果没有高度的文化自觉,往往难毕其功。正如杨小彦提到的,黄宾虹凭借深厚的古画研究与艺术理论积淀,在晚年又一次厚积薄发,完成了画风的重要转变,在艺术上达到了更高的境界。如果黎雄才晚年有如此艺术修为,不简单固守程式,凭其熟练的笔墨语言,或许有可能达到黄宾虹的艺术高度。此次展览,也给了我们一个机会,让我们深入了解到黎雄才先生一生矢志锻造新院体。不过,其对绘画的文化反思确实不多、不深,如所留“画语录”,多是雕虫之论,鲜见宏旨一二。

这一点,黎雄才逊于其师高剑父。

美术史专家王坚考证说,高剑父曾为自己的后半生制定了《十五年计划》。第一层是:宋院画的现代研究(即新宋院)。以宋院画为基础,而参以世界画法之长,加以透视、光学、空气、阴影等科学方法,以现代事物为对象,而成一现代的中国画。此外有“整理著述一年”、“办艺术研究院三年”等。第八层也就是最高境界,是“新文人画”。高剑父的“新文人画”是将生命的元气、人格的“善、美”融入艺术,这是对文人画的本质和精神的高度概括。他把文人画摆上了最尊崇的圣坛,与他以往曾对文人画持轻视、批评态度已然相反——由此可见,高剑父在文化上是勇于自我反思和自我批判的,是有高度和深度的:高剑父对艺术的认识,最后终于还是上升到了超越、纯粹的本体境界。

回看黎雄才,认识多还停留在高剑父所说的“第一层”之上,虽然他完成得异常出色,但因其在艺术攀登的目标上已有所差别,纵然登上了峰顶,却又高峰在前……

林良(约1428-1494)

字以善,南海(今广州)人,中国明代著名画家,为明代院体花鸟画的代表作家,也是明代水墨写意画派的开创者。史料曾记载“林良吕纪,天下无比”,他因善画而被荐入宫廷。

黎雄才(1910-2002)

广东省肇庆人,是当代杰出的国画家、美术教育家,岭南画派卓有成就的代表人物。擅长巨幅山水画,精于花鸟草虫,画作气势浑厚,自具风貌,被评论界称为“黎家山水”。(张演钦 广东省美术家协会理事 广东省文艺批评家协会理事)