宋画小品的前世今生

在《翰墨荟萃》珍品展中,共有六件宋画小品。北宋佚名《睢阳五老图》之一《毕世长像》册页(纽约大都会)、马远《月下赏梅图》团扇(纽约大都会)、梁楷《泽畔行吟图》团扇(纽约大都会)、马麟《兰图》册页(纽约大都会)、夏珪《风雨归舟图》团扇(波士顿艺术博物馆)、李嵩《赤壁图》册页(纳尔逊艺术博物馆)。其中《毕世长像》无需在此作论述,因为《睢阳五老图》是一个独立的绘画史研究课题,关于它的真伪和流传,海内外美术史学界已有定论。从北宋至民国年间的历代题跋,足以证明其流传的史料价值远超过它的绘画价值。我曾写有《⟨睢阳五老图⟩流传考》等文,不妨参阅。

余下的五件南宋绘画小品,均为绢本,或墨笔,或设色。虽无古人著录,但屡见海外学者的有关中国绘画史专著、论文和图录中。比如翁万戈编《美国顾洛阜藏中国历代书画名迹精选》、方闻著《超越再现——8世纪至14世纪中国书画》、高居翰著《中国绘画史》(中英文版)等等,均可以说是流传海外的宋人名迹。而且在有关的著作和图录中,均未对这些画作的真伪或断代有较大疑义,故学界也因此约定成俗。我在此也无甚新义,对它们的真伪问题亦不想多嘴绕舌。

中国人在扇头(扇面)上作书画起于何时?容有待考。扇头来源或为宫扇演变之物,汉班婕妤《怨歌行》中有诗句:“新裂齐纨素,皎洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。”是知汉代已有之。现据有关史料可知,在魏晋之世,书画扇已在文人士大夫中较为流行。cdn-www.2586.WAnG画史中有“晋陶渊明、王羲之、石季龙皆置画扇,出入携之”等文字记载,而王羲之书扇换鹅的故事更是家喻户晓的艺苑佳话。但当时的书画扇仅限于后世所说的绢本团扇,非今之摺叠纸扇。

流传至今最早的扇面或册页书画是传为五代之作,但它们是否是真迹,无疑是否定的。北宋开设宫廷画院,扇面或册页小品画广为流行,遂成为一时画坛风尚,到北宋末年已达高潮。南宋邓椿《画继》和元人汤垕《画鉴》中,均记载了宋徽宗《宣和睿览册》等的绘制情况,当时仅此册中所收的作品已逾万幅。其中极少部分今藏台北故宫博物院。所以今传世北宋年间的此类小品,有相当一部分应是真迹。

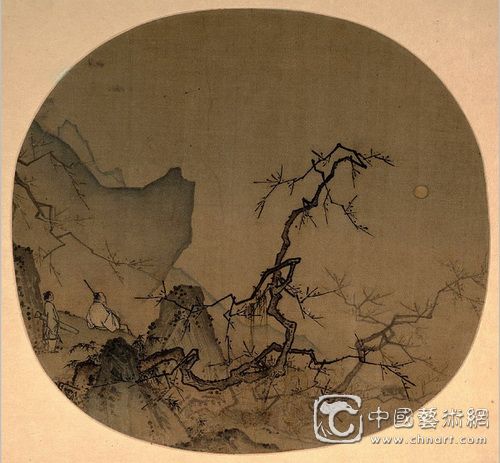

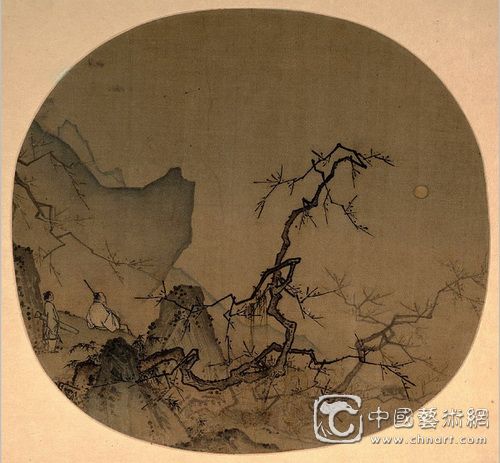

图1 马远《月下赏梅图》,图左下角有“马远”款。大都会博物馆藏几张马远小品,此图并非是其中最好的一幅。疑似“下真迹一等”。传世马远小品中还有“臣”字款,亦疑似后人添款。马远的小品带有某些刻意设计的成分,笔墨精练,一点一画都经过细心安排。 但今存世明代以前的扇面和册页小品数量最多的是南宋人作品,而且绝大多定为院体画家之作。在本次《翰墨荟萃》珍品展中的五件南宋小品,应该就是其中的遗存之一。但在南宋末年周密的《思陵书画记》和《云烟过眼录》等书中,所记载的南宋皇家和私人藏家所收藏的书画,十之九均为卷轴,只有极少数的册页,其中尤以法书居多。但为什么在明代中期开始,会突然出现无以计数的南宋或元人扇面、册页?而且居然多以集锦册的形式出现,即在一本册页之中,远至唐人王维,近至赵孟頫等,历代名家无所不有。邓椿《画继》中的一段话,或可以略窥其中的奥秘:“古画至今,多至五百(年),少至二三百年,那得复有完物?断金碎玉,至可宝也。”也就是说,那些册页小品,其实多是残缺之作改装的“断金碎玉”,有些再伪添名家款印,遂变为翰墨“至宝”。

图2 夏珪《风雨归舟图》,图右树下有“夏珪”款。在美国博物馆所藏夏珪小品中,此图的品相最差,因有宋孝宗对题苏轼诗句而著名。完颜景贤(朴孙)旧藏。1912年波士顿艺术博物馆通过日本画商购藏。 陈佩秋先生曾经说过:“在蒙古军队南下,南宋都城临安(今杭州)失守后,画院画家们一部分散落在临安一带,另一部分随同宋室继续南逃,流落到浙江温州及福建、广东沿海一带,所以,马(远)、夏(珪)的画风也因之主要在浙、闽两地传承。”(陈启伟著《名画说疑续编:陈佩秋谈古书画真伪》,上海书店出版社2012年)这些原“体制内”的宫廷职业画家或他们的弟子和后人,在沦落为民间画师后,为了生存就不得不伪赝名家之作。他们或为寺院、大户人家、画商接件作画,其中包括寺院壁画和室内装饰画等。从陶宗仪《画史会要》和夏文彦《图绘宝鉴》等书中可知,南宋、元代年间学宋院画体者比比皆是,而且几可乱真。如当年就将宋末元初孙君泽、丁野夫、张远等人(均专工马远、夏珪山水)之作,改款为马、夏,时至今日,试问又有几人能辨真伪?

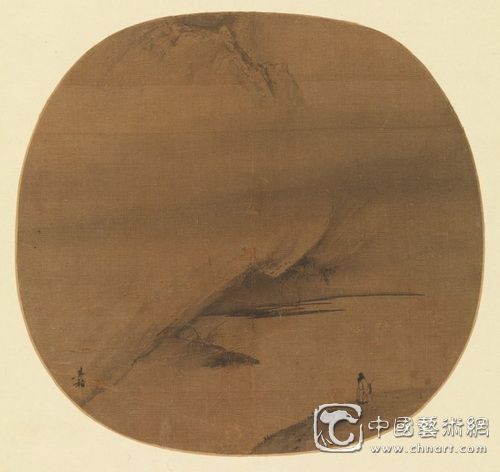

图3 梁楷《泽畔行吟图》,此图左下“梁楷”款有挖刮痕迹。高居翰认为署款可信。顾落阜购自张大千。像这种画究竟是定梁楷那个时期的作品?早期?中期?晚期?唯有各自凭“感觉”,自由心证。但此图的构图的确有些异于常人,颇有苍凉压抑之感。 那些学宋人名家的画作残件,后来多被割揭而改装成卷轴或册页。今人蒋玄佁在《中国绘画材料史》(上海书画出版社1986年)中有云:“凡后世裱为挂轴,短而方者,均为建筑装饰的揭本,圆形者,亦为壁画的揭本,小型者,则为窗饰。但此种揭本,如非绢底,即无揭下的可能。”到了明代中晚期,随着书画消费市场的兴盛,伪赝之风焰炽,几乎是铺天盖地,超乎想象。而那些工学宋院体画的佚名、小名头和冷名头之作,就被裁割、伪款、添印和改装为名家之作。卷轴、团扇、斗方等,无所不有。这些伪赝之作,后来屡屡出现在晚明名家的诸多著录中,有些甚至还出现在清代皇家内府的著录之中。所以,项元汴、董其昌、梁清标等大鉴藏家,对此类宋人小品之作屡屡走眼误鉴,常常陷入自由心证,也就不足为奇了。

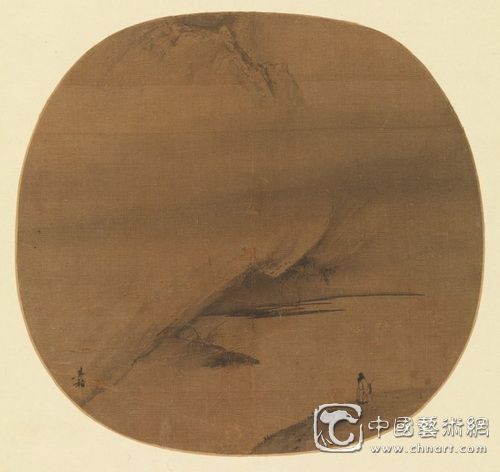

图4 李嵩《赤壁图》似为东坡《赤壁词》图,非《赤壁赋》。画水纹波浪极佳,如非李嵩真迹(右上岩石间有“李嵩”款),定是当时高手之作。苏词“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,似有此境。纳尔逊艺术博物馆1948年购藏。原藏家为日本人。装裱形式亦为“和装”。 清人陆时化在《书画说铃》中曾经说过:“收无用旧画,截小去款,另书著名宋元之人,至于巨幅改为三四幅。命名必祥瑞,积至百数,往销他处。”陆氏还说,当时伪赝的宋元人名之作,售价只在数金(两)一幅,扣除成本,可得三倍利润。有些伪赝之作还远销到海外,如日本、朝鲜半岛和东南亚等地。关于此方面的研究,可参阅张长虹著《品鉴与经营:明末清初徽商艺术赞助研究》(北京大学出版社2010年)一书,此不赘述。

流传至今的中国古代书画的伪赝之作,远远多于真迹,这是一个事实,也是基本的常识。所以,我对那些存世的宋画小品的真伪和归属,大多数都抱着审慎的心态。但我对其中绝大多数作品的艺术价值,始终为之赞赏不已。清代学者彭元瑞曾经说过:“使一一考据精核,则名迹之真者几稀矣。”(见《知圣道斋读书跋》)台湾旅美学者高木森在《五代北宋的绘画》(台湾文史哲出版社1982年)一书中也说过:“我们研究美术史并不一定要取用百分之百可靠的真迹,我们有更重要的命题:那便是探索风格演变的过程,以及变化的外在因素。”在美术史研究中,好的摹本或仿作,有时甚至比文献资料更具有信息价值。我们今天在欣赏《翰墨荟萃》中的宋画小品时,亦当作如是观也。

图5 马麟《兰图》,此图有残。中间兰叶下有“马麟”款。原大都会计划出借钱选《梨花图》卷,后因故以《兰图》代替。近年所见马麟之作,以唐云大石斋旧藏《梅竹图》轴最佳。《兰图》与之有霄壤之别也。狄隆基金会1973年捐赠大都会博物馆。(文/万君超)

余下的五件南宋绘画小品,均为绢本,或墨笔,或设色。虽无古人著录,但屡见海外学者的有关中国绘画史专著、论文和图录中。比如翁万戈编《美国顾洛阜藏中国历代书画名迹精选》、方闻著《超越再现——8世纪至14世纪中国书画》、高居翰著《中国绘画史》(中英文版)等等,均可以说是流传海外的宋人名迹。而且在有关的著作和图录中,均未对这些画作的真伪或断代有较大疑义,故学界也因此约定成俗。我在此也无甚新义,对它们的真伪问题亦不想多嘴绕舌。

中国人在扇头(扇面)上作书画起于何时?容有待考。扇头来源或为宫扇演变之物,汉班婕妤《怨歌行》中有诗句:“新裂齐纨素,皎洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。”是知汉代已有之。现据有关史料可知,在魏晋之世,书画扇已在文人士大夫中较为流行。cdn-www.2586.WAnG画史中有“晋陶渊明、王羲之、石季龙皆置画扇,出入携之”等文字记载,而王羲之书扇换鹅的故事更是家喻户晓的艺苑佳话。但当时的书画扇仅限于后世所说的绢本团扇,非今之摺叠纸扇。

流传至今最早的扇面或册页书画是传为五代之作,但它们是否是真迹,无疑是否定的。北宋开设宫廷画院,扇面或册页小品画广为流行,遂成为一时画坛风尚,到北宋末年已达高潮。南宋邓椿《画继》和元人汤垕《画鉴》中,均记载了宋徽宗《宣和睿览册》等的绘制情况,当时仅此册中所收的作品已逾万幅。其中极少部分今藏台北故宫博物院。所以今传世北宋年间的此类小品,有相当一部分应是真迹。

图1 马远《月下赏梅图》,图左下角有“马远”款。大都会博物馆藏几张马远小品,此图并非是其中最好的一幅。疑似“下真迹一等”。传世马远小品中还有“臣”字款,亦疑似后人添款。马远的小品带有某些刻意设计的成分,笔墨精练,一点一画都经过细心安排。 但今存世明代以前的扇面和册页小品数量最多的是南宋人作品,而且绝大多定为院体画家之作。在本次《翰墨荟萃》珍品展中的五件南宋小品,应该就是其中的遗存之一。但在南宋末年周密的《思陵书画记》和《云烟过眼录》等书中,所记载的南宋皇家和私人藏家所收藏的书画,十之九均为卷轴,只有极少数的册页,其中尤以法书居多。但为什么在明代中期开始,会突然出现无以计数的南宋或元人扇面、册页?而且居然多以集锦册的形式出现,即在一本册页之中,远至唐人王维,近至赵孟頫等,历代名家无所不有。邓椿《画继》中的一段话,或可以略窥其中的奥秘:“古画至今,多至五百(年),少至二三百年,那得复有完物?断金碎玉,至可宝也。”也就是说,那些册页小品,其实多是残缺之作改装的“断金碎玉”,有些再伪添名家款印,遂变为翰墨“至宝”。

图2 夏珪《风雨归舟图》,图右树下有“夏珪”款。在美国博物馆所藏夏珪小品中,此图的品相最差,因有宋孝宗对题苏轼诗句而著名。完颜景贤(朴孙)旧藏。1912年波士顿艺术博物馆通过日本画商购藏。 陈佩秋先生曾经说过:“在蒙古军队南下,南宋都城临安(今杭州)失守后,画院画家们一部分散落在临安一带,另一部分随同宋室继续南逃,流落到浙江温州及福建、广东沿海一带,所以,马(远)、夏(珪)的画风也因之主要在浙、闽两地传承。”(陈启伟著《名画说疑续编:陈佩秋谈古书画真伪》,上海书店出版社2012年)这些原“体制内”的宫廷职业画家或他们的弟子和后人,在沦落为民间画师后,为了生存就不得不伪赝名家之作。他们或为寺院、大户人家、画商接件作画,其中包括寺院壁画和室内装饰画等。从陶宗仪《画史会要》和夏文彦《图绘宝鉴》等书中可知,南宋、元代年间学宋院画体者比比皆是,而且几可乱真。如当年就将宋末元初孙君泽、丁野夫、张远等人(均专工马远、夏珪山水)之作,改款为马、夏,时至今日,试问又有几人能辨真伪?

图3 梁楷《泽畔行吟图》,此图左下“梁楷”款有挖刮痕迹。高居翰认为署款可信。顾落阜购自张大千。像这种画究竟是定梁楷那个时期的作品?早期?中期?晚期?唯有各自凭“感觉”,自由心证。但此图的构图的确有些异于常人,颇有苍凉压抑之感。 那些学宋人名家的画作残件,后来多被割揭而改装成卷轴或册页。今人蒋玄佁在《中国绘画材料史》(上海书画出版社1986年)中有云:“凡后世裱为挂轴,短而方者,均为建筑装饰的揭本,圆形者,亦为壁画的揭本,小型者,则为窗饰。但此种揭本,如非绢底,即无揭下的可能。”到了明代中晚期,随着书画消费市场的兴盛,伪赝之风焰炽,几乎是铺天盖地,超乎想象。而那些工学宋院体画的佚名、小名头和冷名头之作,就被裁割、伪款、添印和改装为名家之作。卷轴、团扇、斗方等,无所不有。这些伪赝之作,后来屡屡出现在晚明名家的诸多著录中,有些甚至还出现在清代皇家内府的著录之中。所以,项元汴、董其昌、梁清标等大鉴藏家,对此类宋人小品之作屡屡走眼误鉴,常常陷入自由心证,也就不足为奇了。

图4 李嵩《赤壁图》似为东坡《赤壁词》图,非《赤壁赋》。画水纹波浪极佳,如非李嵩真迹(右上岩石间有“李嵩”款),定是当时高手之作。苏词“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,似有此境。纳尔逊艺术博物馆1948年购藏。原藏家为日本人。装裱形式亦为“和装”。 清人陆时化在《书画说铃》中曾经说过:“收无用旧画,截小去款,另书著名宋元之人,至于巨幅改为三四幅。命名必祥瑞,积至百数,往销他处。”陆氏还说,当时伪赝的宋元人名之作,售价只在数金(两)一幅,扣除成本,可得三倍利润。有些伪赝之作还远销到海外,如日本、朝鲜半岛和东南亚等地。关于此方面的研究,可参阅张长虹著《品鉴与经营:明末清初徽商艺术赞助研究》(北京大学出版社2010年)一书,此不赘述。

流传至今的中国古代书画的伪赝之作,远远多于真迹,这是一个事实,也是基本的常识。所以,我对那些存世的宋画小品的真伪和归属,大多数都抱着审慎的心态。但我对其中绝大多数作品的艺术价值,始终为之赞赏不已。清代学者彭元瑞曾经说过:“使一一考据精核,则名迹之真者几稀矣。”(见《知圣道斋读书跋》)台湾旅美学者高木森在《五代北宋的绘画》(台湾文史哲出版社1982年)一书中也说过:“我们研究美术史并不一定要取用百分之百可靠的真迹,我们有更重要的命题:那便是探索风格演变的过程,以及变化的外在因素。”在美术史研究中,好的摹本或仿作,有时甚至比文献资料更具有信息价值。我们今天在欣赏《翰墨荟萃》中的宋画小品时,亦当作如是观也。

图5 马麟《兰图》,此图有残。中间兰叶下有“马麟”款。原大都会计划出借钱选《梨花图》卷,后因故以《兰图》代替。近年所见马麟之作,以唐云大石斋旧藏《梅竹图》轴最佳。《兰图》与之有霄壤之别也。狄隆基金会1973年捐赠大都会博物馆。(文/万君超)