地狱图与罗汉图

在《翰墨荟萃》珍品展中,有南宋金处士《十王图》轴(之五)(纽约大都会博物馆藏);南宋周季常《五百罗汉图》四幅:《云中示现》图、《施财贫者》图》、《竹林致琛》图和《观舍利光》图(均为波士顿艺术博物馆藏)。五图皆设色绢本,四幅《罗汉图》系列均装在玻璃木镜框中。纽约大都会博物馆共藏金处士《十王图》六幅,1930年购入,售者不详。波士顿艺术博物馆共藏有周季常《五百罗汉图》八幅,1894年日本京都大德寺将收藏的周季常《五百罗汉图》四十四幅,到波士顿艺术博物馆展览。在展览结束后《五百罗汉图》出售十二件,被波士顿艺术博物馆购买十幅,弗利尔美术馆购买二幅。不久之后,日本人反悔想收买回这十二件《五百罗汉图》,但被美国人拒绝。这些宗教题材的绘画作品,多是南宋末或元初从浙江宁波或福建泉州等地区出口外销到日本各寺庙的。所以日本美术史学界后来称它们和其他的一些中国绘画作品为“请来的美术”或“古渡美术”。

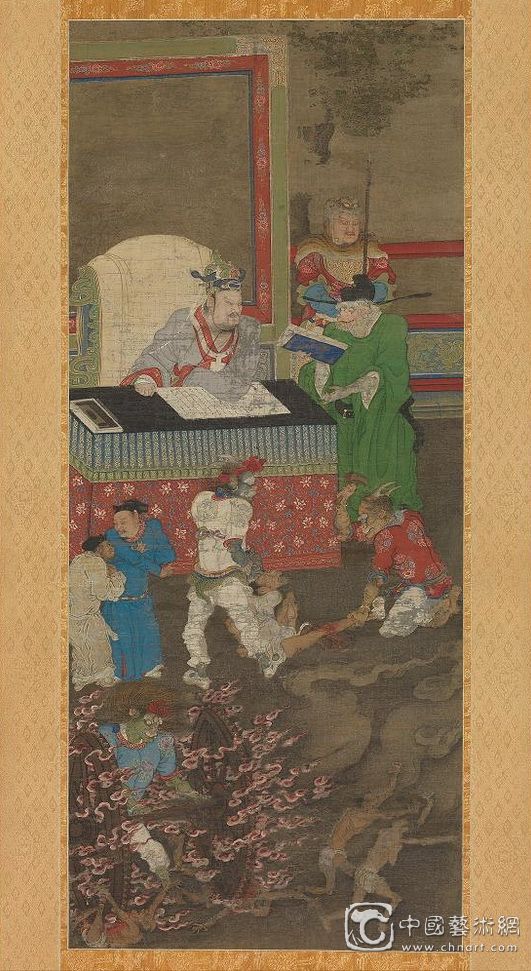

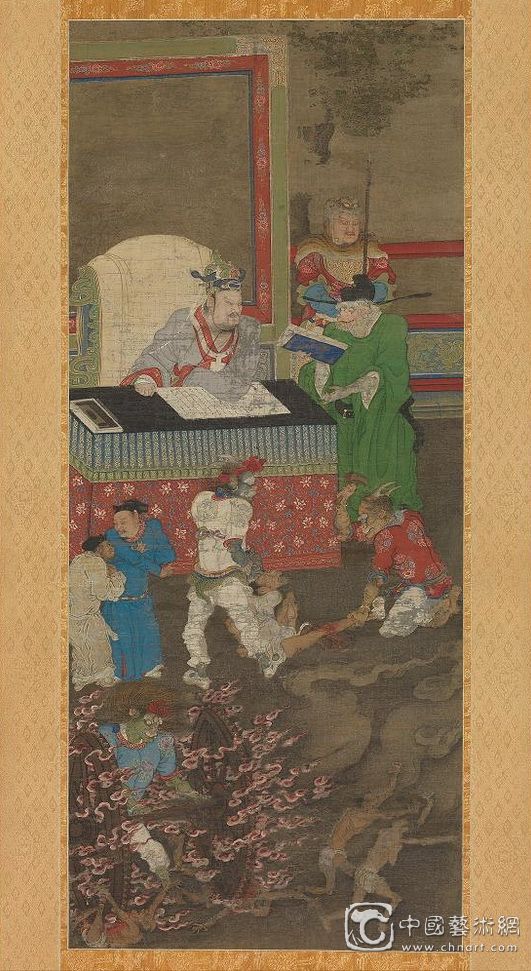

金处士《十王图》的题材取自于四川成都府大圣慈恩寺沙门藏川所撰述的《地藏菩萨发心因缘十王经》(简称《十王经》),它是中国僧人仿照印度佛经的格式和语气写成,糅合了传统的儒家伦理和印度的因果报应信仰。它在中国世俗间影响极为深远,许多超度亡灵的习俗和仪式至今仍在盛行。《十王经》的总体经义是:人在活着的时候就要行善积德。只有如此才能在死亡之后,有助于自己顺利地通过地狱(近似于基督教的“炼狱”)。因为人在死后第七天就会转世,先后要接受十个冥王的审查或判决。Cdn-WWw.2586.wanG如果在第七天通不过,则必须每隔七天都要面对一个不同的王。死后的七七四十九天,要先后面对七个王。到了百天再要经过第八个王;一周年时经过第九个王,三年之后经过第十个王。这十个冥王依次为:秦广、初(楚)江、宋帝、五官、阎罗、变(卞)成、太(泰)山、平等、都市、五道转轮王,或加地藏菩萨以统领,他们是地狱中的最高审判官。在寺庙中所设的忏悔堂里,地藏菩萨像必定是悬挂在正壁,而其他十王图则分别在左右两边各悬挂五幅。所以在《十王图》中,有五王的脸向左,有五王的脸向右,其原由即在于此。

金处士《十王图》(之五)中一王的脸向右,说明它原来悬挂的位置是在地藏菩萨像左边。从本图所描绘的场景,以及日本和欧美学者的研究来看,他应该是十王中的“阎罗王”,即十王中的第五王。是人死后第三十五天要遇见的冥王。但要过这一关的确非常之难。可能是生前罪孽深重,所以要被鬼卒猛力锤击膝腿关节,还要被鬼卒推着刺笼火轮追杀。大屏风前阎罗王左手压着《十王经》,在听兽面“书记官”宣读罪状或判决书。行刑者凶狠无比,冥府衙役们在幸灾乐祸。全图中共有十一个“人”,神情各异,喜怒逼真,惟妙惟肖。在局部细节的描绘上,则似乎运用了现世衙门中的场景而稍作臆想虚构,因为谁也没有去过真正的地狱。我在读这类地狱图时,有时不禁会想:这究竟是一幅佛教画,还是一幅时事讽刺画或“政治漫画”?亦是否可以作如此读解——“人间即地狱”也。

图1 金处士《十王图》(之五)阎罗王 是人死后第三十五天时要见的冥王——“人间即地狱”也

此图的颜料虽经过近八九百年,但仍然明艳醒目。但不知它是否有后人的补色。同为金处士《十王图》,纽约大都会博物馆藏六幅,波士顿艺术博物馆藏四幅,每幅画上有朱砂色署款:“大宋明州车桥西金处士家画。”明州即今浙江宁波。金处士应该是雅称,犹如“布衣”之义。也有学者研究认为,此“处士”可能是一人,亦可能是数人共用之名。但我以为“金处士家”或是一个画坊的名号,亦可能是一个“商标”,当非某个个人的名字。因为像这种流水作业式的“商品画”或“订单画”,单单靠某一个人是无法批量制作的。而金处士应该是画坊的老板兼“艺术总监”(负责“粉本”、样稿设计和具体工序)。所以我比较认同德国学者雷德侯在《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》(北京三联书店2005年)一书中的观点:“这个方法使绘画过程合理化,并造就经济上的优势:画坊能够提供可选择的一套之全部内容,以吸引宽广的具有各种程度财力的顾主圈。”

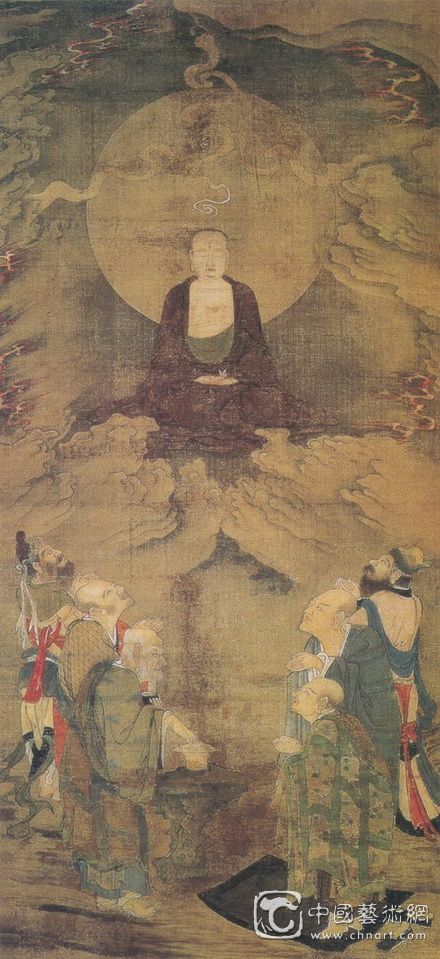

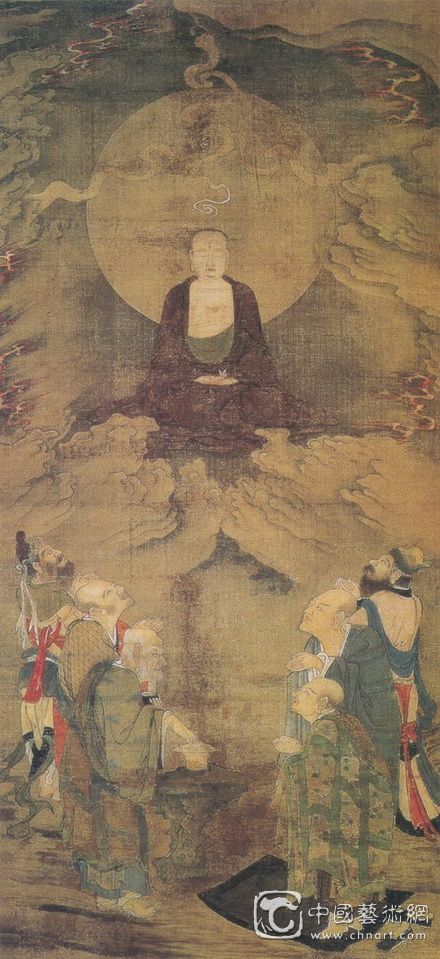

南宋周季常《五百罗汉图》四幅,据记载原件共有一百幅,每幅各绘五个罗汉,画面中除五个罗汉外,还有世俗或传说的人物以及鬼形等作陪衬,以显示佛法无边。现藏日本京都大德寺的八十二幅中,有绘制者周季常、林庭珪的姓名,另外还有募捐者的姓名。方闻研究认为:“个人捐赠的钱财最多只够画一两幅,往往被要求用来超度已故亲戚的亡灵。很多捐赠者就住在周围的几个村庄里。”(见《超越再现》)从这批《五百罗汉图》上的有关泥金题字可知,它们是南宋淳熙五年(1178)浙江明州惠安院(又名罗汉院)供奉之物。后来被日本来华僧侣“请”回国。我们今天可以想象:能够悬挂一百幅《五百罗汉图》的惠安院,它的殿堂应该是如何的宏大。因为今天的寺庙一般只能供奉十六罗汉或十八罗汉的画像。

图1 金处士《十王图》(之五)阎罗王 是人死后第三十五天时要见的冥王——“人间即地狱”也

此图的颜料虽经过近八九百年,但仍然明艳醒目。但不知它是否有后人的补色。同为金处士《十王图》,纽约大都会博物馆藏六幅,波士顿艺术博物馆藏四幅,每幅画上有朱砂色署款:“大宋明州车桥西金处士家画。”明州即今浙江宁波。金处士应该是雅称,犹如“布衣”之义。也有学者研究认为,此“处士”可能是一人,亦可能是数人共用之名。但我以为“金处士家”或是一个画坊的名号,亦可能是一个“商标”,当非某个个人的名字。因为像这种流水作业式的“商品画”或“订单画”,单单靠某一个人是无法批量制作的。而金处士应该是画坊的老板兼“艺术总监”(负责“粉本”、样稿设计和具体工序)。所以我比较认同德国学者雷德侯在《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》(北京三联书店2005年)一书中的观点:“这个方法使绘画过程合理化,并造就经济上的优势:画坊能够提供可选择的一套之全部内容,以吸引宽广的具有各种程度财力的顾主圈。”

南宋周季常《五百罗汉图》四幅,据记载原件共有一百幅,每幅各绘五个罗汉,画面中除五个罗汉外,还有世俗或传说的人物以及鬼形等作陪衬,以显示佛法无边。现藏日本京都大德寺的八十二幅中,有绘制者周季常、林庭珪的姓名,另外还有募捐者的姓名。方闻研究认为:“个人捐赠的钱财最多只够画一两幅,往往被要求用来超度已故亲戚的亡灵。很多捐赠者就住在周围的几个村庄里。”(见《超越再现》)从这批《五百罗汉图》上的有关泥金题字可知,它们是南宋淳熙五年(1178)浙江明州惠安院(又名罗汉院)供奉之物。后来被日本来华僧侣“请”回国。我们今天可以想象:能够悬挂一百幅《五百罗汉图》的惠安院,它的殿堂应该是如何的宏大。因为今天的寺庙一般只能供奉十六罗汉或十八罗汉的画像。

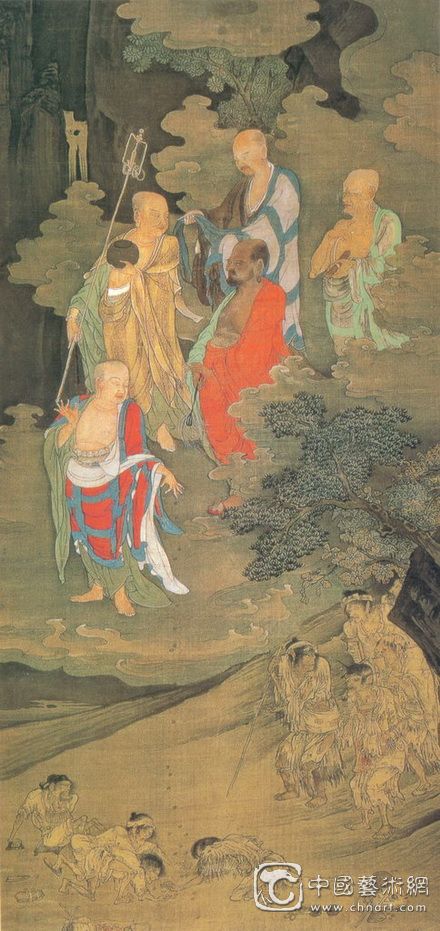

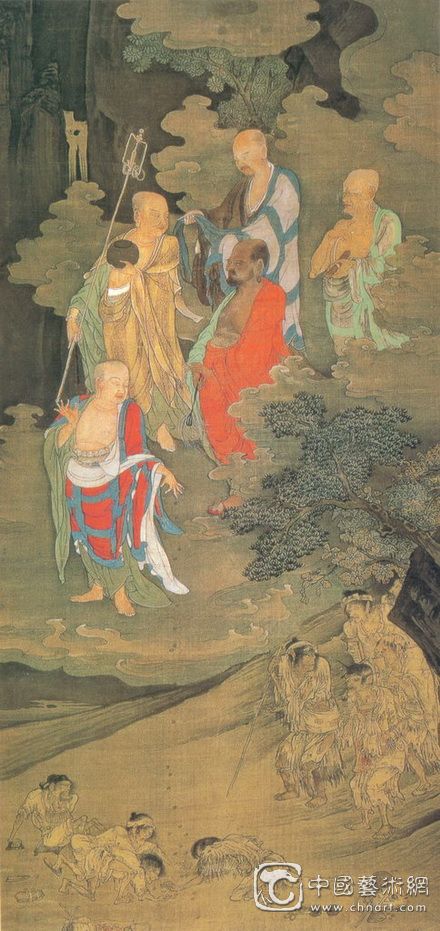

图2 周季常《五百罗汉图》之《云中示现》 周季常《五百罗汉图》中的《云中示现》、《施财贫者》、《竹林致琛》和《观舍利光》,分别描绘了四个场境(佛境),它们是佛教叙事组画的一部分,每一幅画都有一个佛教典故或寓意。罗汉们置身在各种的自然环境和生活环境中,四幅画中均有祥云仙雾萦绕飘忽,而场景却是世俗的,所以产生了一种梦幻般的“真实”感。在众罗汉中汉人面貌已见增多,在画中与西域面貌的罗汉交相辉映,这也体现了两宋文化由唐代国际性宗教文化向地方性汉人世俗文化潜移默化的过程。 图3 周季常《五百罗汉图》之《施财贫者》

周季常《五百罗汉图》总体的绘画技艺,要比金处士《十王图》高出一筹。因为我们看到了某些南宋宫廷绘画的风格,比如大斧劈皴岩石,双勾竹叶,白描衣褶线条等等。所以它虽然是宗教画,但依稀有某种贵族化和新兴工商化的审美趣尚。两宋文化,尤其是沿海地区,开始逐渐由国际宗教文化向国际工商文化过渡。明州、泉州、广州地区在当时之所以能够成为对外贸易的重镇,是有它们的文化和宗教基因所决定的。

图3 周季常《五百罗汉图》之《施财贫者》

周季常《五百罗汉图》总体的绘画技艺,要比金处士《十王图》高出一筹。因为我们看到了某些南宋宫廷绘画的风格,比如大斧劈皴岩石,双勾竹叶,白描衣褶线条等等。所以它虽然是宗教画,但依稀有某种贵族化和新兴工商化的审美趣尚。两宋文化,尤其是沿海地区,开始逐渐由国际宗教文化向国际工商文化过渡。明州、泉州、广州地区在当时之所以能够成为对外贸易的重镇,是有它们的文化和宗教基因所决定的。

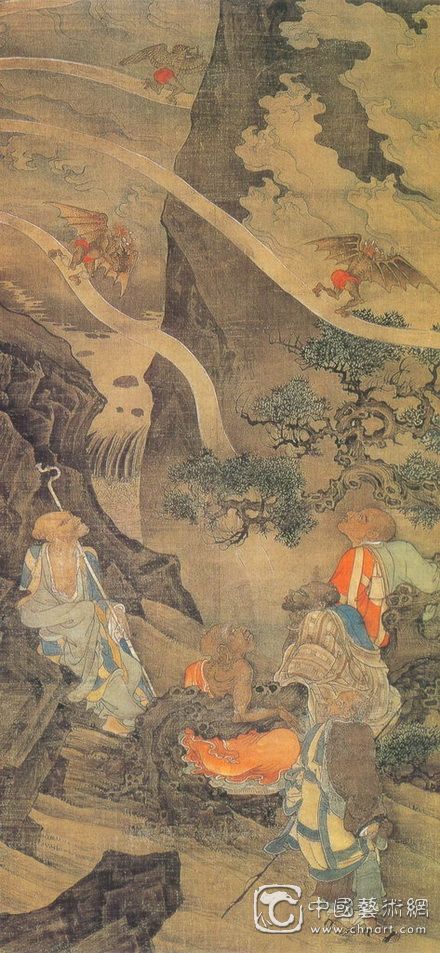

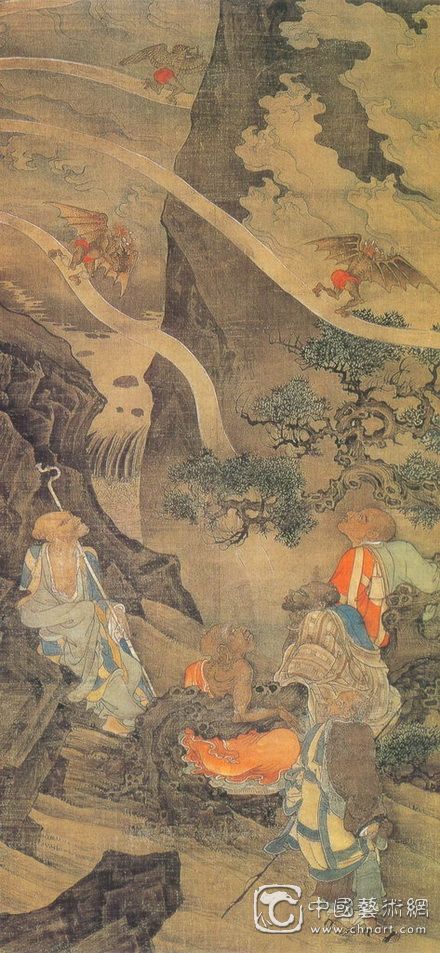

图4 周季常《五百罗汉图》之《竹林致琛》

周季常和林庭珪等南宋职业宗教画师的具体身世,今已无考。方闻在《超越再现》中说:“周、林两人可能是从属于寺院的绘画作坊成员,也可能是宁波专事生产宗教画像的商业机构人员。”南宋时期,明州(今宁波)是与日本通航的主要外贸商港,同时又是佛教绘画的产地中心。而金处士、周季常、林庭珪、陆信忠等人或他们的画坊,就是其中的代表人物。可惜他们的作品,时至今日,在自己的祖国已万不存一。而在台湾或许还有零星的收藏。

由于绢本的南宋佛教画已在国内绝迹,而多收藏在日本、欧美等国的博物馆和寺院中,所以外国研究中国美术史的学者对这些绘画作品的研究成果卓著。随着“西学东渐”,近年国内的学者也开始关注这类题材绘画的研究,真可谓“墙内种花墙外香”。但我们也要清醒地认识到:对这些作品的艺术价值和在绘画史上的影响力,不应盲目追捧或人为高估。它们在中国绘画史上的地位,犹如是中国瓷器史上的外销瓷。但我们也的确不应该忘记:这些外销的佛教画,在特定的历史时期,它们在国内或海外,均曾经产生过一定的文化和经济影响力。

图4 周季常《五百罗汉图》之《竹林致琛》

周季常和林庭珪等南宋职业宗教画师的具体身世,今已无考。方闻在《超越再现》中说:“周、林两人可能是从属于寺院的绘画作坊成员,也可能是宁波专事生产宗教画像的商业机构人员。”南宋时期,明州(今宁波)是与日本通航的主要外贸商港,同时又是佛教绘画的产地中心。而金处士、周季常、林庭珪、陆信忠等人或他们的画坊,就是其中的代表人物。可惜他们的作品,时至今日,在自己的祖国已万不存一。而在台湾或许还有零星的收藏。

由于绢本的南宋佛教画已在国内绝迹,而多收藏在日本、欧美等国的博物馆和寺院中,所以外国研究中国美术史的学者对这些绘画作品的研究成果卓著。随着“西学东渐”,近年国内的学者也开始关注这类题材绘画的研究,真可谓“墙内种花墙外香”。但我们也要清醒地认识到:对这些作品的艺术价值和在绘画史上的影响力,不应盲目追捧或人为高估。它们在中国绘画史上的地位,犹如是中国瓷器史上的外销瓷。但我们也的确不应该忘记:这些外销的佛教画,在特定的历史时期,它们在国内或海外,均曾经产生过一定的文化和经济影响力。

图5 周季常《五百罗汉图》之《观舍利光》

李维琨在《⟨十王图⟩札记》一文中曾较为客观地说过:“所蕴含的从想象到纪实的精湛图像构成与丰富墨色描述,迥异于宫廷、文人画系统的画风承传乃至收藏使用,以及其诸多有民间特色的历史文化意味,实在是值得艺术史研究者和爱好者进一步引起重视。”它们虽然是南宋绘画,但不是国宝,也难称珍宝。最多也就是中国绘画史上一种较为特殊的图像遗产而已。因为它们是流水式作业和批量制造的绘画,从某种意义上说,它们是画匠们较高级别的商品画——与宗教和艺术无关。(文/万君超)

图5 周季常《五百罗汉图》之《观舍利光》

李维琨在《⟨十王图⟩札记》一文中曾较为客观地说过:“所蕴含的从想象到纪实的精湛图像构成与丰富墨色描述,迥异于宫廷、文人画系统的画风承传乃至收藏使用,以及其诸多有民间特色的历史文化意味,实在是值得艺术史研究者和爱好者进一步引起重视。”它们虽然是南宋绘画,但不是国宝,也难称珍宝。最多也就是中国绘画史上一种较为特殊的图像遗产而已。因为它们是流水式作业和批量制造的绘画,从某种意义上说,它们是画匠们较高级别的商品画——与宗教和艺术无关。(文/万君超)

图1 金处士《十王图》(之五)阎罗王 是人死后第三十五天时要见的冥王——“人间即地狱”也

此图的颜料虽经过近八九百年,但仍然明艳醒目。但不知它是否有后人的补色。同为金处士《十王图》,纽约大都会博物馆藏六幅,波士顿艺术博物馆藏四幅,每幅画上有朱砂色署款:“大宋明州车桥西金处士家画。”明州即今浙江宁波。金处士应该是雅称,犹如“布衣”之义。也有学者研究认为,此“处士”可能是一人,亦可能是数人共用之名。但我以为“金处士家”或是一个画坊的名号,亦可能是一个“商标”,当非某个个人的名字。因为像这种流水作业式的“商品画”或“订单画”,单单靠某一个人是无法批量制作的。而金处士应该是画坊的老板兼“艺术总监”(负责“粉本”、样稿设计和具体工序)。所以我比较认同德国学者雷德侯在《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》(北京三联书店2005年)一书中的观点:“这个方法使绘画过程合理化,并造就经济上的优势:画坊能够提供可选择的一套之全部内容,以吸引宽广的具有各种程度财力的顾主圈。”

南宋周季常《五百罗汉图》四幅,据记载原件共有一百幅,每幅各绘五个罗汉,画面中除五个罗汉外,还有世俗或传说的人物以及鬼形等作陪衬,以显示佛法无边。现藏日本京都大德寺的八十二幅中,有绘制者周季常、林庭珪的姓名,另外还有募捐者的姓名。方闻研究认为:“个人捐赠的钱财最多只够画一两幅,往往被要求用来超度已故亲戚的亡灵。很多捐赠者就住在周围的几个村庄里。”(见《超越再现》)从这批《五百罗汉图》上的有关泥金题字可知,它们是南宋淳熙五年(1178)浙江明州惠安院(又名罗汉院)供奉之物。后来被日本来华僧侣“请”回国。我们今天可以想象:能够悬挂一百幅《五百罗汉图》的惠安院,它的殿堂应该是如何的宏大。因为今天的寺庙一般只能供奉十六罗汉或十八罗汉的画像。

图1 金处士《十王图》(之五)阎罗王 是人死后第三十五天时要见的冥王——“人间即地狱”也

此图的颜料虽经过近八九百年,但仍然明艳醒目。但不知它是否有后人的补色。同为金处士《十王图》,纽约大都会博物馆藏六幅,波士顿艺术博物馆藏四幅,每幅画上有朱砂色署款:“大宋明州车桥西金处士家画。”明州即今浙江宁波。金处士应该是雅称,犹如“布衣”之义。也有学者研究认为,此“处士”可能是一人,亦可能是数人共用之名。但我以为“金处士家”或是一个画坊的名号,亦可能是一个“商标”,当非某个个人的名字。因为像这种流水作业式的“商品画”或“订单画”,单单靠某一个人是无法批量制作的。而金处士应该是画坊的老板兼“艺术总监”(负责“粉本”、样稿设计和具体工序)。所以我比较认同德国学者雷德侯在《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》(北京三联书店2005年)一书中的观点:“这个方法使绘画过程合理化,并造就经济上的优势:画坊能够提供可选择的一套之全部内容,以吸引宽广的具有各种程度财力的顾主圈。”

南宋周季常《五百罗汉图》四幅,据记载原件共有一百幅,每幅各绘五个罗汉,画面中除五个罗汉外,还有世俗或传说的人物以及鬼形等作陪衬,以显示佛法无边。现藏日本京都大德寺的八十二幅中,有绘制者周季常、林庭珪的姓名,另外还有募捐者的姓名。方闻研究认为:“个人捐赠的钱财最多只够画一两幅,往往被要求用来超度已故亲戚的亡灵。很多捐赠者就住在周围的几个村庄里。”(见《超越再现》)从这批《五百罗汉图》上的有关泥金题字可知,它们是南宋淳熙五年(1178)浙江明州惠安院(又名罗汉院)供奉之物。后来被日本来华僧侣“请”回国。我们今天可以想象:能够悬挂一百幅《五百罗汉图》的惠安院,它的殿堂应该是如何的宏大。因为今天的寺庙一般只能供奉十六罗汉或十八罗汉的画像。

图2 周季常《五百罗汉图》之《云中示现》 周季常《五百罗汉图》中的《云中示现》、《施财贫者》、《竹林致琛》和《观舍利光》,分别描绘了四个场境(佛境),它们是佛教叙事组画的一部分,每一幅画都有一个佛教典故或寓意。罗汉们置身在各种的自然环境和生活环境中,四幅画中均有祥云仙雾萦绕飘忽,而场景却是世俗的,所以产生了一种梦幻般的“真实”感。在众罗汉中汉人面貌已见增多,在画中与西域面貌的罗汉交相辉映,这也体现了两宋文化由唐代国际性宗教文化向地方性汉人世俗文化潜移默化的过程。

图3 周季常《五百罗汉图》之《施财贫者》

周季常《五百罗汉图》总体的绘画技艺,要比金处士《十王图》高出一筹。因为我们看到了某些南宋宫廷绘画的风格,比如大斧劈皴岩石,双勾竹叶,白描衣褶线条等等。所以它虽然是宗教画,但依稀有某种贵族化和新兴工商化的审美趣尚。两宋文化,尤其是沿海地区,开始逐渐由国际宗教文化向国际工商文化过渡。明州、泉州、广州地区在当时之所以能够成为对外贸易的重镇,是有它们的文化和宗教基因所决定的。

图3 周季常《五百罗汉图》之《施财贫者》

周季常《五百罗汉图》总体的绘画技艺,要比金处士《十王图》高出一筹。因为我们看到了某些南宋宫廷绘画的风格,比如大斧劈皴岩石,双勾竹叶,白描衣褶线条等等。所以它虽然是宗教画,但依稀有某种贵族化和新兴工商化的审美趣尚。两宋文化,尤其是沿海地区,开始逐渐由国际宗教文化向国际工商文化过渡。明州、泉州、广州地区在当时之所以能够成为对外贸易的重镇,是有它们的文化和宗教基因所决定的。

图4 周季常《五百罗汉图》之《竹林致琛》

周季常和林庭珪等南宋职业宗教画师的具体身世,今已无考。方闻在《超越再现》中说:“周、林两人可能是从属于寺院的绘画作坊成员,也可能是宁波专事生产宗教画像的商业机构人员。”南宋时期,明州(今宁波)是与日本通航的主要外贸商港,同时又是佛教绘画的产地中心。而金处士、周季常、林庭珪、陆信忠等人或他们的画坊,就是其中的代表人物。可惜他们的作品,时至今日,在自己的祖国已万不存一。而在台湾或许还有零星的收藏。

由于绢本的南宋佛教画已在国内绝迹,而多收藏在日本、欧美等国的博物馆和寺院中,所以外国研究中国美术史的学者对这些绘画作品的研究成果卓著。随着“西学东渐”,近年国内的学者也开始关注这类题材绘画的研究,真可谓“墙内种花墙外香”。但我们也要清醒地认识到:对这些作品的艺术价值和在绘画史上的影响力,不应盲目追捧或人为高估。它们在中国绘画史上的地位,犹如是中国瓷器史上的外销瓷。但我们也的确不应该忘记:这些外销的佛教画,在特定的历史时期,它们在国内或海外,均曾经产生过一定的文化和经济影响力。

图4 周季常《五百罗汉图》之《竹林致琛》

周季常和林庭珪等南宋职业宗教画师的具体身世,今已无考。方闻在《超越再现》中说:“周、林两人可能是从属于寺院的绘画作坊成员,也可能是宁波专事生产宗教画像的商业机构人员。”南宋时期,明州(今宁波)是与日本通航的主要外贸商港,同时又是佛教绘画的产地中心。而金处士、周季常、林庭珪、陆信忠等人或他们的画坊,就是其中的代表人物。可惜他们的作品,时至今日,在自己的祖国已万不存一。而在台湾或许还有零星的收藏。

由于绢本的南宋佛教画已在国内绝迹,而多收藏在日本、欧美等国的博物馆和寺院中,所以外国研究中国美术史的学者对这些绘画作品的研究成果卓著。随着“西学东渐”,近年国内的学者也开始关注这类题材绘画的研究,真可谓“墙内种花墙外香”。但我们也要清醒地认识到:对这些作品的艺术价值和在绘画史上的影响力,不应盲目追捧或人为高估。它们在中国绘画史上的地位,犹如是中国瓷器史上的外销瓷。但我们也的确不应该忘记:这些外销的佛教画,在特定的历史时期,它们在国内或海外,均曾经产生过一定的文化和经济影响力。

图5 周季常《五百罗汉图》之《观舍利光》

李维琨在《⟨十王图⟩札记》一文中曾较为客观地说过:“所蕴含的从想象到纪实的精湛图像构成与丰富墨色描述,迥异于宫廷、文人画系统的画风承传乃至收藏使用,以及其诸多有民间特色的历史文化意味,实在是值得艺术史研究者和爱好者进一步引起重视。”它们虽然是南宋绘画,但不是国宝,也难称珍宝。最多也就是中国绘画史上一种较为特殊的图像遗产而已。因为它们是流水式作业和批量制造的绘画,从某种意义上说,它们是画匠们较高级别的商品画——与宗教和艺术无关。(文/万君超)

图5 周季常《五百罗汉图》之《观舍利光》

李维琨在《⟨十王图⟩札记》一文中曾较为客观地说过:“所蕴含的从想象到纪实的精湛图像构成与丰富墨色描述,迥异于宫廷、文人画系统的画风承传乃至收藏使用,以及其诸多有民间特色的历史文化意味,实在是值得艺术史研究者和爱好者进一步引起重视。”它们虽然是南宋绘画,但不是国宝,也难称珍宝。最多也就是中国绘画史上一种较为特殊的图像遗产而已。因为它们是流水式作业和批量制造的绘画,从某种意义上说,它们是画匠们较高级别的商品画——与宗教和艺术无关。(文/万君超)