张明:田园吹来的风

《淡云笼月照梨花》

《淡云笼月照梨花》

《十里香溪》

《十里香溪》

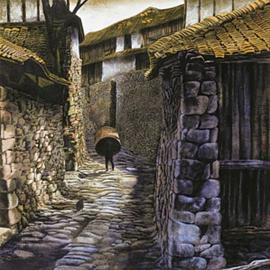

《山色满楼人未归》

彩墨烘染的云烟光影、五彩云石堆砌的堤坝小径、缤纷秋叶渲染的农家小院所呈现的画面,究竟是油画、水粉画、色粉画、水彩画还是中国画?这大概是许多人初观张明的画的第一感觉。

苏州大学艺术学院教授袁牧这样评价:“从表面上看,很难将张明的画进行归类。他选择了中国画特有的毛笔和宣纸,采用了传统的中国画的形式,在表现上却大胆运用了西方的语汇。cDn-wwW.2586.Wang ”在袁牧的眼中,《午后》的阳光在斑驳的老墙上所形成的陆离光晕、《溪流》的波光和桥面上蒸腾的雾气,使人不由得想起莫奈的《日出印象》,仿佛置身于异国他乡的画家们所营造的光影和色彩之中。

风景如画,但未必入画。苏州国画院院长周矩敏说:“在第十届全国美展中,张明的中国画作品《耕读人家》获得铜奖,张明也因此被圈内关注。以杏树老宅为母题,他曾画了无数相同题材的作品,技术有涯,努力就能登高。张明深谙此道,在不断完善技术的同时,他更加注重艺术语境的营造和表达。 ”

除了全国美展上的得奖,他还得过江苏省美术作品展优秀奖、中国当代工笔画大展优秀奖、中国首届粉画艺术展优秀奖、中国美术家协会提名展优秀奖等。如同他画作的名字《秋声赋》《流金岁月》《暗香浮动》《耕读人家》《香雪》等,他的画风清新,画中一石一瓦、一草一木,层层皴染,自然流畅,宛如一阵清风,于柔软中却渗入观者的心头。

明天,将在上海图书馆开展的“心系江南黄叶情——张明中国画作品展”将送来一阵田园清风。

用画笔记录如“画”生活

记:您是如何和画结缘的?

张:我自小就对生活中的细节比较敏感、比较关注,尤其是对具有一些造型特点的事物更是如此。记得还在4岁的时候,我就学着拿起画笔画马了。有一次,我搬着小凳子坐在马的后面写生,那匹马突然尥蹶子,把我吓得跳了起来,连退几步,从此就不敢在马的屁股后面画画了。在我读书后,我特别喜欢读鲁迅的小说和散文,尤其是描写田园、乡村、小镇之类的。鲁迅的小说细腻、深刻,能够将人带入其中,就好像置身于其中一样,而且具有色彩感。

就生活而言,我自小就生活在临河人家,看惯了吊脚围栏、石岸小径、河埠码头,小船上的橹声、河埠岸边敲打衣物的棒槌声从早到晚不绝于耳,早晚水汽升腾、雾气蒙蒙;如遇雨天,石板上则因天光反射显得锃亮,犹如油画般。我浸染在水乡的画里,有时我真的分不清是在画里还是在画外,这时,“人在画中游”就不是一句空话了,而是实实在在的现实生活。

记:在逐步成长为一名画家的过程中,有没有过挫折?

张:挫折也谈不上。谈到绘画的成长道路,我还算是比较幸运的。要说挫折那就是自己战胜自己,自己对自己要有一个清醒的认识。其次,我认为搞美术是要具备一定天赋的,要具有一种常人所没有的眼光,这很重要。当你第一次取得一点成绩的时候,哪怕是一点点小小的成绩,对你也是一种莫大的鼓励。

记:现在创作的状态如何?

张:我喜欢田园生活,喜欢农村。我每年都要出去跑跑,无论春夏秋冬。归来作画,就好像在跟朋友诉说我所看到的一切,与大家分享的感觉,真的很美好。

用画魂感悟“乐水”智慧

记:您的作品中,“水”似乎是出现频率最高。

张:“水”既关系到中国画艺术手法上的特点,又体现了中国画制作过程中的特色,山水画里有“水”,水墨画更离不开“水”。中国画离不开“水”,我的绘画题材也离不开“水”。“水”就是我的绘画灵魂。

孔夫子说过“智者乐水”。多少年来,流动的水带给画家无数次的创作激情与灵感,又给了画家发挥笔墨效能之关键,对于水,用之得法,乃凝于神。“风生水起”是画家作画时的生动表情,“波澜不惊”乃是画家造诣的素练之静,“水到渠成”说的是基本功的修炼。无论动静之间、雄浑劲健或者妩媚清雅,都是“水”的柔情、“水”的韵致。

我喜欢太湖的水。游荡在太湖岸边,透过水中的芦苇,寻找着懒散而富于生趣的野鸭。或是放眼浩淼水域,在白帆与桅杆的指引下,如醉般静观临水而居的村落。水穷云尽处,只有一抹黛色逶迤于水与天之间。水面上漂浮着的空气是湿润的,芦苇在风中摇荡,风自此便有了颜色,水也有了颜色。湖上的风色与风中的水色浸染着我的心绪,使我不由顿生出一种追思与遐想。

记:所以您的画笔下对太湖也情有独钟。

张:每年必到太湖,到太湖的东山、西山、三山岛等。每个季节都会去,少则蹲个五天、八天,多则十天、半个月的。记得有一年的春节就是在太湖中的蓬莱——三山岛度过的。可以说,太湖边的古村落到处都留下了我的足迹。太湖中的岛屿以及与岛屿有关的人和事、太湖边那一路的风花雪月也成为了我的绘画题材。

湖光山色是我对太湖最初的印象。淳朴的乡民乡风、饱经沧桑的明清古宅、如诗如画的田园炊烟、老树、曲径、古桥,是我绘画创作中取之不尽、用之不竭的灵感来源,也是我的绘画风格确立的直接源泉。可以说,如果没有太湖就没有我现在的绘画;如果没有太湖边的古村落,就确立不了我现在的绘画风格。我的绘画就是太湖的写照,太湖就是我的绘画的见证。

记:“写意”是水墨画的一个共识之一,但您的水墨画却充满了“写实”的别样魅力。

张:写意是一种精神,写实是指绘画的技法技巧而言的。写意是精神层面上的,是画家思想的内涵,无论是直抒胸臆或是娓娓道来,都应该体现画家的 “精神”。写实是写虚的对面,是表达“精神”的不同方式、不同手段而已。

用笔墨传承传统精髓

记:水乡题材是很多中国画家的心头之好,但铁打的水乡、流水的画家,这么多同类题材的画作看上去似乎也大同小异。您如何让自己的作品保持独特艺术个性的?

张:我以为,绘画的重要性是要深挖自身的感悟,也即抒自己胸中之意,画出自己的思想、自己的感受与体会,从中体会到的情趣与况味。对待传统的东西也要深挖,走马看花、只学表面是不行的。有一个阶段流行复古,学古人的东西,以临摹得惟妙惟肖为上而忽略了古人作品中的内涵与精神就违背了学习传统的意义。学习和继承传统不等于复古。

画水乡题材的画家很多,画得好的也很多。但大多是全景式的描写,我想我应该画出自己的感悟,画出自己的想法,包括从内容到形式都应该是属于自己的,我应该从全新的角度去演绎水乡,演绎水乡的生活,演绎水乡的文化。水乡生活应该远远不止这些建筑和水巷、小桥,水乡应该还有更加广阔和深刻的内涵,这其中还应该包括人文精神,这种精神是随着生活的积淀、岁月的冲刷而留下的,深深地刻在城市的记忆中永不被磨灭的文化。于是我开始走访古街坊,我开始停留下来,住脚在河埠边、桥栏下、屋门旁、小院内。我开始关注街坊生活的点点细节,甚至每一块石板、每一扇门窗。我发现,在每一块石板、每一扇门窗的背后都有着一段故事,或平常、或激昂、或凄美、或悲壮。这就是历史,历史不是空壳,而是时间走过的痕迹,时间会留下故事。我的画,很多时候是在讲故事。我的题材视点渐渐明晰——由全景式的描写演变成表现生活中的细节。只有细节才更能够挖掘深度,水乡题材的新视点在我的头脑中生成。

记:观您的画,美感扑面而来,无论是在细节的处理,还是在视觉的整体构思上。绘画,对您来说,最大的意义是什么?

张:描绘,最初只单纯地因为一些“美”的感动。在我眼中,哪怕是最贫瘠、最荒凉的大地,也会焕发着生命动人的光辉。无论是崇山峻岭、黄沙掩石,还是青瓦白墙、流水缠绕,大地始终给予了最无私的奉献。这既是我理想中的家园,也是我实实在在的生活空间。

当代美术创作应当注重形式语言的探索和研究。这并非要我们抛弃传统,相反,我们要汲取传统的精华,遵循传统的普遍规律。传统绘画的普遍规律和精髓是审美,而非笔墨。(作者:李君娜)

《山色满楼人未归》

彩墨烘染的云烟光影、五彩云石堆砌的堤坝小径、缤纷秋叶渲染的农家小院所呈现的画面,究竟是油画、水粉画、色粉画、水彩画还是中国画?这大概是许多人初观张明的画的第一感觉。

苏州大学艺术学院教授袁牧这样评价:“从表面上看,很难将张明的画进行归类。他选择了中国画特有的毛笔和宣纸,采用了传统的中国画的形式,在表现上却大胆运用了西方的语汇。cDn-wwW.2586.Wang ”在袁牧的眼中,《午后》的阳光在斑驳的老墙上所形成的陆离光晕、《溪流》的波光和桥面上蒸腾的雾气,使人不由得想起莫奈的《日出印象》,仿佛置身于异国他乡的画家们所营造的光影和色彩之中。

风景如画,但未必入画。苏州国画院院长周矩敏说:“在第十届全国美展中,张明的中国画作品《耕读人家》获得铜奖,张明也因此被圈内关注。以杏树老宅为母题,他曾画了无数相同题材的作品,技术有涯,努力就能登高。张明深谙此道,在不断完善技术的同时,他更加注重艺术语境的营造和表达。 ”

除了全国美展上的得奖,他还得过江苏省美术作品展优秀奖、中国当代工笔画大展优秀奖、中国首届粉画艺术展优秀奖、中国美术家协会提名展优秀奖等。如同他画作的名字《秋声赋》《流金岁月》《暗香浮动》《耕读人家》《香雪》等,他的画风清新,画中一石一瓦、一草一木,层层皴染,自然流畅,宛如一阵清风,于柔软中却渗入观者的心头。

明天,将在上海图书馆开展的“心系江南黄叶情——张明中国画作品展”将送来一阵田园清风。

用画笔记录如“画”生活

记:您是如何和画结缘的?

张:我自小就对生活中的细节比较敏感、比较关注,尤其是对具有一些造型特点的事物更是如此。记得还在4岁的时候,我就学着拿起画笔画马了。有一次,我搬着小凳子坐在马的后面写生,那匹马突然尥蹶子,把我吓得跳了起来,连退几步,从此就不敢在马的屁股后面画画了。在我读书后,我特别喜欢读鲁迅的小说和散文,尤其是描写田园、乡村、小镇之类的。鲁迅的小说细腻、深刻,能够将人带入其中,就好像置身于其中一样,而且具有色彩感。

就生活而言,我自小就生活在临河人家,看惯了吊脚围栏、石岸小径、河埠码头,小船上的橹声、河埠岸边敲打衣物的棒槌声从早到晚不绝于耳,早晚水汽升腾、雾气蒙蒙;如遇雨天,石板上则因天光反射显得锃亮,犹如油画般。我浸染在水乡的画里,有时我真的分不清是在画里还是在画外,这时,“人在画中游”就不是一句空话了,而是实实在在的现实生活。

记:在逐步成长为一名画家的过程中,有没有过挫折?

张:挫折也谈不上。谈到绘画的成长道路,我还算是比较幸运的。要说挫折那就是自己战胜自己,自己对自己要有一个清醒的认识。其次,我认为搞美术是要具备一定天赋的,要具有一种常人所没有的眼光,这很重要。当你第一次取得一点成绩的时候,哪怕是一点点小小的成绩,对你也是一种莫大的鼓励。

记:现在创作的状态如何?

张:我喜欢田园生活,喜欢农村。我每年都要出去跑跑,无论春夏秋冬。归来作画,就好像在跟朋友诉说我所看到的一切,与大家分享的感觉,真的很美好。

用画魂感悟“乐水”智慧

记:您的作品中,“水”似乎是出现频率最高。

张:“水”既关系到中国画艺术手法上的特点,又体现了中国画制作过程中的特色,山水画里有“水”,水墨画更离不开“水”。中国画离不开“水”,我的绘画题材也离不开“水”。“水”就是我的绘画灵魂。

孔夫子说过“智者乐水”。多少年来,流动的水带给画家无数次的创作激情与灵感,又给了画家发挥笔墨效能之关键,对于水,用之得法,乃凝于神。“风生水起”是画家作画时的生动表情,“波澜不惊”乃是画家造诣的素练之静,“水到渠成”说的是基本功的修炼。无论动静之间、雄浑劲健或者妩媚清雅,都是“水”的柔情、“水”的韵致。

我喜欢太湖的水。游荡在太湖岸边,透过水中的芦苇,寻找着懒散而富于生趣的野鸭。或是放眼浩淼水域,在白帆与桅杆的指引下,如醉般静观临水而居的村落。水穷云尽处,只有一抹黛色逶迤于水与天之间。水面上漂浮着的空气是湿润的,芦苇在风中摇荡,风自此便有了颜色,水也有了颜色。湖上的风色与风中的水色浸染着我的心绪,使我不由顿生出一种追思与遐想。

记:所以您的画笔下对太湖也情有独钟。

张:每年必到太湖,到太湖的东山、西山、三山岛等。每个季节都会去,少则蹲个五天、八天,多则十天、半个月的。记得有一年的春节就是在太湖中的蓬莱——三山岛度过的。可以说,太湖边的古村落到处都留下了我的足迹。太湖中的岛屿以及与岛屿有关的人和事、太湖边那一路的风花雪月也成为了我的绘画题材。

湖光山色是我对太湖最初的印象。淳朴的乡民乡风、饱经沧桑的明清古宅、如诗如画的田园炊烟、老树、曲径、古桥,是我绘画创作中取之不尽、用之不竭的灵感来源,也是我的绘画风格确立的直接源泉。可以说,如果没有太湖就没有我现在的绘画;如果没有太湖边的古村落,就确立不了我现在的绘画风格。我的绘画就是太湖的写照,太湖就是我的绘画的见证。

记:“写意”是水墨画的一个共识之一,但您的水墨画却充满了“写实”的别样魅力。

张:写意是一种精神,写实是指绘画的技法技巧而言的。写意是精神层面上的,是画家思想的内涵,无论是直抒胸臆或是娓娓道来,都应该体现画家的 “精神”。写实是写虚的对面,是表达“精神”的不同方式、不同手段而已。

用笔墨传承传统精髓

记:水乡题材是很多中国画家的心头之好,但铁打的水乡、流水的画家,这么多同类题材的画作看上去似乎也大同小异。您如何让自己的作品保持独特艺术个性的?

张:我以为,绘画的重要性是要深挖自身的感悟,也即抒自己胸中之意,画出自己的思想、自己的感受与体会,从中体会到的情趣与况味。对待传统的东西也要深挖,走马看花、只学表面是不行的。有一个阶段流行复古,学古人的东西,以临摹得惟妙惟肖为上而忽略了古人作品中的内涵与精神就违背了学习传统的意义。学习和继承传统不等于复古。

画水乡题材的画家很多,画得好的也很多。但大多是全景式的描写,我想我应该画出自己的感悟,画出自己的想法,包括从内容到形式都应该是属于自己的,我应该从全新的角度去演绎水乡,演绎水乡的生活,演绎水乡的文化。水乡生活应该远远不止这些建筑和水巷、小桥,水乡应该还有更加广阔和深刻的内涵,这其中还应该包括人文精神,这种精神是随着生活的积淀、岁月的冲刷而留下的,深深地刻在城市的记忆中永不被磨灭的文化。于是我开始走访古街坊,我开始停留下来,住脚在河埠边、桥栏下、屋门旁、小院内。我开始关注街坊生活的点点细节,甚至每一块石板、每一扇门窗。我发现,在每一块石板、每一扇门窗的背后都有着一段故事,或平常、或激昂、或凄美、或悲壮。这就是历史,历史不是空壳,而是时间走过的痕迹,时间会留下故事。我的画,很多时候是在讲故事。我的题材视点渐渐明晰——由全景式的描写演变成表现生活中的细节。只有细节才更能够挖掘深度,水乡题材的新视点在我的头脑中生成。

记:观您的画,美感扑面而来,无论是在细节的处理,还是在视觉的整体构思上。绘画,对您来说,最大的意义是什么?

张:描绘,最初只单纯地因为一些“美”的感动。在我眼中,哪怕是最贫瘠、最荒凉的大地,也会焕发着生命动人的光辉。无论是崇山峻岭、黄沙掩石,还是青瓦白墙、流水缠绕,大地始终给予了最无私的奉献。这既是我理想中的家园,也是我实实在在的生活空间。

当代美术创作应当注重形式语言的探索和研究。这并非要我们抛弃传统,相反,我们要汲取传统的精华,遵循传统的普遍规律。传统绘画的普遍规律和精髓是审美,而非笔墨。(作者:李君娜)