“何不水墨”重启中国水墨的思考

图1 《黑白探戈之三》 冯斌2012年 丙烯,亚麻布

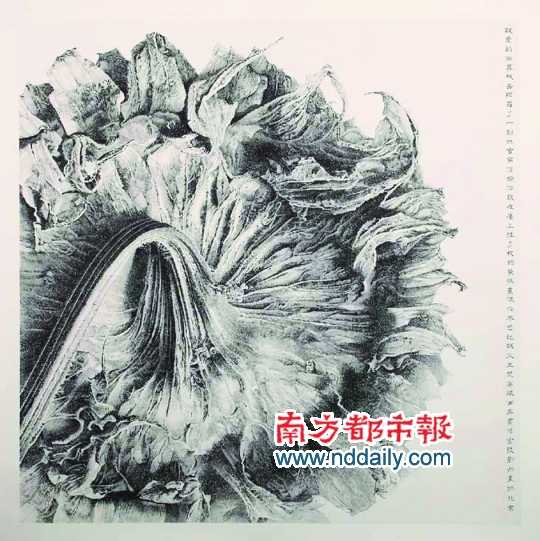

图2 《向日葵》 刘丹2011年 纸本水墨

上周末的北京滴水成冰,但两场热情腾腾的水墨盛宴在今日美术馆“开宴”。2012年12月8日,李津的个展《李津·今日·盛宴》和《何不水墨——徐冰、刘丹、王天德、冯斌个案观察》四艺术家联展几乎同时在今日美术馆开幕。尽管有着各自不同的艺术气质和创作经历,但五位艺术家以水墨为材料的当代创作却给人们呈现了当代水墨的多元景观。

重启关于水墨的思考

《何不水墨》的策展人沈揆一介绍,徐冰、刘丹、王天德和冯斌这四位艺术家的作品都有强烈的个人观念和清晰的个人风格,但无疑都与“水墨”有着某种联系。Cdn-wWW.2586.WaNG“他们无论是在观念的表达、题材的选择、媒材的运用、技法的拓展都表现出惊人的可塑性与包容性。”

南都记者在现场看到,此次展出的作品多是艺术家近年的重要艺术探索,如徐冰的《芥子园山水卷》、王天德的《孤山》、《数码》以及冯斌的《舞》,也有艺术家的知名作品,如刘丹的《小辞典》、《向日葵》等,令人耳目一新。

徐冰的《芥子园山水卷》重新研习了中国山水画技法的传统教科书《芥子园画传》,并将画传中基本的图像元素切割重组成一幅山水画卷。画中典型的岩石、树木、流水等元素以及它们对应的指导性文字,都被重新排列组合。王天德的《数码》系列以历代名家画作为底,展示传统水墨的笔墨痕迹,表层以香灼烧皮纸,两者相重叠产生新的审美经验。冯斌的《舞》系列焦点对准双人舞这一都市场景,从材料、技法和图式进行全新尝试,试图弥合水墨和油画的鸿沟。刘丹的作品则穿梭到微观世界,不管是一株灵芝还是一朵向日葵,都营造出一种独特的氛围。这些创作无疑将重启人们对中国画传统以及“笔墨”、“临摹”等中国水墨核心概念的思考。

水墨呈现舌尖笔墨上的双重饕餮

另一展馆内,李津长23米,宽0 .53米的长卷《李津·今日·盛宴》则以另一种方式使用水墨。被称为“85老将,水墨奇才”的李津素以画活色生香的日常生活知名。自今年3月起,李津开启了一段“艺术与美食之旅”,云游全球十余城市:美国的纽约,中国的湘云贵、江浙,德国的柏林等。以文字与笔墨阐释内心感受,于是便有了这一舌尖笔墨上的双重饕餮。在中国,李津如此直接的感官主义没有楷模可以依据,既不能在唐、宋的自然主义的绘画中找到,也不能在此后几百年由内心体验和道德态度所形成的“文人画”中找到。策展人汉学家阿克曼告诉记者,尽管如此,李津的创作仍深深扎根在“文人画”的理解中。

“水墨只是一个幌子”

“其实放下水墨情结带来的焦虑,我们可以看到更为开阔的艺术表现空间”。沈揆一认为这些艺术家已经自如地运用水墨话语,无论是展现感官世界,还是探讨精神世界,质疑传统,但他们又都与中国传统文化保持着某种联系。“水墨只是一个幌子”,另一位策展人李小倩坦言,“事实上我们讨论的并非水墨的问题,而是艺术家与艺术传统的关系。”(记者李昶伟)

图2 《向日葵》 刘丹2011年 纸本水墨

上周末的北京滴水成冰,但两场热情腾腾的水墨盛宴在今日美术馆“开宴”。2012年12月8日,李津的个展《李津·今日·盛宴》和《何不水墨——徐冰、刘丹、王天德、冯斌个案观察》四艺术家联展几乎同时在今日美术馆开幕。尽管有着各自不同的艺术气质和创作经历,但五位艺术家以水墨为材料的当代创作却给人们呈现了当代水墨的多元景观。

重启关于水墨的思考

《何不水墨》的策展人沈揆一介绍,徐冰、刘丹、王天德和冯斌这四位艺术家的作品都有强烈的个人观念和清晰的个人风格,但无疑都与“水墨”有着某种联系。Cdn-wWW.2586.WaNG“他们无论是在观念的表达、题材的选择、媒材的运用、技法的拓展都表现出惊人的可塑性与包容性。”

南都记者在现场看到,此次展出的作品多是艺术家近年的重要艺术探索,如徐冰的《芥子园山水卷》、王天德的《孤山》、《数码》以及冯斌的《舞》,也有艺术家的知名作品,如刘丹的《小辞典》、《向日葵》等,令人耳目一新。

徐冰的《芥子园山水卷》重新研习了中国山水画技法的传统教科书《芥子园画传》,并将画传中基本的图像元素切割重组成一幅山水画卷。画中典型的岩石、树木、流水等元素以及它们对应的指导性文字,都被重新排列组合。王天德的《数码》系列以历代名家画作为底,展示传统水墨的笔墨痕迹,表层以香灼烧皮纸,两者相重叠产生新的审美经验。冯斌的《舞》系列焦点对准双人舞这一都市场景,从材料、技法和图式进行全新尝试,试图弥合水墨和油画的鸿沟。刘丹的作品则穿梭到微观世界,不管是一株灵芝还是一朵向日葵,都营造出一种独特的氛围。这些创作无疑将重启人们对中国画传统以及“笔墨”、“临摹”等中国水墨核心概念的思考。

水墨呈现舌尖笔墨上的双重饕餮

另一展馆内,李津长23米,宽0 .53米的长卷《李津·今日·盛宴》则以另一种方式使用水墨。被称为“85老将,水墨奇才”的李津素以画活色生香的日常生活知名。自今年3月起,李津开启了一段“艺术与美食之旅”,云游全球十余城市:美国的纽约,中国的湘云贵、江浙,德国的柏林等。以文字与笔墨阐释内心感受,于是便有了这一舌尖笔墨上的双重饕餮。在中国,李津如此直接的感官主义没有楷模可以依据,既不能在唐、宋的自然主义的绘画中找到,也不能在此后几百年由内心体验和道德态度所形成的“文人画”中找到。策展人汉学家阿克曼告诉记者,尽管如此,李津的创作仍深深扎根在“文人画”的理解中。

“水墨只是一个幌子”

“其实放下水墨情结带来的焦虑,我们可以看到更为开阔的艺术表现空间”。沈揆一认为这些艺术家已经自如地运用水墨话语,无论是展现感官世界,还是探讨精神世界,质疑传统,但他们又都与中国传统文化保持着某种联系。“水墨只是一个幌子”,另一位策展人李小倩坦言,“事实上我们讨论的并非水墨的问题,而是艺术家与艺术传统的关系。”(记者李昶伟)