“烫”在麦草上的艺术——走近烙铁绘画艺人白芬

白芬在创作麦草画

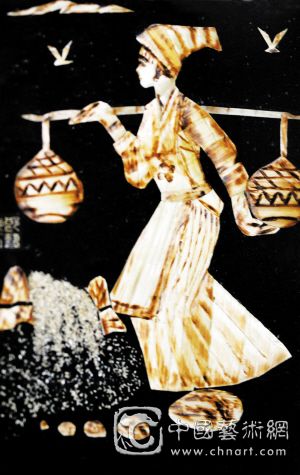

白芬 麦草画作品《布依女》

麦草画作品《瀑布之美》

麦草画作品《瀑布之美》麦草画,是用小麦秆做的画,起源于民间,历史已有千年,后经历代传播,成为一种完善的艺术形式。它和剪纸、布贴同属剪贴艺术,是我国古文化艺术的一块瑰宝,有“中国民间艺术一绝”的美称。 记者在上月底举行的“多彩贵州”旅游商品“两赛一会”比赛现场,看到了一位正在制作麦草画的艺人。CdN-wwW.2586.Wang只见她坐在桌前写写画画,剪剪粘粘,桌面上一堆剪开熨平了的麦秆,她身后悬挂的麦草画立体感很强,凹凸有致。 她叫白芬,家在镇宁。说起制作麦草画的初衷,白芬说:“就是喜欢。”在她展开的半成品中,是一条盘旋着的龙,能看见上面是相互叠压粘贴上去的一片片鳞。据白芬说,麦草画含较多的鳞片、羽毛、叠层花瓣等,每一片鳞片都要剪出来,用烙铁在上面烙出层次,再粘贴,这样才有质感。她一边将剪好的鳞片铺开,打开烙铁,一边介绍。这些惟妙惟肖的艺术作品,成为今年“两赛一会”的宠儿。 这是白芬第一次参加“能工巧匠”大赛,看到许多人都在围观,她很开心地拿出作品来给大家欣赏。她给记者介绍说,麦草工艺是将传统的刺绣、剪纸、烙画、国画等艺术有机结合,互为渗透。但麦草画的颜色不是染的,是用烙铁烫出来,无任何染色。金子般的颜色,通过深浅不一的色彩过渡,达到单一颜色表现整体色彩的效果,而且有层次感。比如,鸳鸯的每一片羽毛都经过由浅到深的色彩处理,明暗深浅烙法也不相同,唯有如此,制作出的麦草画才能鲜活生动。烙色,也只是制作麦草画的诸多步骤之一,每一幅麦草画常常要一个月左右才能完成。 麦草画制作工序十分复杂,分为拼料、下料、烫料、粘贴、装裱等步骤,做工非常之精细,构图讲究,全凭手工完成。先将采集的麦秆进行浸泡、熏蒸、漂洗,然后剖开整平,再进行薰烫,充分利用麦秆本身的自然光泽和纹理,结合温度的高低变化,对薰烫部位分轻重缓急灵活处理,使麦秆表面形成深浅不同的层次和色变。烫平后粘贴在图案样稿上,将粘贴过的麦秆按事前图案的线条剪裁成小块,根据画面层次进行熨烫,烫过的画面小块按原图拼接起来,拼接后的图案粘贴到基板上进行喷漆封闭,打磨,装框。经过20多道工序制成的麦秆画给人以古朴自然、典雅之美。 麦秆本身很“土”,但麦草画也因为它的材质来源而不仅有浓厚的民间味道,还有着吉祥高贵的象征意味。麦草画由于取材独特,工艺别致,且保持了麦秆的光泽和烘烤烫熨出的本色不褪,据称可以保持十多年甚至几十年不变色。记者发现,麦草画一般采用黑色的画底,上面再加上各种色泽的麦草,组成一幅幅动人的图画,外画镶以画框,别具特色。 “麦秆画具备的环保、手工、永久保存等独有的特性和艺术,被誉为中国传统手工艺制作的环保型艺术作品。”白芬说。(孙鲁荣 文/图)