“铁”作笔,“火”为墨,奏出千年绘画传奇

火笔下的梅花栩栩如生

火笔下的梅花栩栩如生

这两支火笔都是刘凯改良过的

这两支火笔都是刘凯改良过的

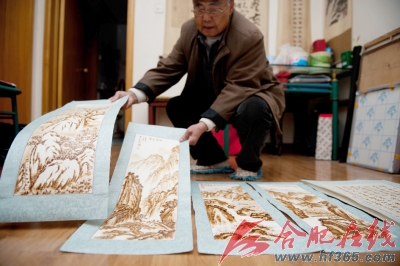

这些山水画都是刘凯得意的火笔画作品

这些山水画都是刘凯得意的火笔画作品

翻出二十多年前的首饰盒,老人拂去上面的灰尘,露出清晰的图案

心灵地图

翻出二十多年前的首饰盒,老人拂去上面的灰尘,露出清晰的图案

心灵地图

穿越,回到2000多年前的西汉时代 那一天,风和日丽,连绵的青山中,一座简陋的寺庙,阳光透过繁茂的树梢在院子里落下稀稀疏疏的影子。Cdn-wwW.2586.wANG庙虽小却每天都有虔诚的香客带上香来祈福,寺里的小和尚不定时地就要去清理一下佛像案前炉鼎里的香灰。 那日午后,不见小和尚来扫香,原来是倚着柱子打了个盹儿。炉鼎里刚刚插上的几炷香恰在此时掉落在了木质案板上,点燃的香头还一直在烧着,慢慢地在案板上烫出了一些痕迹。等到小和尚醒来,一看,惊得他赶紧掸掉香灰,却发现这被烫的案板上赫然出现了一幅小画,很有意境,原来画还可以被烫出来。就这样,心思细腻的小和尚开始琢磨起这种有趣的烫画,他还在木板上试着烫起了花鸟虫鱼,青山绿水,从此一举成名。 当然,这是记者天马行空的想象。不过,回到2000多年后的今天,安徽省非物质文化遗产“火笔画”起源的传说之一,据说就是由于西汉时期寺庙里掉在案板上的香。 后来这样的烫画工艺被流传开来,聪明的先人们竟然想到用铁匠打制的铁钎做笔,经火里加热,在木板上烫画。和普通人画画一样,不同的只是以“铁”作笔,以“火”为墨,画下了创作者的胸中丘壑,流传至今。且不论传说究竟是真是假,先人的智慧,不得不让后辈们深深折服。 记忆碎片 火笔画的来历传说很多 关于火笔画的起源传说,还真不止一种说法。民间流传的传说记载,两千多年前的西汉末年,那时河南南阳城里有一个叫李文的烙画工匠,是远近闻名的火笔画高手。他能够在尺子、筷子、扇坠等木制物品上面烙烫各式各样的人物、花鸟、山水和走兽,而且烙出来的画栩栩如生、精美绝伦。 但循着历史看下来,火笔画后来一度没了踪迹。据说直到清光绪年间,一位叫赵星三的擅长绘画的人为火笔画带来了新生。一次,他以烧红的烟扦代笔在烟杆上信手烙烫作画,并画了幅完整的作品,震撼了他自己。没想到,他竟从此开始潜心研究了起来,久而久之,竟也琢磨出了一整套烙画工艺。 赵星三由此成了火笔画复兴的师祖,而他的几个徒弟也广收门徒,火笔画便开始迅速流传开来,一时间甚至和传统国画争芳斗艳。后来,逐渐形成以河南、河北、安徽等地为代表的几大火笔画派系。 民间语文 火笔画在各地有不同名字 火笔画,在安徽如此称呼,但在外地又可称为烙画、烫画,且工艺、技巧与安徽的火笔画还有区别。据百度资料,火笔画在河南、广东、浙江、江苏等地也都有生产。 安徽“火笔画”的特征是以“铁”作笔,以“火”为墨,在木板、竹簧、宣纸、绫绸等不同材料上作画。其作品大至数丈,小不盈尺,具有极高的艺术欣赏价值和收藏价值。 寻找之旅 火笔下诞生古朴雅丽佳作 大隐隐于市,老民居里藏着非遗传人 如果没有亲眼见过,只凭文字的记叙,很难理解何为“火笔”,很多人还真的以为“火笔”就是带着火的笔。咱安徽人应该感到骄傲,民间工艺美术大师刘祝华和他的传承人,经过对火笔画的改良、研究、传承,使得江淮火笔画在国内颇有名气。揭开火笔画的面纱就变成了寻访刘氏火笔画的传人,其过程比预料得轻松,一个电话打过去,刘祝华大师的儿子刘凯老先生表示非常乐意接受记者的采访。 貌似“大隐隐于市”这句话,太适合那些在历史潮流中闪闪发光的代表人物了。谁能想到,金寨路上,一栋毫不起眼的标准合肥老民居的红砖房子里,住着一位非遗传人呢。 十几分钟,一枝梅花跃然纸上 75岁的刘凯,穿着朴实,戴着副老花镜,精神抖擞。工序介绍不如直接画一幅来得更直接。于是,刘凯拿出工具准备为记者即兴创作一幅梅花图。那漆黑的木质手柄,不正是上世纪七八十年代纺织厂里纺织用的工具嘛,只不过是经过了改头换面。一根铁芯插在顶端,缠绕上了细细的电热丝,尾部连着电线,直通桌子下方一个黑匣子。刘凯介绍说,这是变压器,打开后,通过变压器来调节电压,以此控制铁芯的温度。 起先,刘凯握着电烙笔停顿了一会儿,这是在给火笔预热,达到一定温度才能将线条留在纸上,不一会儿就闻到了一股淡淡的铁煳味。画梅时,花瓣、花蕊、枝干,渲染、勾勒、白描,下笔轻重缓急,颜色浓淡搭配,都掌握在他的手上。也不过十几分钟,一枝梅花跃然纸上,除了没有上色之外,整体效果比国画看起来还要清晰自然、古朴雅丽、线条流畅、富有生命力。伸手摸一摸,能够感受到轻微的凸出感。 50多年前帮工拉开艺术生涯 十几分钟的展示,背后当是几十年的功夫沉淀。刘凯向记者介绍,以前可不是用电烙笔来画画,那是真正意义上的以铁作笔,以火为墨。刘凯说,1959年之前,那时候作画的工具叫“炭球火笔”。“用泥炭碾碎了晒成粉末,加上泥浆调拌成炭球,按照设计的形做好,再晒干。要用的时候先用柴火烧着,套在一个做好的铁皮上面。铁皮上有木柄,人就握着木柄作画。”刘凯回忆说。 “解放后,登记就业,我父亲因为会火笔画这门手艺,受到劳动部门的重视,他得以成为当时民主木器社的一位员工,专画火笔画,还带徒弟传授技艺。”1956年,年轻的他也在民主木器社当起了学员,跟在父亲后面做帮工,拉开了他火笔画艺术生涯的序幕。 以电带火,老工艺焕发新活力 1959年,接触过电工的刘凯,萌生了以电代替火的想法,奇迹般地创造了形似笔一样的火笔工具。事实上,“火笔画”这门工艺的命名就是那时定下来的,工具就叫“火笔”。从那以后,在安徽火笔画历史上,火便退出了“火笔画”的舞台,电隆重走进火笔画艺人的世界里。而刘凯现在使用的宝贝火笔,比当时刚创造出来的高级多了,虽然那手柄还是从纺织厂里弄来的纺织工具。这是他上世纪90年代退休之后自己在家改良出来的,一直用到现在。 除了工具对火笔画的重要性之外,火笔画的技艺考究更是马虎不得。传统火笔画讲究构图和“烙笔”的线条,线条需流畅,画面要明快,下笔时手要掌握好力度。“首先温度合适才能下笔,接着最重要的就是手腕的灵活。”刘凯握笔比划道,作画时还要控制好落笔的时间,时间太短无法在纸上留下痕迹,时间太长则会将纸烫破。下笔时远近虚实、浓淡相宜、停顿时间,考验的是基本功力、心理素质和手上功夫。 “一直以来,大部分掌握火笔画的匠人,都是在木制东西上作画,我父亲经过创新,可以在宣纸和丝绸上作画。全国能达到这样水平的,很少见。”刘凯说,退休之后的他创作作品也基本都是在宣纸和丝绸上完成的。“我用的宣纸,比正常宣纸多添了些东西,改变了纸张易烂的性质。若是一般的纸,电烙笔一下笔就留痕迹了。”不过究竟是啥奥秘,刘凯笑着说,这个可得保密。 曾经非常“火”的出口工艺品,早卸下了光辉 当时的火笔画作品一直都是非常“火”的出口工艺品。烙下烫画的首饰盒、装饰盒等各种造型、样式的工艺品,远销东南亚、北美及西欧各国。 合肥的火笔画,在刘祝华和刘凯的手中得到了极大的创新发展。“我们在火笔画原有的基础上吸收了国画的画法,充实了火笔画的内容,提高了整体水平。”刘凯介绍说,火笔画原本是本色展示,后来加入国画元素后,开始上色,赋予了火笔画更生动的内容呈现。 安徽的火笔画最繁荣的时候大概就在解放初期和上世纪80年代,都是批量生产。为解决大量的出口订单,他父亲和他也都带过不少徒弟。在业界,可以毫不夸张地说安徽火笔画的成就,主要就是刘氏家族的贡献。 然而,尴尬的是,上世纪90年代开始,安徽火笔画逐渐衰落,随着合肥工艺美术厂不复存在,火笔画创作人员纷纷转行,坚持下来的人少之又少。现在,越来越稀少的火笔画作品都是香饽饽,海内外友人求购,各种大型展会邀请画家去表演,刘凯迄今已不知参加过多少场这样的展览活动了。他现在的每幅作品也都是孤品,市场价值很高。