墨光流溢的传统中国画——潘氏父子的“宿墨”情结

2012年是现代著名中国画艺术家潘天寿诞辰115周年,很多人都会将他与齐白石相比。然而,在潘天寿的艺术创作中,更多地是在揭示对生命意志的渴望与超越,将艺术看作生命的需要而脱离开生活的需要。在变革并超越传统艺术价值方面,有人说,正是潘天寿“把传统绘画推到边界险峰”,“濒临了古典与现代审美疆域的边界”。

在潘天寿看来,笔墨之所以能够独立开来,最为重要的在于“理”与“形”。之于“理”,不同于西方人摹拟现实的外观形象。作为客体的“理”,又自是脱离不开主体的理解与容纳。同时,与作为对象的“形”更为不同的是——“理”是内在的结构,是事物存在和表现的内在规律,这一归纳比西方人所说的结构涵盖面要宽泛得多。所以,中国人用“理”去概括和归纳,就找到了一种表达这种“无常形而有常理”的绘画方法。因而,笔墨真正的做到了真实的独立。

“父亲喜欢以山峰为喻,拉开距离,不是站在中国绘画的高峰看西方绘画的高峰,而是立足于更高更远的战略点上看中西绘画两座高峰。他反对将两座高峰上的土搬下来填平两峰间的山谷,否则就会失去各自峰顶的无限风光。” 也许只有在其子潘公凯的话语中,人们才真正理解和认同着潘天寿的“传统”。

“笔墨是中国画传统演进过程中形成的独特的一整套形式语言体系,是在世界范围内独一无二的一种中国式的视觉表达方式。”作为中央美术学院院长的潘公凯,面对21世纪全球艺术的快速发展与纯艺术的历史转型期,依然拾掇着墨笔的印迹,在“变”与“和”中达到平衡。

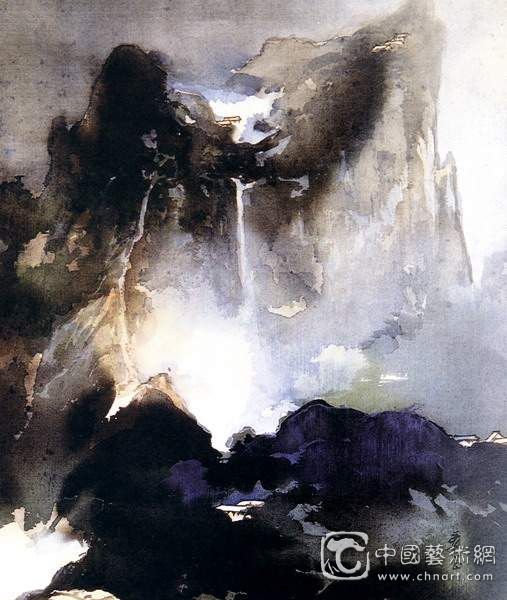

潘天寿代表作品

潘天寿代表作品

在潘天寿看来,笔墨之所以能够独立开来,最为重要的在于“理”与“形”。之于“理”,不同于西方人摹拟现实的外观形象。作为客体的“理”,又自是脱离不开主体的理解与容纳。同时,与作为对象的“形”更为不同的是——“理”是内在的结构,是事物存在和表现的内在规律,这一归纳比西方人所说的结构涵盖面要宽泛得多。所以,中国人用“理”去概括和归纳,就找到了一种表达这种“无常形而有常理”的绘画方法。因而,笔墨真正的做到了真实的独立。

“父亲喜欢以山峰为喻,拉开距离,不是站在中国绘画的高峰看西方绘画的高峰,而是立足于更高更远的战略点上看中西绘画两座高峰。他反对将两座高峰上的土搬下来填平两峰间的山谷,否则就会失去各自峰顶的无限风光。” 也许只有在其子潘公凯的话语中,人们才真正理解和认同着潘天寿的“传统”。

“笔墨是中国画传统演进过程中形成的独特的一整套形式语言体系,是在世界范围内独一无二的一种中国式的视觉表达方式。”作为中央美术学院院长的潘公凯,面对21世纪全球艺术的快速发展与纯艺术的历史转型期,依然拾掇着墨笔的印迹,在“变”与“和”中达到平衡。

潘公凯《沉香》

潘公凯《春趣》