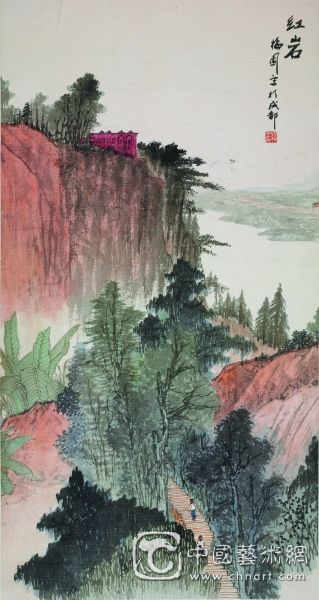

红岩(国画) 89.9厘米×47.6厘米 1963年

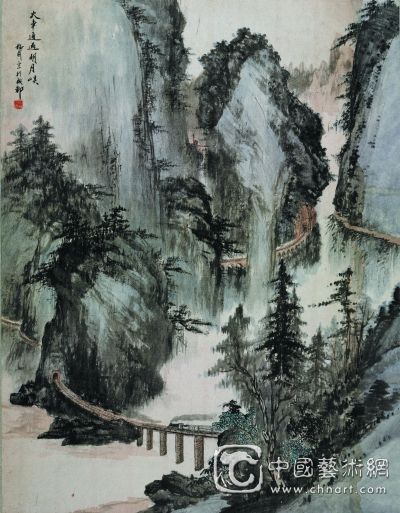

火车通过明月峡(国画) 1978年

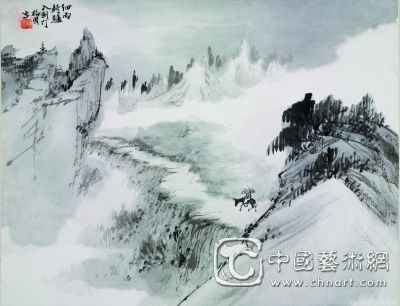

细雨骑驴入剑门(国画)23.4厘米×30.1厘米 1937年

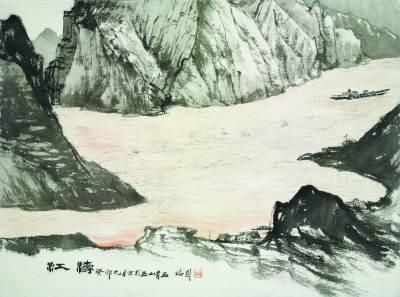

江涛(国画)33.1厘米×44.6厘米 1963年

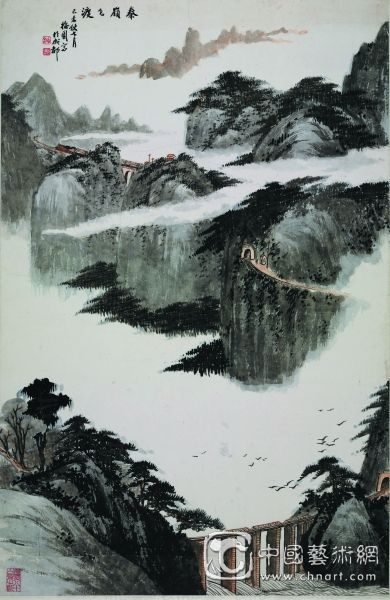

秦岭飞渡(国画)71.1厘米×46.5厘米 1979年

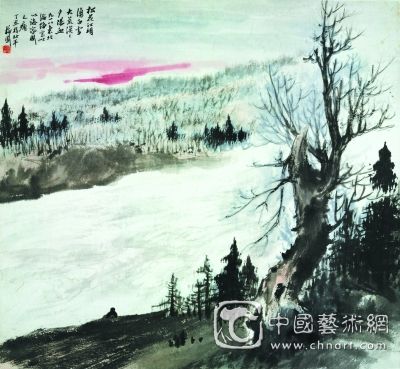

松花江头涌白雪(国画)41厘米×44.7厘米 1937年

周抡园是20世纪具有代表性的中国画重要画家之一,他在突破了京派传统范式的同时,创作了大批表现时代现实生活的作品。CDN-wwW.2586.waNG其画风格古高妙,气象沉凝,气势磅礴。2011年12月,周抡园子女向中国国家博物馆捐赠162幅国画作品,为研究20世纪中期中国画的变化与发展提供了宝贵材料。为向广大公众展现周抡园艺术,8月27日,国博精选捐赠作品中的40多幅代表作品,举办“家国山河——周抡园国画作品捐赠展”,展期两个月。本报特刊发中国国家博物馆副馆长陈履生的评介文章及周抡园作品若干幅,以飨读者。

自1988年周抡园先生以91岁高龄去世之后,他的遗作展在中国美术馆展出以来,一晃已有20余年。对于周抡园先生的认识,我们有一个不断修正、渐进的历史过程。历史在不断地清理中,把不该被掩埋或覆盖的逐渐出土,经由人们掸去历史的尘埃之后往往有意外的发现。今天我们逐渐认识到周抡园先生对于20世纪中国山水画的独特贡献,诚如李可染先生所说:“周抡园先生把传统的绘画与现代生活有机结合,而且结合得很恰当,实在不容易!”李苦禅先生也说:“他的绘画个性强烈,表现力非凡。”因为“他的画,完全从现实写生中提炼而来(何海霞语)”。所以,我们从他的子女捐赠给中国国家博物馆的162件作品中,不仅可以了解到周抡园先生从50年代以来如何把现在和过去相连接,如何在开创一个时代新风的集体意识中发挥自己的作用和影响,同时还可以看到一个完整的新中国新山水画的产生与发展中的一个特别的个案。

在他最具代表性的作品中,有水库、隧道、盘山公路、火车、汽车等表现新社会的新的内容,有生产生活、人民公社等现实的题材,这一切正是50年代现实生活给予画家的一种新的题材和新的时代要求。所以,李可染先生等老一辈艺术家在这一时期的作品中都有相同的关注和相同的表现,而在画面中也有相同的符号和共同的追求,他们在艺术语言上的表现能力,是新山水在新中国创建的一个时代高峰。当新山水的历史背景经过历史的沉淀之后,我们回头来看这些作品的艺术背景,不仅是看它们所表现出的与一个时代中的政治相关联的各种风云,而且还能看到一个时代所显现的气象和风采,而这一风采又表现了它的时代背景,记录了时代的变化,也记录了时代的新面貌。当然,对一个艺术家来说,正如李可染先生所说的,“把传统的绘画和现代生活有机结合”中的“恰当”是不容易的,而像周抡园先生那样结合得“很恰当”则更不容易。因为这个“恰当”对于艺术家来说是他那个时代中最为重要的,也是最为困难的。

尽管西方艺术从19世纪就已经开始传入到中国,可是,西方艺术在20世纪初期的大量输入,仍然是艺术史上的重要问题。因为,20世纪是一个风云际会的大时代。一批留学海外的艺术家回到国内,把西方艺术教育的成果移植到中国并培育。北平艺专的特殊意义是根植在京派绘画传统基础上的新与旧之间,因此,有了周抡园既师从京派名家萧谦中、萧俊贤,又入学于国立艺专,一开始就面临着文化的对抗与文化的矛盾。和20世纪许多中国画家一样,周抡园在新型的艺术学校里学到了西方的造型、色彩、表现方法以及创作思想等等。应该看到,这种现实主义的创作方法与传统的京派绘画有一定的关联,这在几十年之后对于周抡园的创作有着直接的关系和影响。

从刘海粟、徐悲鸿、林风眠等开始,反映时代变化的新型美术院校的教育在20世纪中国的折中中西的教育特点,并不是先天就有的一种模式,而是留学海外的艺术家感觉到西方艺术要落户到中国必须有一个兼容的过程。从历史的角度来看这种兼容,也是一种不得已而为之的文化战略和文化选择。为了立足,就必须要吸收本土的文化;为了在北平立足,就一定要团结京派画家。因此,不管是北京艺专聘请当地的画师来教学,还是国画系的学生去学习京派绘画的传统,都是在这种相辅相成的关系中表现出人们所追求的和谐关系。这之中,徐悲鸿三请齐白石为艺专教授,而像齐白石这一批画家又几乎是和国立艺专的发展并行而进入到一个新的社会。所以,北平艺专培养的学生在未来的发展中,都能够在这种兼容的文化实践内把自己的艺术推向一个时代的新的平台,从而使新的艺术在新的时代平台上发挥着影响,这也是周抡园与国立艺专这样一种特殊的文化关系之所在。

中国绘画的特殊性是表现在传承方面的延续和发展。可以说世界上没有哪个国家的艺术像中国艺术那样能够在延续中得以发展,又能够在传承中得以坚守。中国山水画从顾恺之以来一直到“明四家”“扬州八怪”,从“四王”到石涛、八大,各个历史时期的发展都有一脉相承的路线,也有各个时代的精彩。在各个不同的时代中,画家们以其自身对艺术的理解和认识,以其对一个时代需求的了解与应和,通过创造、革新、传承、发展,使中国山水画在一脉相传的历史发展过程中呈现出一种特殊的文化样态。不管是在山间的行旅,还是在竹林的清谈,亦或其他表现高远、深远、平远透视的模式,通过笔墨的表现都形成了中国山水画独有的一种传统。这种传统进入到20世纪以后,并没有因为西方艺术教育的普及而失传,反之,在各个时期,不管是在抗战时期,还是在新中国时期,我们都可以看出中国山水画在各个历史时期中发展的特点,最重要的是呈现出了中国山水画自身的生命力量。这个生命的力量就是依靠一个时代的独特的推动力,加之跟随时代而不同的笔墨,使每一个时代中的山水图式有了不同的变化,比如说马远、夏圭的“一边一角”与范宽的雄伟壮阔形成了鲜明的对照,使得“四王”的正脉与“四僧”的革新都具有时代的特色。

因此,可以这么说,中国山水画图式的多样性是潜藏在文化传承的多样关系之中,如果失去了文化的这种关联性,或者失去了对中国文化的了解,就不能认识到这种微妙关系中的时代变化以及画家之间的个性差异,这也是外国人很难读懂中国山水画的原因。因为他们看不到各个时代的变化,看不到传承关系,看不到个性的差异,更重要的是看不到内在的文化基因。正因为有了各个时代的变化,中国山水画以独特而丰富的文化内涵增添了它独特的精彩,也就使得后来的每一代传承者都肩负着与生俱来的使命:一是传承,二是发展,三是创造。

当历史的使命落到周抡园先生身上的时候,他又面临着一个新的时代的需求。这种时代中的变化,以及时代中特有的一种责任,给予每一个时代的艺术家不同的承载量。有的时代可能很轻松,风调雨顺,是一种自然的转换;有的时代可能很沉重,天灾人祸,现实的包袱和现实的使命就大不同于以前。周抡园先生经历了抗战的辗转流离、家仇国恨,其间人生的各种变化反映到他的艺术中的时候,他和同时代的画家们不可能像古人那样安心地去表现胸中逸气,去画飞流瀑布、溪山行旅、湖中荡舟等等。心态发生了变化,他们的眼界和胸襟也有所不同。因此,中国山水画的传承,各种图式发展到民国时期的时候,应该说在传承中走向了现实,这就是周抡园先生艺术思想的基础。

开始走向了现实,这就和国立艺专的教育发生了关系。因为现代美术教育从写生开始,画静物,画人体,画风景写生等等,这种相互的关系和影响,使得人们对于艺术与生活的关系有了一种新的认识和理解,最重要的是引导了新时代的艺术家们把自己的目光转向了对生活的关注、对生活中美的发掘和美的向往。因此,当他们表现生活中的美的时候,会不遗余力地用新的形式或者新的方法。在这种具有时代特点的形式和方法的转移和变换之中,像周抡园先生这一辈画家的功绩是开拓性的。当然,这不是他一个人的功绩,是一个时代的艺术家所做出的努力和探索,只不过每个艺术家因为其经历和才华等方面的不同,表现出来的这种影响力也有所不同。

周抡园是20世纪非常特殊的画家。他的特殊性和历史上的很多画家一样,他们不能为同时代的画家所重视,又很长时间不能为美术史所认识;也正像历史上的一些画家生前享有盛名但身后默默无闻一样,历史有时候就是这样翻来覆去,不断改变人们已有的认识,也在不断修正人们的知识系统。每个时代的艺术家有其自己的人生境遇,也有其不同时间段上的艺术知音。在各个不同的时间段上,周抡园先生的特殊性是因为他和这个时代产生了紧密的关联,和这个时代有着不可分割的联系。如果失去了联系,周抡园先生的艺术没有这份精彩;如果失去了这份关联,周抡园先生的艺术就没有这份今天值得我们尊重的历史价值和意义。

新中国成立之后,中国画面临着改革的历史重任。因为不改革,就不能脱离古人窠臼。在当时的社会现实中,艺术不能联系现实,不能表现现实,它就不能生存,就会被时代所淘汰。国画家们为了传统艺术在新中国的生存,纷纷走出了自己的画室,他们放弃了过去的临摹,放弃了过去的画谱,走到生活中去写自然山川,从而由表现自我进入到表现社会的新的历史时期。李可染、张仃、罗铭以及北京的一大批艺术家都先后到全国各地去写生,通过写生把现实社会中需要的也是生活中最精彩的内容呈现出来,使得人们看到了“新国画”“新山水”的新的生命。

经历了长期的战争,1949年以后,大陆进入到和平建设时期。新中国建设发展的成就举世瞩目,新中国建设的成就也给人民带来了新的生活变化和幸福安康。因此,需要反映这种变化,特别需要用歌颂来激发社会的热情。显然,传统的山水图式不能表现新中国的变化以及国家政治的要求。服务于社会政治的需要是一个具有时代特点的主题,在这样一个特殊的时段中,周抡园先生和同时代的许多画家付出了智慧和辛劳。其中,他们所表现出来的智慧比辛劳更重要,如果仅有辛劳没有智慧的话,他们也会像历史上的很多画家那样重复过去已有的图式和重复过去已有的经验。他们把时代之需和眼中所见结合起来,经过一段时间的磨合,这一历史性的结合已呈现出不露痕迹的自然状态。

在一个时期的发展中,从50年代初期,他们结合一些现实的景观,电线杆、公路、汽车、水库等新的元素出现在最初的山水中的时候,往往比较生硬,通常成为传统派画家攻击的目标。当然,这之中的问题也是客观存在的,有的为了表现现实生活,极力模拟自然,追求画和现实相似的景象,染天染水等等,引起了很多京派画家或者其他传统派画家的反感,认为他们所画不是中国画。所以,像周抡园先生这样具有很好的传统绘画功底,而且作为京派传统的传承人,虽然这个时候他不在北京,也不在“长安画派”的西安或“江苏画派”的南京,更不在“海派”的上海或“岭南派”的广州,他没有处在一个文化的核心位置上,也没有处在一个时代的文化关键点上。同时,他又没有条件去各地旅行写生,也没有机会获得各地重大建设项目的绘画素材。所以,他作为地方画家只能发掘川地的风物,包括自然景观,使得地方特色成为他这一时期艺术中的最为鲜明的特点。因此,也可以说,他是因祸得福。

尽管周抡园先生没有处在一个时代发展中的核心位置之上,好像是区域内孤军奋战的战士,是艺术创作正规军之外的游击队,但是,他和同时代的所有画家处在一个美术史的章节之内,区域内的成就成为这一章节内艺术发展的一个个案。今天,用历史的角度来重新审视周抡园先生的创作,能够发现他的画中有很多精彩的亮点至今还在闪烁,而这正是这一时期美术史需要补充的内容。为什么在当时,或者说在很长一段时间之内,我们的艺术史缺少对他的关注——因为他的题材具有时代的相似性,因为一个时代只能在相似性的题材中挑选几位画家作为代表。可是,一个时代的艺术成就和艺术特点是由无数画家共同创造的,没有这个共同创造,就不能呈现出时代的特点,就不能反映之所以成为主旋律的客观原因。显然,在代表人的选择中,人们忽视了周抡园,没有能够把他推到一个历史的高位之上。这并不反映他的价值和意义,也不能说明他不被历史所重视。显然,在当时或在一段时间之内,人们在选择的过程中只是基于某一个点,或者基于某几个方面,人们在权衡中选择了傅抱石,选择了钱松喦、李可染、关山月、黎雄才等。

周抡园先生将京派绘画的传统和川中山水的独特景观结合在一起,尤其是把川中在生产建设中所表现出来的不同于其他地区的特色,鲜活地表现出来、呈现出来,成为一个时代中不可或缺的历史图像。所以,当今天需要一个时代的多样性的时候,或者说美术史需要全面反映这一时期艺术成就的时候,我们发现了周抡园先生的艺术价值。无疑,20世纪新山水画的精彩不是由几位画家、几种图式、几个样板就能够表现出它的丰富性和多样性,而没有丰富性和多样性就不能反映这个时代的集体意识和流行趋向以及整体成就。因此,周抡园先生的艺术,尤其是他的山水,画了很多人所忽略掉或者是还没有深入到的川中景观,在20世纪50年代以来的新山水画中具有独特的价值。

尽管历代画家对于川中的自然在中国山水图式中都有表现,但是,它不像那些具有标志性的景观那样成为历代画家的主要表现对象,或者成为美术史关注的一个要点。然而,周抡园先生沉浸于此几十年。周抡园先生的贡献在于他把许多被人们所遗忘的川中自然,结合到与现实相关的修水库、造大桥、伐木与放木等非常具体的时代激情之中,包括人民公社以及与人民公社相关的各种图像,表现出了鲜明的时代特色,而这正是往日的名山所难以呈现的内容。

当具有时代特点的新的标志性的物象放置在崇山峻岭之中,隧道中的火车穿越,两山之间高高竖起的桥梁,鳞次栉比的井架等等,又表现出了鲜明的地方特色。虽然反映这一时期生产建设成就的图像是这一时代的主旋律,其他画家也有相同题材的时代代表作,可是,周抡园先生表现的独特性依然可以成为这个时代中的代表之一——因为他的地方特色,因为他的坚持不懈。可以做一个简单的比对,李可染先生画山中的火车是从隧道里面出来,只看到火车头;周抡园先生同样画山中的火车,进出山洞都有,其中的不同是进山洞的火车能够看到长长的列车,以鲜明反映交通运输事业的发展,反映生产建设的成就,这是另一种表述的方式。周抡园先生是通过画火车去表现进一步的内容。再来看周抡园先生多次画的“红岩”这一属于那个时代的革命圣地题材,有着不同的角度和不同的想法,也与钱松喦先生的《红岩》这一时代中的代表作有着很大的不同。周抡园先生更倾向于自然的表现,把圣地自然化,所画像一幅自然的山水,而钱松喦先生则更多的是着力于主题的表现,是自然之外的崇高和伟岸。他们在这个时代中,各有其妙,各得精彩。

由此可以看出,这一个时代的画家并没有千篇一律地去表现现实生活,对于同一时期所出现的新的题材有不同的表现方式,这正是一个时代的美术史不能缺少周抡园的一个原因。

因为有了周抡园这样的精彩,使得我们认识到新中国建设主题山水的多样性的存在。有像钱松喦那样画江南水乡的,有像关山月那样画鄂北山村的,但是,光有江南和鄂北不足以反映整个时代普遍性的建设高潮,有了周抡园,有了傅抱石、关山月、黎雄才等等,将他们凑到一起、整合到一起,这个时代的精彩才能完整呈现。所以说,周抡园先生的艺术史价值是在一个时代完整性中不可或缺的部分。如果缺少了他,这个部分就会感觉到不完整,或者说我们可以叙述的一个美术史的事实,一个艺术发展的事实,就可能缺少可以诠释和品味的精彩内容和精彩片断。有了这些片断,艺术史的完整性和多样性所呈现出来的精彩,比原有的那种单薄的叙述或宏观的概论,就会感觉到更加厚实。

所以,在艺术史的研究过程中,我们不断发现新的,也不断去改变一些以往的旧的认识,这也是今天我们重新来认识周抡园先生艺术的美妙之处,因为一部艺术史在完整的叙述中表现出了全貌。

有了这样一个厚实的艺术史的基础,我们再来看周抡园先生不可或缺的历史价值的时候,就能够看到在一个时间段上,在50年代到70年代之间,也仅仅是30年的时间(不过这30年是周抡园先生人生中的一个最重要的时期),不仅是青春年华,而且是风云际会。在这个特殊的时期内,他完整地和一个时代结合在一起,他和同时代的每一位山水画家做的是同一篇命题作文。在这个时代的命题作文中,各人根据同样的主题,发挥自己的才智去书写一个时代的篇章。周抡园先生的山水并没有时代要求下的雄伟和壮阔,但很精心和别致。然而,这种审美上的差异却导致了社会认同中的基本价值观的不同,以歌颂为基本诉求的时代需要,拒绝了胸中逸气;以高大为视觉目标的图像方式,成为改造传统国画的一个突破口。所以,周抡园先生所画的《红岩》就不可能入选时代的展览,更不可能成为时代的样板。

在绘画方法上,周抡园先生也没有很多丰富性的各种技法的表现,他在笔墨上还是坚守着京派绘画的传统,坚持与纯粹的京派绘画的融合。在这种发展笔墨、形成自我风格的过程中,周抡园先生的笔墨跟随时代一直到晚年的苍劲,都是在传统技法的范围内表现出传承关系,因此,要读懂周抡园先生的山水应该花更多的力气去认识它、研究它,尤其是要研究它与我们这个时代的关系。

当一个北方的画家来到长江流域的时候,湿润的空气带来的笔墨变化是一种自然的转变。应该说周抡园先生的笔墨与传统的京派画家或者与“二萧”相比,可能更多地增加了一些水分,因为这个具有地域特色的水分是江南之韵,是长江流域、天府之国的一种自然的气韵,是自然条件给予绘画技法的影响。具体来看,当北方画家一笔下去的时候,几分钟之内,或者几乎是几秒钟,它可能就会干了,或者半干了。而江南的画家,长江流域的画家,因为空气湿润,他可能要等半小时或更长的时间才能干,因此,画家会使用电吹风,这些都会带来笔墨上的影响,也会带来图式上的变化。从具体的技法上来看周抡园先生的画,我们也可以看到他的笔墨上的变化,它比传统的京派绘画更多了一份滋润,这种滋润也和它技法中的渲染有关。当然,在表现生产建设题材中,尤其是在表现一些与建设主题相关的场景中,他的线条的运用,还都是以京派的方法为主。京派绘画后来被人诟病,在某种程度上是因为它没有传统文人画的松毛的软软的感觉。京派绘画笔法较硬,也比较干燥,这种感觉是和北方的整个文化和自然相联系的。周抡园先生在连接前后的技法变化中,再加上他所摄取的新的题材,其绘画给予时代的特殊性的贡献,也包括了在形式技法中引进京派绘画的笔墨进入到长江流域之后带来的种种变化。

周抡园先生作为20世纪国画发展的一个中间的片断,在传承与发展中,在一个阶段性的历史过程中,从北平艺专开始,在京派以及与之对应的宫廷绘画的传承过程中,实际上是新时代中的一个新的篇章。他把京派山水画大家萧谦中、萧俊贤的绘画风格和京派山水画的表现才能,通过现实的写生,成功引入到四川,和20世纪50年代的改造国画的运动有机地联系在一起。我们能够清晰地记住李可染等一代大师的历史功绩和杰出贡献,但是,也不能忽视其中的周抡园先生!

周抡园(1899—1988)字岫生,河北大名府人,早年考取国立北平大学艺术学院,受教于萧谦中、萧俊贤、齐白石等名师,和王雪涛、赵望云、刘开渠、李苦禅、雷圭元等同学,毕业后应蔡元培之邀留校任教,与徐悲鸿、齐白石、黄宾虹等同事。周抡园的绘画早年深得古法,格多高妙;中年率先写生,力创国画新境界;晚年将“积墨”“泼墨”相参,苍茫沉凝,气势磅礴。1951年他深入四川林区和铁路工地写生,早于张仃、李可染、傅抱石等艺术家著名的“写生之旅”,其作品在新中国成立初期就呈现了国画发展的新面貌。著述有《山水基本画法》,出版《周抡园画辑》等。生前为中国美术家协会会员,中国美术家协会四川分会理事,成都市美术家协会顾问,成都画院画师。作品《杜甫诗意画》、《巫峡》、《秋山行旅》入藏中国美术馆。