恩师杨象宪先生离开我们一年了,他走的得太突然,现在想起来依然心痛不已。CDn-WwW.2586.wANg

杨先生50年代末在浙江美院求学时,得到了中国著名的国画大师——潘天寿、吴茀之、诸乐三等先生的亲授,并以优异成绩留校任教。文革期间调回家乡从事群众文化工作,1981年调往曲阜师范大学美术系任教。

当时我正在曲师美术系学习,先生负责我们的写意花鸟画教学,我有幸成为先生的学生。先生在教学中特别强调绘画的格调,在学习国画的同时,要提高文化修养,练习书法,三者同步进行。他常说没有文化的“画家”,只能成为画匠。不学书法,就不能做到“以书入画”。他从最基础的梅、兰、竹、菊教起,逐步涉及到藤萝、牡丹、鸟虫等诸多内容。先生有着独特的教学理念,他注重用笔、用墨,讲究构图;提倡继承传统,尊重传统,反对照搬古人,也反对那些没有传承的“自我创作”。先生为人亲切,授课循循善诱,与同学们亦师亦友,经常邀请我们去家中拜读他所收藏的名家名作,细心讲解,亲自示范,一一相授。许多年过去了,恩师的悉心教诲还常在耳边响起,让我受益终身。

先生的国画,清淡古雅、笔墨精到。在许多成名画家都在感叹自己的作品是“阳春白雪,曲高和寡”无人问津的时候,他的作品却博得了广大欣赏者和收藏者的厚爱。

记得九十年代初,他来济南参加省文联代表大会,邀我陪他一起去逛逛济南的文化市场,恰巧见到一个以先生作品为主营的书画店。店主并不认识先生,见有客人进店,连忙为我们热情的介绍说:当代书画大多有价无市,而杨先生的作品,却颇受欢迎。随后又拿出几张珍藏的小品,与我们慢慢讲解起来……等店主讲了半天,我才告诉他身边这位一言不发的长者就是杨先生时,店主忙称自己是班门弄斧,并取来笔墨,请先生留下墨宝,最后与先生合影留念。艺术原为“人”所创造、欣赏,而当今多少艺术家却上演着远离群众的悲剧。先生的国画属于中国文人画,绝非“下里巴人”的俗人俗作,却得到了广大人民群众的喜爱,这使我们敬佩的同时,又不能不让我们深思!

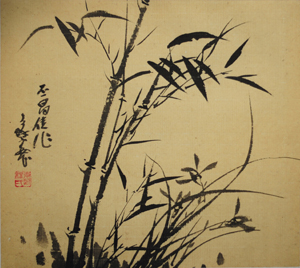

80年代初,我离开曲师后,一直与先生保持书信联系,先生在美国讲学期间也常常写信给我,一直关心着我的学习和生活。自2004年,先生来济南定居后,我们见面的机会就更多了,经常与先生一起交流,请教些创作中所遇到的问题。记得在2011年,我画了几幅墨竹,准备参加庆祝省文联六十周年作品展。当我带着作品请先生指点时,他对我说“你的画有的地方画得太密,密和疏都要适可而止,真理越过一步就是谬论。”在章法布局上我曾追求“密不透风、疏能行马”,却不知过于追求细节,而忽略了对构图整体的把握。回到家中,按先生的指点重新画了两幅,隔日又请先生指教,他笑着说:“这两张就画得很好,你领悟的很到位。”还高兴地为所画墨竹题字,以示鼓励。

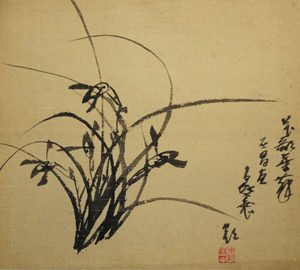

近年来,我经常带着自己的习作去先生家请他指点,每次先生总会找几幅他认为好的作品题字。更加让我难忘的是去年春节前夕,腊月29日,我去看望他并带了十几幅画作请他指教。先生那天特别高兴,对我的作品逐一点评,小幅的画当场都给我题了款。看到白发萧然的先生在我的画上一丝不苟地题款,他那种真诚和期待学生进步的眼神令我感激,给我动力,久久地留在我的记忆里。对我带去的几幅四尺的大画,先生说这几幅你先留在这里吧,今天就不给你题了。我连忙说不急不急,以后再看吧!第二天大年三十,大家都忙着准备过年。上午九点多接到了先生的电话,先生说昨天的几张画我都给你题上款了你过来拿画吧。想到先生大年三十早上就为我的画题字的情景,真是非常感动:他心里想的只有学生,新春佳节也不休息。我到了先生家后,先生就每幅画的题款又给我做了细致讲述,还顺手取了张纸,在左下画了几笔兰草,右上题了一片长款,对长款题款如何能生动有序、参差错落,如何与画面呼应进行了示范。

万万没有想到的是,这一次的见面竟成了和先生的永诀,成了先生给我上的最后一堂课!先生为了他钟爱的艺术,一生都在孜孜不倦。晚年愈加勤奋,笔耕不辍。先生来济八年,举办大型画展四次,出版书画集十余册,用他的人生践行着他的审美追求,在师法古人,师法造化中凝练着自己的艺术语言。先生热爱生活,热爱艺术,一直保持着创作的激情;先生抱朴存真,不断地求新求变,形成了个性鲜明的艺术风格,成为当今写意花鸟画家的杰出代表。其画风既具古拙苍劲之势,又有清淡典雅之姿。先生的画形简意赅,小中见大,常以简洁的画面,蕴藉着无限的诗意。清代书法家周星莲说:“以书法透入与画,而画无不妙;以画法渗入书,而书无不神。”先生深谙此理,几十年习书不断,篆隶行草均有研究。其书古拙浑厚,其画清淡古雅。“画有书之妙,书有画之神”,书画相得益彰。

先生精湛的艺术素养,深厚的绘画功力,娴熟的笔墨技巧,包含着他对生活真挚热诚的感情,使他的作品获得了永恒的艺术魅力!他笔下的那些花鸟虫草,处处充满了生活的气息,真实地反映出了一个视艺术为生命的画家的美好意愿。

先生走了,他的艺术永远留给了我们,每封信函的字里行间都充满着对学生的关爱,幅幅题款时的情景依然浮现在我的眼前,这是我无价的精神财富。睹物思人,他也常常把我带入一种深深的思念和悲痛之中……

先生走了,他的教诲使我受益终身,他的音容笑貌永远留在我的心中。

作者简介:戴丕昌,中国书法家协会会员,山东省美术家协会理事,山东省高校书法家协会副主席,现为山东工会学院文化艺术学院院长、教授。