章声,生卒年不详,约生活于清顺治、康熙年间,字子鹤,仁和(今浙江杭州)人。工山水,宗五代荆、关一路,擅作大幅雪山冬景,苍凉峻整,伟岸跌宕,凌宋、元之上而一扫婉媚之气。通过这里评介的《雪山行旅图》,足可见章声“取法乎上”而不俗的艺术表现和精神境界。

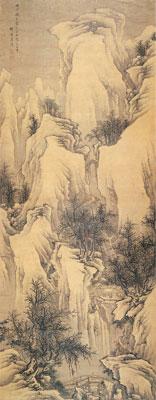

《雪山行旅图》为绢本设色,纵253.5厘米,横99厘米,款署“丙寅腊月写于三山紫□公署。钱塘章声”,下钤“章声之印”白文方印和“子鹤”朱文方印,浙江省博物馆藏。“丙寅”即清康熙二十五年(1686)。据此可知,章声活跃于清初。

明末清初,中国画坛受董其昌山水画崇南抑北理论的影响,极受皇家器重的“四王”大行其道,居于正统派宝座而影响达三百年之久。这一派实宗五代董、巨以至元“四家”水墨氤氲、气息充沛的南方山水图式,风格多温润淡雅,用笔较含蓄,含阴柔之美。CDN-WWW.2586.WANg如董其昌树、石的勾线便较飘虚,与其书法学颜鲁公而乏丈夫气概一般。这一点,今人论家陈传席已说破。当然,有些人会以为董氏受禅家淡泊处世思想的熏染,追求超然物外的散逸笔路与境界,以柔克刚云云。我们不否认其学术价值,但北方山水自有其学术价值和艺术特色,刚健也是事物不可或缺的一面,如同碑派书法不应排斥一样。北派的山水往往宗荆浩、关仝,对石体坚硬、山势峻伟、树木遒劲、气象浑厚的太行山等北方山水体悟深刻,笔底自然少妩媚而多苍朴刚劲。照此,南方画家自然画南方山水。但事实却并非如此。如章声学的就是荆、关刚峻大气的全景式北方山水体格。这也是章声不同于一般南方山水画家的超拔之处。

《雪山行旅图》这样的尺幅在古代是不多见的一幅大中堂。画好如此大尺寸的工笔山水实属不易。此作画面十分丰满、复杂,溪流与山径曲折贯通,雪意纵横,周围众多覆雪峰峦簇拥峻立,大小不一、形态各异、高下跌宕、错落有致,掩映着或隐或现的山径和一户客栈。群山笼罩于皑皑白雪之中,却有许多老树成片为林,以密集的焦墨铁线写出,千笔不乱而团结如钢、凛然不屈,擎托这灰冷压抑的苍天。细审,早起上路过桥的人马描绘细腻精准,与伟岸磅礴之山体形成巨小、强弱对比,使人不由叹息人在宇宙天地之间的渺小和走在苍茫雪山之间的艰难困苦。这同时又是对不畏险阻而勇往直前的劳作者由衷的赞颂。章声此作流露出对北方人的敬重以及对北方山水的一片深情。江浙一带有时也能见飞雪,但比黄河以北少得多。苍凉复苍劲的画境笔意,荆、关无疑是极则。而我们从《雪山行旅图》可知,章声很好地继承了荆、关在绢上焦墨中锋用笔的厚实、遒劲。图中,线条不论长短、曲直,均如钢丝般有力,皴虽少而具斧劈铁刮之意,力尽毫末,出锋犀利健拔,转折处尤见方圆兼备的骨相,系北派皴法之特征。有些论者以为唐、宋时期工笔之作是写实的。这其实是皮相之见。因为真正的写实要把对象光、色的视觉真实地再现出来,如画雪树就不表现出具体枝干线条而绘成朦胧一片的雪色(尤其是远景处);但中国古代表现雪山往往以重墨画冬树之冠,虽是较秃的枝头,却笔笔厚实、分明,只有粗干才留白以示积雪。这样,便与素地为雪的背景形成黑、白、灰的层次对比,感觉更为深沉隽永,更具诗情画意。所以,中国工笔画也不是纯写实的。进一步说,线条造型是中国画的特征和灵魂。章声完美地应用工笔山水表现古法,强调勾勒山石、树木和泉水的用笔美,组织的结构美,节奏的畅快美,以及用墨浓淡变化的韵味美。他将这一切做得扎实到位而合乎画理,使画作超乎自然而内含书法韵律美感。远观,整幅画围绕一主一次两条沟壑纵向展开,右部一条为主,瀑流已高挂冻结。客舍临溪而建,两座木桥一近一远、一大一小,上下呼应。近景老树垂枝,与中远景的山坳、树丛迤逦呼应,延伸至右上方峰顶,便将巍峨苍茫之咏叹合盘托出了。另外,章声此作精于渲染。他以干淡墨染出天空,挤出峰影,适当提染雪峰,山间则沿勾皴走向轻染数遍,显出立体感和空间感,同时使雪气氛围处于半迷蒙状态,达到微妙清爽的效果。

画雪山易失骨相、气韵,而章声此作均得之矣,且极为出色,可见造诣之深。