皖南休宁县富溪乡在清代属于徽州府。雍正元年(1723),一位兼擅书法、绘画、诗词和音律的艺术大师从这里出发,携家带口来到扬州。他就是“扬州八怪”之一、时年37岁的汪士慎。汪士慎在他有关家乡的一首诗中曾言“身依故土家何有……寄语故人应怜我”。显然,他是怀着无可奈何的心情离开故乡的。初到扬州,汪士慎寓居在扬州大盐商、徽州老乡马曰琯、马曰璐兄弟处,开始了“嗜茶顶有茶经读,能画羞来画直酬”(马曰琯诗句)的卖画生涯。52岁那年,汪士慎倾其所有,委托马氏兄弟在扬州城为自己购置了一处老房子。已经步入老年的汪士慎终于在这江南著名的繁华都市有了自己的“家”和画室。他以隶书自题“高寒草堂”匾额。汪士慎非常喜欢新居,在周边栽种了各种花卉,有梅花、山茶、茉莉、栀子、牵牛、牡丹及梨花。其中有不少出现在汪士慎的绘画作品中。由于屋前栽有杉树,故新居又称“青杉书屋”;在此书屋中创作的作品,均题署“写于青杉书屋”,包括现藏于浙江省博物馆的《苍松竹石图》(见下图)。cdn-wwW.2586.wanG

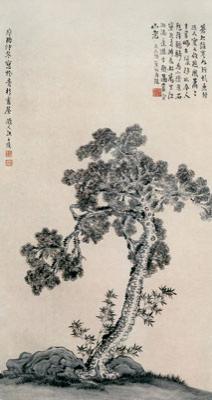

《苍松竹石图》为纸本墨笔,纵85.5厘米,横46.5厘米。图绘松树一棵,扎根在绿草茵茵的山坡之上,立足于质地坚固的黛石之间。主干努力向上,虽略弯曲,却无媚态,以挺拔坚毅之势直指苍穹。节处有松枝向四面伸展,有粗有细,有曲有直,别具情趣。枝上松针疏密有致,根根精神,充分展示了松树顽强的生命力。尤其那伸向左下方的松枝,把苍松清高孤傲的品行表现得淋漓尽致。其侧还有几枝翠竹相伴。和高大挺拔的松树相比,竹子显得清瘦嶙峋。可它也有着坚韧不屈的气节,风过不折,雨过不摧。有竹子相伴,愈加表现出苍松那历经风霜依旧傲然屹立的气概。

画幅书题“辛酉仲冬写于青杉书屋。近人汪士慎。”下钤“成果里人”白文方印、“巢林”朱文方印。“辛酉”为乾隆六年,即公元1741年,时年画家56岁,已经左眼失明。早在迁居“青杉书屋”那年,汪士慎就患上了眼疾,既无钱求医问药,只得忍受病痛煎熬,又迫于生计,不停作画,致使在乾隆四年(1739)左眼失明。对一个视艺术为生命的画家而言,这是何等痛苦的事!然而汪士慎并没有消沉,戏刻“左盲生”、“尚留一目看梅花”等章,以明其志,并自豪地将这一时期自己的艺术创作称作“独目著寒花”。同为“扬州八怪”之一的郑板桥评价汪士慎此时的作品“清品极高”。由《苍松竹石图》的绘制技艺观之,此言不虚。画家用中锋行笔勾出主干两侧边线,若断似续,恰到好处地表现出松树树皮的质感,然后用苍劲有力的笔触勾画出鳞状树皮。左侧背光处墨色较重,鳞片亦多;受光处则墨色较淡,鳞片也少。鳞片长短不同,大小各异,既无散乱之感,又具灵动之气,足见画家深厚的艺术功力。松针有两种画法,即半圆松针和圆松针。汪士慎在此图中采用半圆松针画法,松针根根都有交代。其位置经营,参差错落、疏密有致:空隙处玲珑剔透,用笔放达又不失法度;密处不画松枝,却如见松枝,有“意到笔不到”之妙。

汪士慎在做诗方面也颇有建树。但在《苍松竹石图》上,他没有题署自己的诗作,而是录元人刘永之《题何武子所藏简天碧松图》诗:“苍松偃蹇如短虬,垂肘近人寒不收。悲风萧萧生昼晦,古鬣陊水令人愁。锦鞯骑马山阴道,石黛空青拂衣好。万里江湖隔旧游,坐观图画空山老。”此诗所蕴涵的悲壮情怀,以及汪士慎气韵生动的书法风格,和画作的意境颇为契合,诗情画意,相得益彰。

汪士慎(1686-约1762),字近人,号巢林,别号溪东外史等。因嗜茶如命,故又号“汪茶仙”。安徽休宁人,原籍歙县。工诗、书、画、印,尤擅画梅。所作梅花清逸独绝,与同为“扬州八怪”之一的高翔的作品有异曲同工之妙。54岁时左眼病盲,依旧作画。67岁时双目失明,仍能挥写狂草大字。传世作品主要有《苍松偃蹇图》、《墨梅图》、《空里疏香图》、《梅竹图》、《碧桃图》等,著有《巢林诗集》。