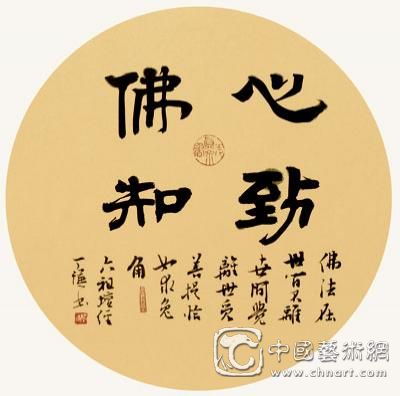

丁谦书作

我早就知道军旅书法家丁谦的大名了。他虽为一方负责人,却名如其人,有谦谦君子之风、淡定儒雅之气,而骨子里却又透着军人的豪迈与男子汉的气概。我眼中的他,虽置身滚滚红尘之域、名山利海之所,在工作政绩卓然的同时,却犹能固守一隅,从容淡定。有幸与其相识相处,得以见人见字,如平原处见高山、于高原处见尖峰,顿悟人字可一体、字人能合一。是以于芸芸众生中远观之,有玉树临风之概;于官场之上近视之,有不卑不亢之态。

丁谦对隶、楷、行、草诸体皆能,显示出其深入传统、广泛化取的深厚根基和功力背景。其作风格各异、形式多样,件件平中见奇、条条揽人入胜,但细品之,觉其尤以楷书和行草见长。传统楷书内敛的笔势、含蓄的起止、婉曲的线形、稳健的结字在其笔下一览无余。以丁谦平素之为人比之,亦印证了其性格的执著、坚毅与谨严,字里行间回承转合,无不传达着他对生活的体验和人生的感悟。无论是体势上的长方短瘦,还是章法上的直行直势;无论是点画上的布白精密,还是结体上的重心安置,无不既规范合理,又富于神韵,让人似乎见到了唐初虞世南、欧阳询、褚遂良,中唐颜真卿及晚唐柳公权之风骨。在我看来,丁谦的楷书恰好体现了“模楷”之意,这或是“正体字”的衣钵。cdN-wwW.2586.WaNg所谓“八分楷法”其实是为人、为书、为法合一的最好注释,是以能为后世所重,供晚生所学。而不拘于古、效法于今则是丁谦创新之所在。他的楷书法古今之所长、融现世之所悟、浸个人之特质,方为大众所倚重。我以为在丁谦的笔墨中,无不显现着强烈的文人之傲骨、自由之精神、独立之人格,所以其用笔刚劲峻拔、笔画方润整齐、结体开朗爽健,虽源出魏晋风骨,然我以为其外柔内刚、沉厚安详之韵却一扫魏晋书风之怯懦,有盛唐宏大之气势。何以为然者?乃因其字体结构貌似奔放,却能巧之妙之,内敛调和静谧之风格,于虚处见神气、于白处见生机、于静处见寂寞,所以刚柔相济,以形传神,神形兼备,平和严正,不施造作,折射出文人风与书卷气,透现出深厚的学识修养和睿智才情,是以能独成一家、自成一体,成就丁氏之风矣。

丁谦的行草以境界而论,被众多师长认为高于隶、楷。其中深意在于丁谦行草虽取法“二王”,徘徊于宋、明,于形式上又受明、清影响,但因其有深厚的楷书功力作保证,因此其行草既奔放又精微,既幽雅又和谐,先散怀抱,仰俯自如,任情恣性,蹈之舞之,毫端境出,情境交融,于书卷之上见内核、于学养之中孕豪情。近观丁谦之小字信札,清新散淡,笔墨精微,境界高远,如涓涓小溪流于山涧;远望丁谦之八尺巨制,波澜壮阔,气象宏大,骨力遒劲,如千军万马奔于沙场。其行草之开合、疏密、轻重、干湿、比例与留白等无不才情显露、锋芒直取,有流光溢彩之形而无盛气凌云之势,有风雨欲来而吾自岿然不动之勇,有世易时移而以不变应万变之智。丁谦效法古今先贤,又不拘泥于传统,在无声的流动与变化中展现了浓缩的人间烟火与情怀。其极强的艺术创新力与穿透力使作品穿越时空,既照秦时明月,又现时代关山。透过作品,留下肉身与观照肉身,使笔墨之外还见证着时代美的精神。从丁谦的行草变化之中可得天地之道法,可享自然之和谐。同时,其书法与为人还印证了一个人超越自我、走向本真是一件多么不易之事的道理。而丁谦之所以能够做到,盖因其对已物化的外界达到了冷看花开花落、心中宠辱不惊的境地。

由此想来,丁谦之所以行之草之,盖因其军人之天性所至。虽然满身书卷气流露,但毕竟从军半生,军人之风、军旅情怀已入其骨。其潇洒、奔放、飘逸,无不是中军帐里梦回吹角连营、挑灯看剑之所润。《吴子·论将》中有“夫总文武者,军之将也”,康有为先生亦有“书道犹兵”之说。在严正的纪律与严肃的规矩之外,丁谦还有一颗军风浩荡、正气浩然之心,静中求动,动中求变,犹如军人之概貌也。其作品既有钟繇、王羲之、欧阳询、虞世南、褚遂良、陆柬之各体之长,又有从军半生之悟;既以楷书为冠冕,又以行书为大纛。这便印证了丁谦为人的印象:外表冷静如铁,而内心奔腾犹马;外在中庸若道,而内心热忱似火。

古人云:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”若要写好字,功夫在字外。丁谦之所以有今天之成就,还与他热爱学习、善于学习,积淀了深厚的学养分不开。厚重的军旅生活体验、缜密的学术思考,都为他的书法安上了一双飞得更高的翅膀。他扎实的文字功底与多方面的修养,最终撑起了黑白世界的天空,构筑了可以自由驰骋的艺术世界。胸中生豪气,笔下挟惊雷。我们完全有理由相信,他还会在紧张的军营生活之余,创作出更多更好无愧于时代的精品,无愧于他内心深处藏而不露的普世悲悯与博大情怀,呈现给我们一个更为丰富多彩、德厚精深的书法世界。(丁谦,中国书法家协会理事、中国硬笔书法家协会副主席)