王羲之《十七帖》格调醇雅、篇幅宏大,为右军草书的典范,在《阁帖》中占有重要地位。或可说,《阁帖》因为有《十七帖》而在书法史上占有重要地位。相对而言,右军的行书在《阁帖》中表现得就没有那么壮观了,只是星星点点。著名的《集王圣教序》,成于初唐,鸿篇巨制,可以视做右军行书的经典。那么,到了《阁帖》时代,用于集字的这些右军书迹是否已经不存了呢?关于这一点,目前还没有确切的考证结果。

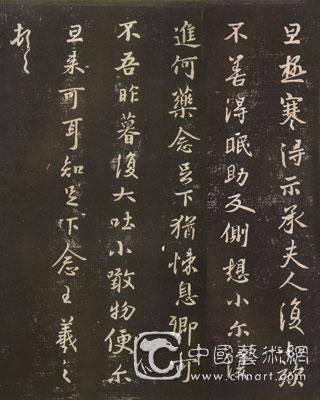

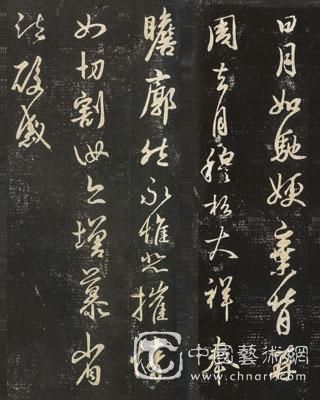

《阁帖》第六卷刻有右军行书《极寒》、《日月》、《奉告》、《永兴》、《追寻》诸帖,具有典型的行书意味。特别是《极寒》一帖,几近正楷,风度与唐人极其相像。如果此帖不伪,那么它足可作为一个由晋向唐过渡的标准参照物,见证这一时期书法嬗变的轨辙。CdN-www.2586.WaNg前人论书,每以晋、唐并举,此帖恰好是一个生动的注脚。据文献记载,初唐的楷书大家虞世南问书学于右军七世孙、南朝陈僧智永,可谓右军正传。今诸家书迹皆传,并几而观,是否可以窥见其胎息呢?

而《阁帖》第六卷所刻的这几通右军行书帖,肃穆端凝,态度渊雅,其内涵确乎与以《十七帖》为代表的右军草书不同———不论用笔的劲道、章法的灵动,还是气韵的超逸,都不无差距。由此,我们似乎可以推想,这种差距是右军的一种自觉的艺术创造。他有意使行书别为一体,所以在技术上充分、全面地求新求奇,给欣赏者以耳目一新的震撼。行书到了大令手里,则一破右军之法,流便恣肆,酣畅淋漓,较多地应用草法,字与字联系更加紧密,体势绵邈,使行、草二体趋于融合,界限不再鲜明。这看似是对右军的一种悖反,实则为艺术发展的必然规律———变通古今,择优适用,跳入跳出,在反复的磨合中呈螺旋式上升。

后人对《兰亭序》帖的认同,远在《阁帖》所刻右军行书诸帖之上。萧翼赚取以及殉于昭陵的种种故事,虽然于文献有证,却终究给《兰亭序》蒙上了一层神秘的面纱。上世纪60年代中期发轫的“兰亭论辩”,更使《兰亭序》的身世变得扑朔迷离。论辩双方言之凿凿,毫不妥协,十余年间,形同冰炭。此后,随着当事人的老去,《兰亭序》真伪迄无定论。局外人则大多沿袭传统,宁信其真。

《阁帖》所刻右军行书诸帖,与《兰亭序》确也存在着一定程度的差别。传世《兰亭序》帖,在唐有冯(承素)、虞(世南)、褚(遂良)诸家摹本,煊赫一时。北宋去唐未远,以上种种,宋人自然可以寓目。