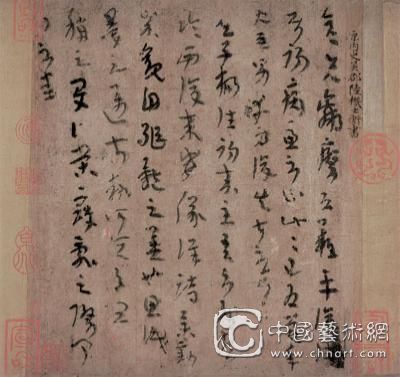

《阁帖》开卷,即为有名的伪迹———汉章帝章草《千字文》残卷。cdN-WWw.2586.wang其面貌与传为晋索靖所书《急就章》、《月仪帖》相同。《阁帖》编者的初衷,大概在以章帝之“章”附会章草之“章”。汉人章草今已不传。虽然我们无法认定《急就章》与《月仪帖》为伪迹,但通过与《平复帖》的比较,我们可以得出两点推论。一,索靖章草的面貌与今天所见不同。传世的《急就章》、《月仪帖》等,虽不能否认其脱胎于索靖,但肯定已经后人改造和演绎,或谓之臆造,亦无不可。二,章草与篆、隶等不同。严格地说,章草从来不是也从来没有形成一种具有典型与规范的字体,不具备书法之“法”,而只是一种快速书写的书法应用现象,就像今天我们随意书写的草稿一样千人千面,各行其便,并无章法可循。所以,前人以章草为属草之书,称为稿书,是非常精当的。今天,大量汉简的出土,为此提供了有力的旁证。因此,《平复帖》之可贵,正在于它可以印证唐、宋以来所传一切章草书迹,当然也包括《阁帖》中章草之不真。后世一切章草书迹,无不出于那一历史时期的书家根据古代文献对章草的描摹和个人审美取向所进行的一种再创造,而其本质是一种唯美主义的艺术追求,并非恶意的伪造。后世书家遵循这一不是规范的规范所进行的大量章草作品的创作,虽然从文字学理论上得不到任何支持,但从艺术史的角度来说,他们创造了一种巧妙熔冶书法固有技术、合乎书法审美规范的新型载体。这种卓越的艺术劳动,完全可以得到我们的理解和尊重。

《阁帖》之所以收刻所谓汉章帝《千字文》残卷,而不及《平复帖》,可能并不是因为当时《平复帖》不传,而是有可能《阁帖》的编者久已习惯了唐、宋以来的“章草”面貌,反而以《平复帖》为伪,可称玉石不辨,本末倒置。明、清以来的刻帖,多有收入《平复帖》者,实在是一个伟大的进步。

我们之所以不惮费辞,把不见于《阁帖》的《平复帖》在这样一个场合进行讨论,乃欲沿波讨源,获得更多的进益。