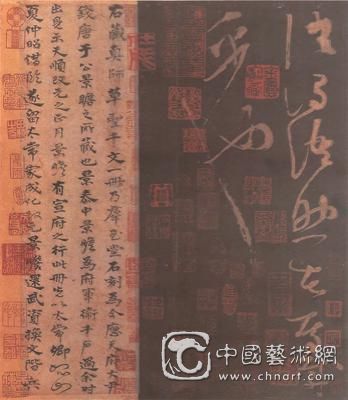

南宋以来,米帖风靡,而以群玉堂摹刻最精。cDN-WwW.2586.WAnG上海图书馆藏第八卷残本米芾书,帖末有清代有名的鉴赏家张廷济跋:“群玉堂米帖勾勒之精,与绍兴内府所刻米帖等,岳氏英光刻、米礼部之曾孙巨容松桂堂刻,皆逊一筹。”张廷济认为群玉堂米帖摹刻水平超过《英光堂帖》和《松桂堂帖》。以后二者之精良,犹让群玉堂一头地,足见张氏对群玉堂米帖评价之高。故宫藏残本中的米芾书,吴荣光评曰:“阅米书数十载,无此至精至粹者,因采入筠清馆集帖。”吴氏乃大家,而能为之惊喜,亟欲另为摹刻,可见其魅力。

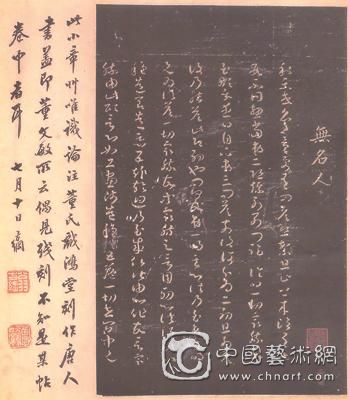

故宫藏残本系第二卷、第八卷、第十卷等合装,卷首保留了明代益藩题第二卷卷首的“晋唐遗迹”四字。这个残本价值很高,比如保存了晋王珣《伯远帖》局部、董其昌定为唐人所书小章草《唯识论》、停云馆刻《孝女曹娥碑》祖本、宋米芾小楷、宋蔡襄大字、宋石曼卿大字诗卷等。除《伯远帖》外,皆为仅见的文献,其珍贵不言而喻,对于书法史和文学史的研究具有极高的价值。比如《孝女曹娥碑》,后代版本纷纭;而群玉堂本的传世,破解了种种谜团。又如北宋诗人石曼卿的大字楷书,全用颜鲁公法,对于我们确认唐人书法在北宋的主导地位,又多了一个有力的佐证。

吉林省博物馆藏第六卷存有篇幅较大的宋苏轼书,楮墨古厚。特别是《上清储祥宫碑》,为奉敕撰书,格外用心。此碑词章之外,笔画端正,结字严谨,无一笔草率,充分体现了苏书得法于晋人这一艺术渊源。东坡一向自称惮于作小字,实际上他的小字成就极高。他的所谓“惮”,不是因为功力不足,乃是由于作小字需要更大的耐心才得精致,而这与东坡豪放的天性多少有些矛盾吧。

除《中国法帖全集》刊出诸本之外,还有若干《群玉堂帖》宋拓残本深藏石匮,希望有一天它们也能走出秘阁,化身千万,为我们所欣赏。