《宝晋斋法帖》的摹刻者是曹之格。他是曹彦约之孙,属《法帖谱系》的作者、南宋大收藏家曹士冕以及在此帖中留下手泽的曹士兖的子侄辈,可谓家学渊源。

众所周知,宋徽宗初,米芾得晋代王、谢诸家墨迹,遂名其斋曰“宝晋”。崇宁三年(1104),米芾守无为军,以这批墨迹上石,复匾其官舍曰“宝晋”,足见他对以“二王”为代表的晋人书法的推崇和珍爱。宝祐二年(1254),曹之格通判无为军,见到米芾所刻王、谢帖残石,油然而生踵武前贤的热情,遂有《宝晋斋法帖》之创。关于这段因缘,他在帖末的跋文中做了如下说明:“《淳化》祖帖延蔓演迤,为《庆历》,为《大观》,为《绍兴》,为《淳熙》,为《绛》,为《潭》,为《鼎》,为《澧》,为《蜀》,为《利》,为《彭》,为《资》,为《黔江》,为《临江》,为《三山》,为《武冈》,皆官本也。CDn-WWW.2586.wAng其私塾之称于时者又数十家,虽断烂中出数行字,好事者亦不惜千金争持去,足以见本朝文雅之盛。‘白虹射米家舡’,前辈侈南宫图书之富。濡须所遗爱,郡有宝晋斋,元章自书扁,宜古刻充牣其中。搜遗抉芳,独谢太保、王右军两帖石角剥鳞裂,丽暗壁间,漫不可摸索。及观前守葛祐之之跋,谓得火前善本重刻,则知火前亦仅三帖。旧石之不存者,惟王大令一帖耳。宝晋有斋,实不称名。吾家诸父留意书学,蓄晋帖颇多,亦或间有真迹。因裒遴奇俊者□□□,以米书终之,远募工,航石于五老下而刻焉。非曰继米公之风流,庶几补宝晋之遗缺。”我们之所以不厌其烦照录此文,是因为这段跋语平实而明了地表达了摹刻此帖的初衷,虽然个别文字可能存在摹刻的讹夺,颇费猜测,但总体意思还是完全可以理解的。曹之格看到米氏宝晋斋刻帖的残破,感到无比痛心,遂决意补苴罅漏,以传晋人之真,以副“宝晋”之实。鉴于《阁帖》本身伪迹近半,而辗转翻刻又造成真迹不断失真和伪迹屡屡羼入,因此他避开了已经俗滥的《阁帖》体系,发挥家学的优势,以累代所藏晋人真迹补充其中,并采择当时权威刻帖如《星凤楼帖》、薛绍彭《清 堂帖》、单炜襄阳刻石以及张棱《汉东全庆堂帖》等,翻刻精良,不类一般俗工。且上述诸帖今多久佚,幸赖《宝晋斋法帖》得以窥豹,可见《宝晋斋法帖》在帖学史上的重要意义。

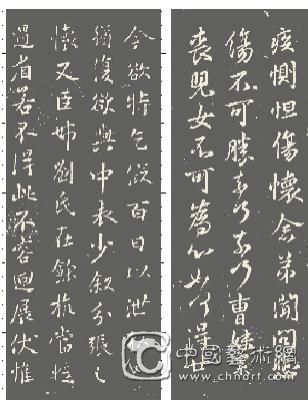

今上海图书馆藏宋拓《宝晋斋法帖》十卷为孤本,其内容除谢安《八月五日帖》外,大半为右军书,第六、第七两卷为大令书,第八卷为王氏诸子书,可谓右军一门的法书大全。耐人寻味的是,曹氏在《宝晋斋法帖》的最后两卷摹刻了米芾的法书,其中相当多的是米氏临摹“二王”书,这无疑说明在曹氏的心目中,米芾为晋人正传,通过这样的比较,在一定程度上可以了解宋以来对晋人书法的承传关系。

此外,《宝晋斋法帖》所摹刻的书迹有着不同的底本来源。其中许多作品,面目与今传石本或墨本有明显的差异。由此猜想,曹氏摹刻此帖的指导思想必是在保真的前提下尽量求全,庶免流失。前人以为,晋人法书至唐已鲜真迹,此后传本多为唐人所摹。《宝晋斋法帖》所表现出的此种现象,正好印证了这一理念。它说明在至晚曹氏的时代,晋人法书还存在若干不同的摹本,这对于书法史的研究具有重要意义。