谢时臣,字思忠,号樗仙。“樗仙”出自《庄子·逍遥游》中的记载:“吾有大树,人谓之樗。cdN-Www.2586.WaNG其大本臃肿而不中绳墨,其小枝卷曲而不中规矩。立之途,匠者不顾……”后来,“樗仙”一词常用作自谦———谢氏自号或有此意。

中国绘画史对谢时臣多是零星记载。韩昂《图绘宝鉴续编》称其“善画山水、人物”。朱谋垔《画史会要》言其“山水、树石宗梅道人(吴镇),苍古有气概”。徐沁《明画录》言其“颇能画屏幛大幅,有气概而不无丝理之病,此亦外兼戴、吴二家派也”。王原祁等人编著的《佩文斋书画谱》对其有盛誉:“善山水,得沈石田而稍变焉。笔势纵横,设色浅淡,人物点缀极其潇洒。尤善于水,江潮湖海,种种皆妙。”姜昭书《无声诗史》持论最为允中:“(其)颇有胆气。长卷巨幛,纵横自如,气势有余,韵秀不足。”谢时臣名重一时。晚明徐应秋在《玉芝堂谈荟》中按“画苑所共推,名字最著”共推出33人,包括浙派、吴派和松江派画家,谢氏名列其中。综上所述,谢时臣“对吴、浙两派不分轩轾,各取所长,兼具沈石田粗壮蕴藉和戴、吴二公的伟岸气势,进而上溯宋、元,形成自己的风格。擅长巨幛长卷,颇有胆气,绘画成就很高,受到时人很高赞誉”(金建荣《谢时臣绘画考述》)。

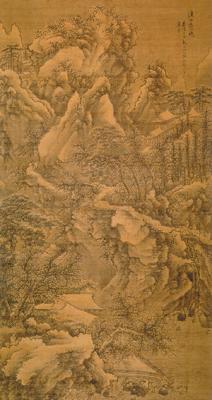

谢时臣山水巨轴大多结构缜密,描绘精微,设色浅绛,笔法苍古,富有神韵。我们现欣赏的谢时臣《溪山岁晚》(见右上图)属长卷巨幛,“苍古有气概”。此作为绢本设色,纵169.7厘米,横91.5厘米,藏于上海博物馆。谢时臣曾自述60岁壮游的境况:“远游荆楚,登太和,次大别,梯黄鹤楼,涉匡庐,下扬子江。舟中推蓬取兴,敢与溪山写真,积成长卷,计三幅……”应该说,他的山水画所取得的成就既缘自对“浙派”、“吴派”和南宋马远、夏圭绘画的学习,更得益于“行万里路”的造化蒙养———这和大多数“吴派”画家仅在苏州写生的情形是截然不同的。

观《溪山岁晚》,岩壑重叠,丛林茂密,屋宇掩映,溪流潺潺。作品采取深远法构图,用笔苍茫酣肆,近于沈周中年后的粗纵笔法。特别是山石、屋宇的轮廓线,用笔更为苍浑。只是谢时臣此作用笔过于劲利、琐碎,不如“粗沈”温润娴雅,似为“丝理之病”。但图中峰峦起伏,壁立千仞,颇具气概。物象层层叠叠,形成饱满构图。右上方的天宇与中部深壑、近处溪口构成“S”形,使画面气息畅通。为表现山石的嶙峋、奇崛,谢氏又取法“浙派”戴进的斧劈皴,用笔顿挫有力、遒劲苍健。矾头用猛利的笔绘出,以点代皴,增强了画面的雄浑。当然,谢时臣依靠猛硬的笔法表现山石,将群峰的走势处理得过于危耸,难免会使画面险怪。此画正如前人所评“气势有余,韵秀不足”。

纵观《溪山岁晚》,难觅人影,而画家心迹跃然纸上。明人吴鼎曾言:(谢时臣)“少负奇气,有囊括万象、流观宇宙之意。尝为学官弟子,举于有司,弗成,辄去,曰:‘是不足学。’益浪迹五湖三江之间……”谢氏不慕仕进,以鬻画自给。其作品与沈周、文徵明相比,显得有些匠气;而较之“浙派”,又文气自溢。谢时臣虽是职业画家,但仍不失书生本色,一如其诗自况:“贫居不借江湖重,尘俗无荣杖履轻。鬓入星霜风月侣,闲题山色与泉声。”