今人对王铎的关注多缘自他的书法。明末清初正是大字巨幅书法蓬勃兴起的时期,写书法者高手如云,而王铎尤以笔势雄强、痛快淋漓、风樯阵马、一泻千里的书风傲视群雄。他说:“凡作草须有登吾嵩山绝顶之意。”戴明皋在《王铎草书诗卷跋》中说:“元章(米芾)狂草尤讲‘法’,觉斯则全讲‘势’,魏晋之风轨扫地矣。然风樯阵马,殊快人意,魄力之大,非赵、董辈所能及也。”即使在当今书法界,很多人也对王铎的书法顶礼膜拜。

王铎擅长行草,结体劲健洒脱、笔墨痛快淋漓。他的墨迹传世较多,不少法帖、尺牍、题词均有刻石,其中最有名的是《拟山园帖》和《琅华馆帖》。他也擅画山水和梅兰竹石。他的山水画主要继承荆浩和关仝的画风,丘壑高峻、气势雄伟;同时注重学习董源和王维的画法———以水墨晕染为主,皴擦不多,略施淡色。纵观他的山水画,画面多以写实为主,山石造型方峻厚实,勾皴兼具。可以说,王铎的山水画是用元人的笔墨技法画出了宋人的味道。cDn-wwW.2586.WaNG

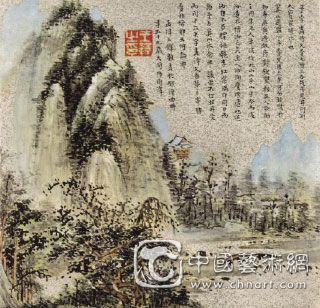

我们现欣赏的王铎《山楼雨霁图》(见上图)为洒金笺本,设色,纵20厘米,横20厘米,辽宁省博物馆藏。此作构图呈三角形,简洁明了。图绘一高山,四周草木华滋,雨雾弥漫。山脚下有溪水。远处,以淡花青写出的山峰与山中宫殿相映成趣,几间茅屋隐现于一片树林之中。近处树木生长茂盛,自然交错。画面烟雨空濛,给人一种清新、湿润的感觉。

《山楼雨霁图》中,画家用浓淡不同的墨色拉开了物象的空间距离,画面层次分明。从作品的局部看,墨色丰富且变化微妙。画家以小字楷书题记,使书法与画作很好地结合在一起。作品款署:“孟津王铎题画于银湾曲,时年五十九岁,天将降雨泽。”由画中的题跋可知,此图是画家为其契友而作。

《山楼雨霁图》是王铎的“澄怀观道”之作。不过,他没有完全用平淡、空灵的笔墨描绘,而是也采用了浓重的笔墨。如近处的树木用雄健的中锋钝笔密密勾点,用墨较重;山石皴擦得也较密集,笔墨厚重,颇有董源、巨然画的遗韵。《山楼雨霁图》虽是咫尺小幅,但酣畅淋漓的墨色、雄强遒劲的笔法,使其意韵无穷。

王铎的书法作品流传下来的甚多,但画作流传下来的却很少。他本是晚明重臣,降清后做了大官,故一直被明朝遗老鄙视。他晚年过得十分郁闷,因此寄情于书画。他说:“余于书、于诗、于文、于字,沉心驱智,割情断欲,直思跂彼室奥,恨古人不见我,故饮食梦寐之。”由此可见,他对艺术是何等痴迷。他死后百余年,清朝乾隆帝借敕编《四库全书》之名查获了他的全部著作,并将他列入《贰臣传》一书。这或许是王铎虽有近乎完美的书法艺术却长期得不到重视的一个原因。而他的一些画作,也在鄙夷声中被毁弃。

王铎家境贫困,一生坎坷,幼时过着“不能一日两粥”的生活。中了进士后,他作为经筵讲官曾触怒过崇祯帝,还差点儿被廷杖。1638年,他流落江湖,被农民起义军追杀。他的父母、四弟、妻子和两个女儿都在乱世中去世。他在《赠汤若望诗册》中写道:“月来病,力疾勉书,时绝粮,书数条,卖之得五斗粟。买墨,墨不嘉耳,奈何!”他晚年思想消极,常去佛寺拜佛,以求解脱。最后,他病逝于孟津。

王铎在《山水图》上自题:“画之皴法十余家,非一例论也,如字之诸体,可一辙议乎?此道甚难略识。”他在此阐述了自己对山水画皴法的一些见解,即画家在继承传统皴法的同时还要有自己的个性。当然,不管个性多么强烈,都不能出传统之轨。这也与他的书法创作类似。其书法作品看上去风樯阵马、气势豪放、疏密出格、毫无规矩,其实正应了“自然天成”这一法则。如果我们仔细观其画中笔墨,就会发现,即便是一点一画,也未离“二王”法度,一切都中规中矩。