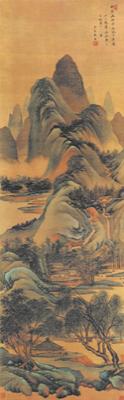

《仿三赵山水图》为绢本设色,纵162.7厘米,横51.1厘米,现藏于辽宁省博物馆。画面表现的是江南春日雨后傍晚的景色。盘旋的高山绵亘画面中,平坡上、山头间全都披上了绿装。近处池塘边的柳树与三株交错的树木均枝繁叶茂,相互呼应;远处山腰间水雾升腾,向人们展示了美丽的春景。

由此画的标题可知,画家此图主要师法赵令穰、赵伯驹、赵孟頫三家青绿山水。在继承前人画法的基础上,他不断融合、突破,逐渐形成了自己的绘画面貌。

首先,从构图方面来说,作为画面主体物的高山连绵不断,体脉开合的动态与气势充盈其中,并且突破了画幅的限制,有一种气势连贯的独特效果。Cdn-WWw.2586.waNG王鉴经营山势的这种独特手法对王原祁“龙脉”(“堪舆学”术语,这里主要指画面中的气势)理论的形成产生了一定影响。画中,水随山势、山水相映,楼阁、屋舍掩映于高山、流水、绿树之间,逸士高卧,给人一种置身世外的感觉。

其次,从笔墨语言来看,画中青绿色的运用,不仅使山石的层次更加丰富,而且还给人一种爽朗、明快的感觉。对远处高山的处理,画家还融入了水墨的表现手法,于工整、鲜丽中见明快、典雅,“一种书卷气盎然纸墨间”(秦祖永《桐阴论画》),形成了独特的画面效果。

最后,王鉴的《仿三赵山水图》虽然继承了“三赵”的青绿山水画法,但并没有唯其是从,而是仿其意而不仿其迹、学其神而去其形。正如王时敏在《西庐画跋》中所言:“夫画道亦难矣。功力深者,类鲜逸致;意趣胜者,每鲜精能。求其法韵兼得,神逸并臻,真不数数觏也。廉州画学,浩如烟海,自五代、宋、元诸名迹,无不摹写,亦无不肖似。规矩既极谨严,神韵又复超逸,真得士气,绝去习者蹊径。而精诣入微处,将使白石(沈周)逊其妍,宗伯(董其昌)让其工矣。”

王鉴的绘画能够集“三赵”以及五代、宋、元诸家之大成并形成自己的面目绝非偶然,而是有其深刻的社会根源、家学渊源及个人因素。

主要活动于明末清初的王鉴虽然经历了朝代更迭的巨大变迁,但并没有太强烈的反抗情绪与举动,这或许是受到元朝出现的“夷夏之辨”的影响。元代理学家郝经在《陵川文集》卷十九《辨微论·时务》中写道:“圣人有云:‘夷而进于中国,则中国之。苟有善者,与之可也,从之可也,何有于中国于夷?’”与元代相比,清初的统治者更注重尊师重道,这有可能是画家反抗意识不强的原因。而且,出生于官宦之家的王鉴于明崇祯八年(1635)以祖荫出任广东廉州太守,其耿直不阿的性格与刚正的处事态度让其险遭杀身之祸。两年后,他罢官归里,短暂的宦海生涯即告结束。

在这样的社会背景与个人经历下,没有失节行为的王鉴不可能,也没有兴趣再仕新朝。于是,他借笔墨表现自己寂寥的心境。正如王翚所言:“屏绝声色,不异老僧。”(《清晖赠言》)王鉴画中浓郁的书卷气与其深厚的家学传统有很大的关系。他的曾祖父王忬官至蓟道总督;祖父王世贞官至南京刑部尚书,是晚明著名的文人、鉴藏家,也是一个文坛巨擘;父亲王士骐为明万历十七年(1589)进士,曾任吏部员外郎。

正是得益于这种深厚的文学积淀与艺术熏陶,王鉴“绮岁即好点染”(清代王曜升语),这也就不难理解他的绘画为何能集五代、宋、元诸名迹之大成,并自出机杼了。

王鉴师法古人的笔墨,并不仅仅是学习他们的表现形式,而更重要的是坚持了自五代、宋、元以来绘画的价值传统及思想体系。在此基础上,他又融入自己的艺术实践与探索上的经验,并不断矫正时弊,最终成为一位集大成的画家。

王鉴在临古上的这种独特的继承与创新方式对清初画坛产生了很大的影响。诚如张庚《国朝画征录》中论:“其笔法度越凡流,直追古哲,而于董、巨尤为深诣,皴擦爽朗严重,晕以沉雄、古逸之气,诚为先民遗矩、后学指南。”