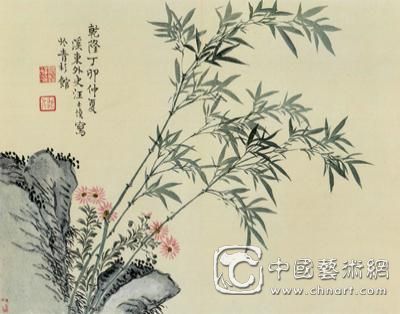

《修竹》为纸本设色,纵29厘米,横36.7厘米,现藏于辽宁省博物馆。该图左上方款署“乾隆丁卯仲夏,溪东外史汪士慎写于青杉馆”;钤印两方,白、朱各一。cdn-WWW.2586.WaNG“乾隆丁卯”乃1747年,此时汪士慎62岁,左眼已病盲。但从清淡秀丽的画面上看,却是一派雅韵欲流的风神,毫无一目病盲、生活潦倒的气象。由此可以看出他内心对绘画的热爱,并非是一味借笔墨来发泄自己内心的愤懑。这一点,他与“扬州八怪”的一些画家是不一样的。清乾隆四年(1739),他第二次游浙江归来,左目失明,为此他戏刻“左盲生”、“尚留一目着花梢”、“晚春老人”、“一生心事为花忙”等闲章,以寄其情志。这些印章也是他人生经历的传神写照。可能是早有思想准备,所以他失明后并没有表现出消沉的意志,而是乐观豁达,继续作画,并称自己的创作是“独目着寒花”。他这时的画,“扬州八怪”之一的郑板桥评价说是“清品极高”。他在左眼失明的第二年创作了一幅《乞水图》,画一老翁为了用雪水煎茶,抱着一个瓮,在“收藏”积雪。郑板桥在这幅画上题诗,称此画为“抱瓮柴门四晓烟,画图清趣入神仙”。画如其人。透过这幅画,我们可以感悟到汪士慎品质之高洁。到了67岁那年,汪士慎双目失明,这更增加了他的痛苦。但他仍以积极的心态,战胜残疾,开始摸索写狂草书。他以为艺术献身的精神坚持书画创作,表现出坚强的毅力,成为后世的楷模。他在左眼失明后,曾有“隐几宜晴画,挥毫仗小明”的诗句。我们看得出,《修竹》的构图与景物确实都是简洁明快的。全图仅在左下方画石两块,一大一小,稍做变化;两石之间缝隙处画野菊两枝、修竹三竿。修竹自左下向右上方取势伸展。此图应该说是比较简单的小品;但传达出的气息,却因画家的笔墨修养极好、用色古秀而显现出“雅韵欲流”之态,读来令人感觉神清气爽。

自宋代画家文同开始,中国画兴起了一种以墨色为主色调、以书法用笔为重要技法基础、以文人修养为内涵的墨竹画。到元代时,赵孟頫、吴镇和倪云林把这种画法发扬光大。但他们减弱了文同墨竹的绘画性(即写实性),而加强了书法用笔的抒写性,更加强调文人修养在绘画中的外露,为后世造型写实基础不是很好的文人进入文人画领域开了方便之门。“扬州八怪”中的一些画家就是得益于此。汪士慎的这幅《修竹》虽说是以色为之,但其书法用笔——撇画的抒写性技法和墨竹是完全一样的,在这一点上可以与墨竹同样看待、分析。好在汪士慎的造型功底还是不错的,也没有那种一味狂怪的习气,以色代墨写竹,笔下呈现一派文质彬彬的气象,更显清雅。相较其好友金农完全书法用笔、不太关注竹本身的真实形象、一味追求朴拙的文人气的墨竹,汪士慎反而是兼顾了绘画性的;而相较于郑板桥以诗文为主、造型相对单一的墨竹,汪士慎的竹画则更具趣味性。