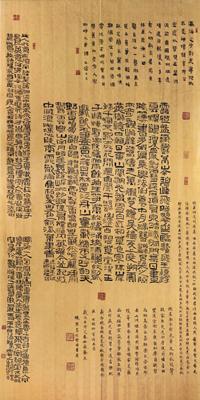

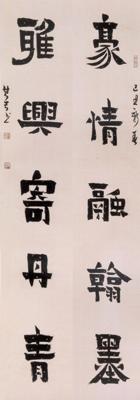

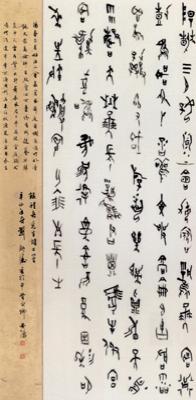

陈其吉之书法,从早期的作品集到新寄来的光盘照片,我已经看得较多了。他没骄人的家传、师承和名誉的光环,纯粹是一个痴心书艺、敢于创新的书家。cdn-WWW.2586.WAng他的风格大致可分为四类:一是“二爨”楷书变化出来的楷行体,书写最多,稚拙峻拔;二是《石门颂》等隶书变化出来的草隶,跌宕茂密;三是均整一路的汉代隶书作品,略参汉简风格;四是明清流行的行草风格。即使如第一类风格,所写亦绝不相同,大字雄强峻厚,小字清劲雅健。从个人的审美趣味看,我更喜欢茂密率意的前两类。他的隶书中堂,字体大小参差,错落有致,视觉张力强;他的楷行书作品,熔铸“二爨”、《张迁碑》、《嵩高灵庙碑》等,不拘形态而强化笔意,增其朴茂自然,收放合度,草意连绵,疏朗含蓄而不失雅逸之气;他的行书条幅,字体多样,对比和谐,中间大字行书气势壮伟,边款小字密集轻灵,恍如题跋,宜远观近察,创作难度较大而效果较好。从陈其吉的书作可看出他的应变模式,能够守常而达变,力求出新出精,不墨守成规,创造意念加强。

综观陈其吉书法之与众不同的特点:一是取法高古,从《爨宝子》入手,方笔圆势,含筋抱骨,体验艺术创作之乐趣,融会中国哲学之辩证精神,艺术地加以发挥,笔情墨趣顿然可见;二是随势赋形,融通变化。在款式、字体、材料不同的情况下,书家的才气应该体现在审时度势、权宜变通上。古人所谓“虽心法古,而制在当时”,师古人之心而不蹈迹,谈何容易!

也许,陈其吉近年来感于作品放纵无方,过于拙重丑怪,转习精工典雅之汉隶,个性并不突出却恬淡自适;也许是退隐之心成就其“落花无言、幽鸟相逐”之趣,早年的恢弘转型为近年的平淡;也许生活的阅历与书艺的取向微妙相联,更衬托出“书为心画”先训之可贵。元代郝经提出“书法即心法”的命题,当代徐复观甚至认为宋以后的中国文化乃“心之文化”,观察书法与人生之关系,确信哲言之不诬。陈其吉的性格我在其书作中尚能揣摩,勤奋探索,不满小成,锐意求变,骨气为先。在未见其人先见其字的评价中,这样也许更能本色地评价,摈弃许多人情之混杂。不知我的臆测可适陈君之意?

古人论学书途径为专精———博览———蜕化三个逐渐升级的过程,实则为大家成功之路。陈先生中年之后,自然进入第三阶段———蜕化,如采花酿蜜,花隐香留,则意境自出,面目一新,创变之效可见,学书的意义在此。陈其吉先生的努力和探索值得我们肯定,尽管还有不少作品未入佳境,但其意义已经很明显。先师徐无闻先生论印诗有“立意不徇俗,风格斯可高”句,也是对青年书家的忠告。祝嘉先生批评时弊诗云:“三通四史义如何?今日书坛南郭多。不是滥竽图一饱,且尸高位且挥戈。”此话真个刺中要害。在书坛这样的表面繁荣里,许多占据高位的所谓大家、名家,平常应酬忙碌根本就不练功,到处招摇欺世,令许多边远地区的书家唏嘘不已。那些人自身平庸无所谓,若带坏许多青年倒是千古罪人了。欣赏了陈其吉先生的作品,颇为其精神所感动。他没有被那些高位者的思想洗脑,有着自己的奋斗目标。不可否认,作品中某些应酬之作瑕疵不少,甚至也有浮躁之作,但这些不成主流,也反映其心态之另一面。有倒退就有进步,有守成就有创新。时间会检验一切,勤勉总归有成,我们都期待着其境界的提升!今日奋笔写此,亦感于有话要谈,不吐不快。不为溢美,要在入人,这是批评家之准则。祝愿陈其吉先生艺道双修,立定风骨,通会之际,人书俱老!